12.1985年9月22日(日)晴れ

今日は待望のトレド行きだ。

地下鉄でバス停まで行く。トレドに行く客がすでに2、30人地下のバス停にいた。

バスは80㎞のスピードで郊外を突っ走る。日曜日のため途中からの客は少なく、他の車も少なく、快適だった。1時間でトレドに着く。時刻は10時半だった。

あらかじめ場所を写真で拾っておいたので、タクシーを拾い、タクシー運手に写真のスケッチを見せると頷いて承知してくれた。

街を外れて南の丘から街を展望できるところまで連れて行ってくれた。(300円) 帰りの迎えを予約(2時)しメモを渡す。承諾してくれた。

今日は主にスケッチを描くことに決め、道路から崖を登った。

今日は主にスケッチを描くことに決め、道路から崖を登った。

山羊のフンが辺り一面散在していた。山羊の姿は見えない。

名声あるトレドも実際来てみると期待外れ。

大きすぎてつかみようがない。しかも黄赤茶色一色でもある。バルセロナ近辺のサラゴサ辺りの面白さからするとずっと劣る。何しろ色がない。またフォルムもない。

トレド全景

しかしだ、日本の絵描きの多くが絵にしているところを見ると、まんざら捨てたものでもないとも思うのであった。明日も来ることにしているので、今日はとりあえず絵の下絵をしたが、フォルムが決まらなかった。何枚もスケッチした。

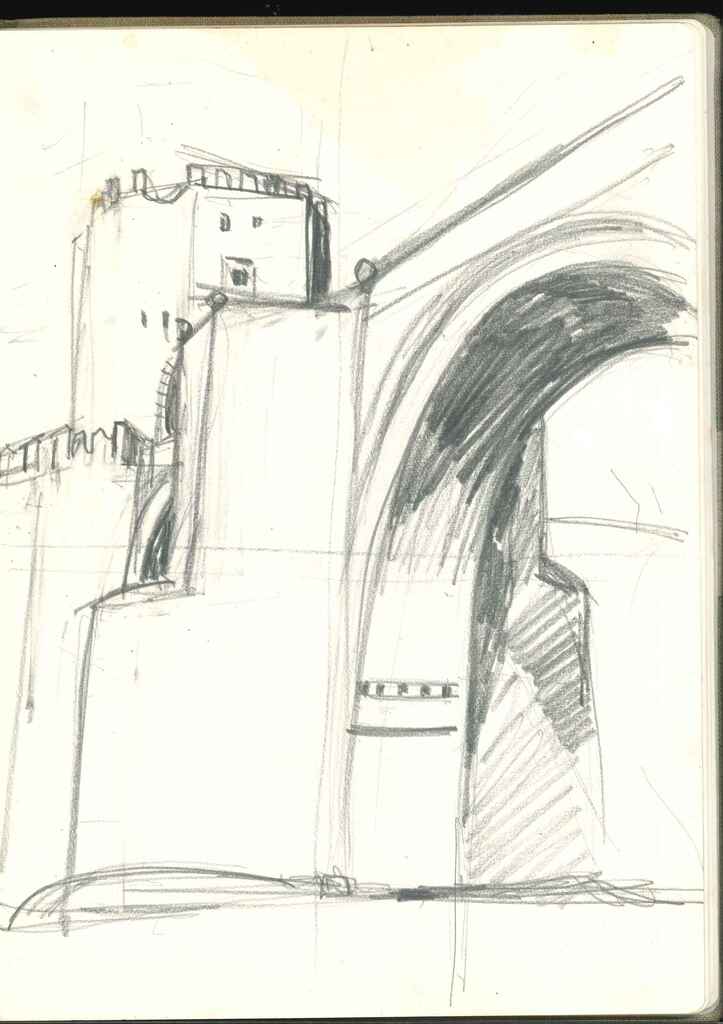

トレドアルタンカラの橋スケッチ

描いている脇を日本のツアーバスらしき二台が通り過ぎる。こっちに来ては、東洋は中国、韓国見分けつかないので、挨拶はない。

帰りの予約したタクシーは30分過ぎても来なかった。待合していたところの売店の老夫婦が気の毒だという表情で、おんぼろライトバンで駅まで送ってくれたので助かった。夕方は闘牛に行くことになっているので気が気でなく、本当に助かる思いだった。謝礼を出したが親父さんは受け取らなかった。その時、知り合いの誰かがこの地に行くことを知ったら、日本の土産を託したいと思った。

タクシーを待つ

夕食を済ませて闘牛場(プラザ de Toros)に行くことにしていたが、昼間のハプニングで30分遅れて6時半に着いた。すでに一場面が終わったところであった。大喝采の拍手の中、満席を踏み分けるように案内人に引率されて中段の席に着く。周囲は日本人ツアーで一杯だった。(券は21日にすでに購入しておいた)

グランドに目をやると、ヒヅメで荒らされた地表や殺された牛の血をトンボで収めていた。5分も過ぎた頃、次の場面が始まった。闘牛手数名が手に赤いマントで牛の出を待つ。反対方向、暗闇の口から突如黒い牛が放り出さされるように飛び出す。急に明るみに出された牛は一瞬たじろぐ。場内の闘牛手が黄色い声で牛をおびき寄せる。けしかける。いらだった牛は地面を前足で蹴って、地響きあげる。赤マントを振りかざしてけしかけると、頭を地面すれすれに突進。すばやくかわす。そんなことを数回繰り返す中、反対側から馬に乗って槍で武装したのが出てくる。牛は馬の方にけしかけられると馬の腹に角を突き刺す。馬には厚い鎧が被されている。赤い布で目を覆われている馬は、角に押されたじろぎ転びそうになる。騎士は槍を肩口に突き刺す。傷められた牛は興奮している。しばらく騎士とのやりとりがあり、馬は下がる。牛を上手く扱い、槍の二回で仕留めているのもいれば、不慣れなのは4,5回刺してもだめで、角に突き上げられたりして転倒し、ヒヤリとする場面も幾度かあり、手に汗を握った。華麗に仕留めた騎手は貴賓席から何か褒美を授かっていた。死んだ牛は4頭の馬に引きずられていく。

日本人の家族連れの女性は見れずに退場していた。あまりの壮絶さで気持ち悪くなる。スペイン人のど根性を見せつけられる。

2場面から5番まで観て最後まで観ないで場外に出た。夜もすっかり深まり九時近かった。

【追記】

案の定というか、迎えのタクシーは依頼した時間には来なかった。今みたいに携帯電話などない。売店の老夫婦に事の次第を説明すると、「来るはずない」と言われ、駅まで送ってもらうことになった。父が助手席に乗ろうとすると、おじいさんは、「女性が前、おまえは後ろだ!」と。父は荷物の中に潜り込み、私は助手席へ。その床は抜け落ちていて、足を持ち上げて乗った。陽気なおじいさんだった。

案の定というか、迎えのタクシーは依頼した時間には来なかった。今みたいに携帯電話などない。売店の老夫婦に事の次第を説明すると、「来るはずない」と言われ、駅まで送ってもらうことになった。父が助手席に乗ろうとすると、おじいさんは、「女性が前、おまえは後ろだ!」と。父は荷物の中に潜り込み、私は助手席へ。その床は抜け落ちていて、足を持ち上げて乗った。陽気なおじいさんだった。

闘牛のチケットはランクがいろいろあって、日陰と日向でも価格が異なった。よくわからないから価格が中位のものを求めたら、そこは日本人ツアー客に囲まれた席だった。

闘牛ショーは凄惨ではあったが、観客と「オーレ」と声を合わせ大声を出すのは快感でもあった。