民生委員制度は100年を迎えました。

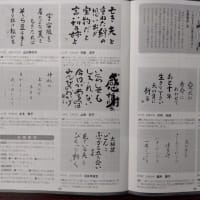

記念誌の資料に興味深い資料がありました。

昭和初期からの『民生委員定数』と『充足率』の推移です。

昭和21年の定数は5万9千余人、平成28年には23万余人となっています。

一方、充足率は昭和20年代は95%前後で推移しているようです。

昭和28年の99.0%から以降は98%以上を保ってきました。

それが、平成22年に97%台となり、平成28年は96.3%まで落ちています。

担い手がいなければ制度は続きません。

過度な負担を軽減するには。

民児協の中で役割分担を考えるべきなのかも知れません。

記念誌の資料に興味深い資料がありました。

昭和初期からの『民生委員定数』と『充足率』の推移です。

昭和21年の定数は5万9千余人、平成28年には23万余人となっています。

一方、充足率は昭和20年代は95%前後で推移しているようです。

昭和28年の99.0%から以降は98%以上を保ってきました。

それが、平成22年に97%台となり、平成28年は96.3%まで落ちています。

担い手がいなければ制度は続きません。

過度な負担を軽減するには。

民児協の中で役割分担を考えるべきなのかも知れません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます