ご無沙汰ですね

仕事においてのブログは備忘録のために書いていますが、

なんせ、写真見て、思い出しながら、そして確認しながら書いているので時間がかかる

時間がかかると面倒になるんですよね、私

で、ほったからし

でも、初めて行ったところはできれば書き留めておきたい

次回のために

先月、とても桜がきれいな時期に三井寺に行ってきました

もちろん、お仕事で

初めてだったので纏めておこうと思います

今回はお客様の宿泊先のスタッフさんがガイドもしてくださったので、そのスタッフさんの説明も覚えてる限り書いていこうと思います

*三井寺の起源(三井寺のHPより)

667年に天智天皇により飛鳥から近江に都が移され、近江大津京が開かれました。

672年、前年の天智天皇の永眠後、大友皇子(天智天皇の子:弘文天皇)と大海人皇子(天智天皇の弟:天武天皇)が 皇位継承をめぐって争い、壬申の乱が勃発。 壬申の乱に敗れた大友皇子の皇子の大友与多王は父の霊を弔うために 「田園城邑(じょうゆう)」を寄進して寺を創建し、 天武天皇から「園城」という勅額を賜わったことが園城寺の始まりとされています。

勝利をおさめた大海人皇子は再び飛鳥に遷都し、近江大津京はわずか五年で廃都となりました。

*その後(三井寺のHPより)

貞観年間(859~877)になって、智証大師円珍(ちしょうだいしえんちん)和尚が、 園城寺を天台別院として中興されてからは、 東大寺・興福寺・延暦寺と共に「本朝四箇大寺(しかたいじ)」の一つに数えられ、 南都北嶺の一翼を担ってきました。

円珍の死後、円珍門流と慈覚大師円仁門流の対立が激化し、 正暦四年(993)、円珍門下は比叡山を下り一斉に三井寺に入ります。 この時から延暦寺を山門、三井寺を寺門と称し天台宗は二分されました。

その後、両派の対立や源平の争乱、南北朝の争乱等による焼き討ちなど幾多の法難に遭遇しましたが、 智証大師への信仰に支えられた人々によって支えられ、その教法は今日に伝えられています。

↓京阪電車の三井寺駅です

駅員さんはいないとても小さな駅です。電車も2両編成だったしね

↓駅を出ると琵琶湖疎水。琵琶湖疎水の桜h有名ですよね~

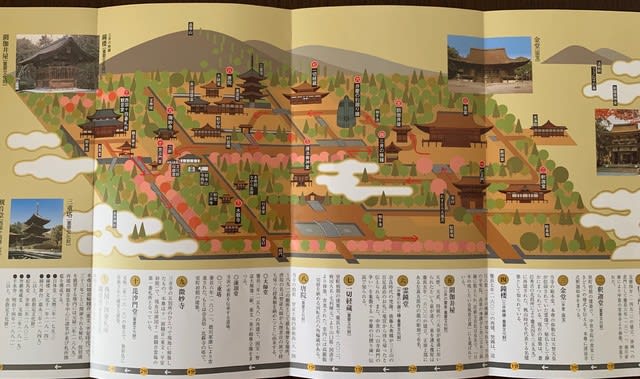

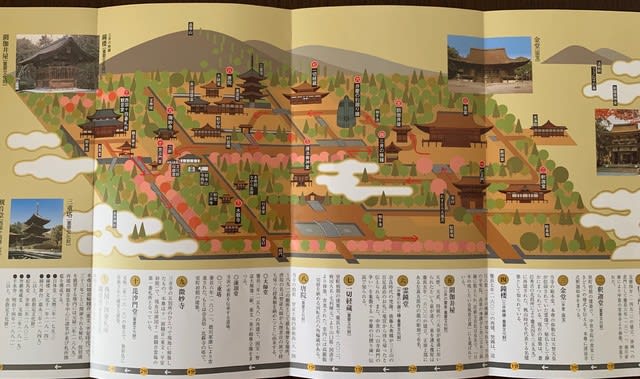

↓境内マップ(ほぼ、この順番で周りました)

↓仁王門

元々、滋賀県湖南市の常楽寺にあった門で、1451年に建てられたと言われています。

その後、豊臣秀吉が伏見城に移築し、1601年に徳川家康が三井寺に移築したんだそうです。

両側には仁王像があります。

↓仁王門からまっすぐ行き、階段を上がると金堂が見えます

金堂への入口は階段上がり、左に行きます。

↓三井の晩鐘

日本三銘鐘の一つです

①「形の平等院」・・・形がきれいな平等院の鐘

②「銘の神護寺」・・・作った人が有名な神護寺の鐘

③「音の三井寺」・・・音色がきれいな三井寺の鐘

300円を納めると鐘をつくことができます。(今回はお客様の宿泊プランに込みでした)

鐘が鳴っている間は、手を合わせて、先祖供養とお願いごとをする時間だそうです。

鐘のつき方ですが、片方の足を前に出し、出した方の足と反対側の手で上の方をつかむ。もう一方の手は縄の真ん中くらいを握るんだそうです

↓こんな感じ

この体制が一番楽に鐘がつけるそうです

そして、3回ほど軽く振ってから、最後大きく振って鐘をならすのです

でも、これがなかなか上手くつけなかったんですよ~

結構難しかったです

ちゃんとつくことができれば、10分ほど鐘の音色が鳴り響くらしいですよ

この後、金堂に入ります。

靴はぬいで、靴箱にいれます。

日本には現在、建物の国宝が226個あって、うち、4つの建物が三井寺にあるんですが、そのうちの1つが金堂です。

金堂は本尊・弥勒菩薩を安置しています。

弥勒菩薩は未来仏で、お釈迦さまの入滅後56億7000万年後の未来に、この世界に現れて悟りを開き、多くの人々を救うと言われているんだそうです。

この仏様が天智天皇の念持仏(身近に置いて拝んでいた仏像)ですが、絶対秘仏のために見ることができないんですよね

現在の建物は、豊臣秀吉の正室北政所(ねね)が、1599年再建したものです。

中に入ると、まず参拝。ぐるっと囲むように外陣があり、そこにはたくさんの仏像が安置されています

仏像は一番新しいものでも400年前のものだそうです。

中にはちょっとしたお土産を買うことができます。

小さな博物館と言った感じです。

続いて、金堂の左手にまわります。

↓閼伽井屋(あかいや)

天智・天武・持統天皇の誕生の際に産湯に用いられた井戸水です。

なので、当初は「御井」の寺と言われていたのが転じて三井寺となったらしいです。

耳を澄ますとポコポコという湧いている音が聞こえてきます

中をのぞくと、しめ縄がかけられている岩があります。

ここには龍神(水の神様)が住んでいると信じられているそうです。

ただ、この龍は昔、夜になると琵琶湖に出て暴れていたとのこと。

そこで、江戸時代初期の彫刻の名匠、「左 甚五郎」が龍の彫刻を彫り、目に五寸釘を打って鎮めたんだとか。

↓その伝説を表す彫刻が、閼伽井屋の上にあります。

この井戸が三井寺最大のパワースポットらしいですよ

パワーをもらったら階段を上って霊鐘堂に行きましょう

↓

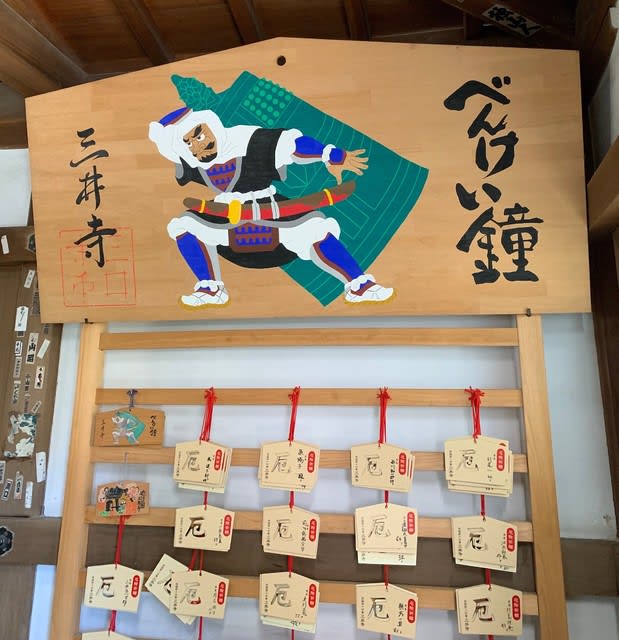

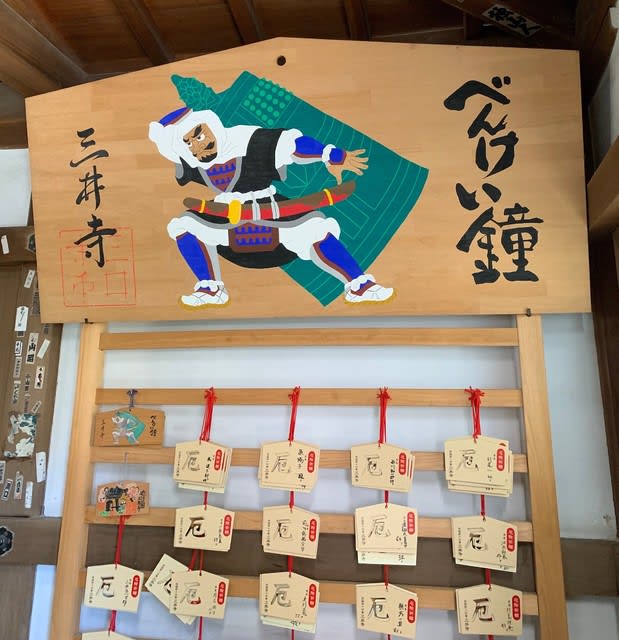

これは三井寺の初代の鐘で、弁慶の引きずり鐘と呼ばれています。

弁慶とは比叡山延暦寺の僧侶です。

延暦寺と三井寺は同じ天台宗ですが、仏教解釈の相違から争いが生じ、山門派(延暦寺)と寺門派(三井寺)に分かれ、

次第に、その争いは武力にまで発展しました。

延暦寺の僧侶は山から下り、三井寺に攻めた時、鐘を奪いました。

その時、強力な弁慶が引きずって持って帰ったという言い伝えがあり、弁慶の引きずり鐘と呼ばれているんだそうです。

じっくり見ると、引きずったであろう擦り傷も多数あります。

↓弁慶の汁鍋もあります(弁慶が所持していた汁鍋らしいです)

↓そのほか、厄落絵馬 という他ではあまり見たことがない絵馬があります

「厄」という文字の部分を取り外し、名前と年齢を書いて掛けておきます。

↓こんな感じで掛けておきます

さて、前半ということで、今日はここまで。

三井寺は広くて見どころもたくさんあり、また桜の季節で写真もたくさん撮ったので、1時間半という時間では少し物足りない感じでした。

これでも、お客様は2人だったので、その方たちのペースに合わせ、たくさんの桜も見てもらったんですが・・

団体だったら、もう少し足早に観光しないといけないかもしれません

では、続きはまた次回

仕事においてのブログは備忘録のために書いていますが、

なんせ、写真見て、思い出しながら、そして確認しながら書いているので時間がかかる

時間がかかると面倒になるんですよね、私

で、ほったからし

でも、初めて行ったところはできれば書き留めておきたい

次回のために

先月、とても桜がきれいな時期に三井寺に行ってきました

もちろん、お仕事で

初めてだったので纏めておこうと思います

今回はお客様の宿泊先のスタッフさんがガイドもしてくださったので、そのスタッフさんの説明も覚えてる限り書いていこうと思います

*三井寺の起源(三井寺のHPより)

667年に天智天皇により飛鳥から近江に都が移され、近江大津京が開かれました。

672年、前年の天智天皇の永眠後、大友皇子(天智天皇の子:弘文天皇)と大海人皇子(天智天皇の弟:天武天皇)が 皇位継承をめぐって争い、壬申の乱が勃発。 壬申の乱に敗れた大友皇子の皇子の大友与多王は父の霊を弔うために 「田園城邑(じょうゆう)」を寄進して寺を創建し、 天武天皇から「園城」という勅額を賜わったことが園城寺の始まりとされています。

勝利をおさめた大海人皇子は再び飛鳥に遷都し、近江大津京はわずか五年で廃都となりました。

*その後(三井寺のHPより)

貞観年間(859~877)になって、智証大師円珍(ちしょうだいしえんちん)和尚が、 園城寺を天台別院として中興されてからは、 東大寺・興福寺・延暦寺と共に「本朝四箇大寺(しかたいじ)」の一つに数えられ、 南都北嶺の一翼を担ってきました。

円珍の死後、円珍門流と慈覚大師円仁門流の対立が激化し、 正暦四年(993)、円珍門下は比叡山を下り一斉に三井寺に入ります。 この時から延暦寺を山門、三井寺を寺門と称し天台宗は二分されました。

その後、両派の対立や源平の争乱、南北朝の争乱等による焼き討ちなど幾多の法難に遭遇しましたが、 智証大師への信仰に支えられた人々によって支えられ、その教法は今日に伝えられています。

↓京阪電車の三井寺駅です

駅員さんはいないとても小さな駅です。電車も2両編成だったしね

↓駅を出ると琵琶湖疎水。琵琶湖疎水の桜h有名ですよね~

↓境内マップ(ほぼ、この順番で周りました)

↓仁王門

元々、滋賀県湖南市の常楽寺にあった門で、1451年に建てられたと言われています。

その後、豊臣秀吉が伏見城に移築し、1601年に徳川家康が三井寺に移築したんだそうです。

両側には仁王像があります。

↓仁王門からまっすぐ行き、階段を上がると金堂が見えます

金堂への入口は階段上がり、左に行きます。

↓三井の晩鐘

日本三銘鐘の一つです

①「形の平等院」・・・形がきれいな平等院の鐘

②「銘の神護寺」・・・作った人が有名な神護寺の鐘

③「音の三井寺」・・・音色がきれいな三井寺の鐘

300円を納めると鐘をつくことができます。(今回はお客様の宿泊プランに込みでした)

鐘が鳴っている間は、手を合わせて、先祖供養とお願いごとをする時間だそうです。

鐘のつき方ですが、片方の足を前に出し、出した方の足と反対側の手で上の方をつかむ。もう一方の手は縄の真ん中くらいを握るんだそうです

↓こんな感じ

この体制が一番楽に鐘がつけるそうです

そして、3回ほど軽く振ってから、最後大きく振って鐘をならすのです

でも、これがなかなか上手くつけなかったんですよ~

結構難しかったです

ちゃんとつくことができれば、10分ほど鐘の音色が鳴り響くらしいですよ

この後、金堂に入ります。

靴はぬいで、靴箱にいれます。

日本には現在、建物の国宝が226個あって、うち、4つの建物が三井寺にあるんですが、そのうちの1つが金堂です。

金堂は本尊・弥勒菩薩を安置しています。

弥勒菩薩は未来仏で、お釈迦さまの入滅後56億7000万年後の未来に、この世界に現れて悟りを開き、多くの人々を救うと言われているんだそうです。

この仏様が天智天皇の念持仏(身近に置いて拝んでいた仏像)ですが、絶対秘仏のために見ることができないんですよね

現在の建物は、豊臣秀吉の正室北政所(ねね)が、1599年再建したものです。

中に入ると、まず参拝。ぐるっと囲むように外陣があり、そこにはたくさんの仏像が安置されています

仏像は一番新しいものでも400年前のものだそうです。

中にはちょっとしたお土産を買うことができます。

小さな博物館と言った感じです。

続いて、金堂の左手にまわります。

↓閼伽井屋(あかいや)

天智・天武・持統天皇の誕生の際に産湯に用いられた井戸水です。

なので、当初は「御井」の寺と言われていたのが転じて三井寺となったらしいです。

耳を澄ますとポコポコという湧いている音が聞こえてきます

中をのぞくと、しめ縄がかけられている岩があります。

ここには龍神(水の神様)が住んでいると信じられているそうです。

ただ、この龍は昔、夜になると琵琶湖に出て暴れていたとのこと。

そこで、江戸時代初期の彫刻の名匠、「左 甚五郎」が龍の彫刻を彫り、目に五寸釘を打って鎮めたんだとか。

↓その伝説を表す彫刻が、閼伽井屋の上にあります。

この井戸が三井寺最大のパワースポットらしいですよ

パワーをもらったら階段を上って霊鐘堂に行きましょう

↓

これは三井寺の初代の鐘で、弁慶の引きずり鐘と呼ばれています。

弁慶とは比叡山延暦寺の僧侶です。

延暦寺と三井寺は同じ天台宗ですが、仏教解釈の相違から争いが生じ、山門派(延暦寺)と寺門派(三井寺)に分かれ、

次第に、その争いは武力にまで発展しました。

延暦寺の僧侶は山から下り、三井寺に攻めた時、鐘を奪いました。

その時、強力な弁慶が引きずって持って帰ったという言い伝えがあり、弁慶の引きずり鐘と呼ばれているんだそうです。

じっくり見ると、引きずったであろう擦り傷も多数あります。

↓弁慶の汁鍋もあります(弁慶が所持していた汁鍋らしいです)

↓そのほか、厄落絵馬 という他ではあまり見たことがない絵馬があります

「厄」という文字の部分を取り外し、名前と年齢を書いて掛けておきます。

↓こんな感じで掛けておきます

さて、前半ということで、今日はここまで。

三井寺は広くて見どころもたくさんあり、また桜の季節で写真もたくさん撮ったので、1時間半という時間では少し物足りない感じでした。

これでも、お客様は2人だったので、その方たちのペースに合わせ、たくさんの桜も見てもらったんですが・・

団体だったら、もう少し足早に観光しないといけないかもしれません

では、続きはまた次回

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます