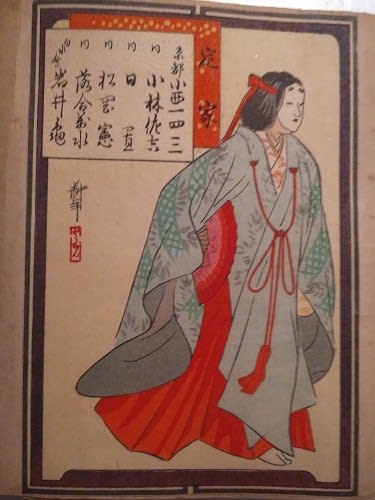

能楽の納札です。

納札は、千社札ともよばれ、神社や寺に参詣し,その記念に、自分の姓名,住所などを記した札を納めたり,社殿に張るなどするものです。

古くは、巡礼者が霊場に参拝したしるしに納める札のことでしたが、手書きから墨刷り、さらには多色刷りの華やかな品が増え、次第に好事家の愛好品となり、交換会も行われるようになりました。また、本来のおさめ札から、商売の宣伝や名刺代わりにも広く使われるようになりました。

14.6cm x 12.0㎝、厚2.9㎝。大正時代。

蛇腹の両側、表裏に、びっしりと納札が貼ってあります。

その中で、今回と次回は、能楽の納札を紹介します。

見開きで、2枚の納札が貼られています。

絵の大さ:13.8cm x 9.9㎝

絵を描いたのは、熊耳 耕年(くまがみ こうねん)明治2(1869)年- 昭和13(1938)年)。明治から昭和時代はじめにかけての浮世絵師、日本画家で、挿絵画家としても活躍しました。