『光悦謡本』です。

本来は稀覯本ですが、これは復刻版です。

当時の物は、しかるべき施設や好書家の所に収まり、私ごときの出る幕はありません(^^;

『光悦謡本』( 實盛・熊野・猩々)、日本古典文学刊行会、昭和47年

ケースの中には、

縦24cm × 横18cm

『光悦謡本』(特製本)を忠実に復刻した3冊が入っています。

右から、『さねもり』、『遊や』、『猩々』。

江戸初期、手書きではなく、版本の謡本が出版されるようになりました。

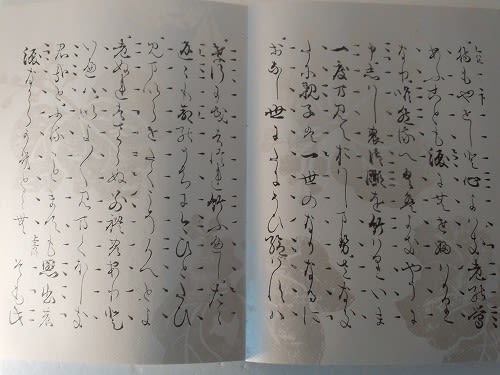

その中で、綴帖装の古活字本の謡本が出されました。表紙や料紙に雲母で摺模様をあしらい、光悦流の書体の豪華本で、『光悦謡本』とよばれています。一説には、本文を本阿弥光悦が、下絵を俵屋宗達が描いたとも言われています。

『光悦謡本』(復刻)附属の解題(表章氏による)には、『光悦謡本』の要件が次のように述べられれています。

1. 江戸初期刊行の古活字版の謡本であること。

2. 活字書体がいわゆる光悦流(肥痩の差が顕著)であること。

3. 本の大きさが大版の半紙本(竪24センチ、横18センチ)であること。

4. 内容が、江戸初期の観世流の、やや特異な本文・節付を持っていること。

5. 表紙また料紙に雲母(きらら)模様が刷られていること。

『光悦謡本』には、いくつかの種類の物がありますが、とりわけ装幀が美麗で美術価値が高いものが、特製本です。礬砂引の厚い雁皮紙が料紙に使われ、すべてに雲母摺の華麗な地模様が施されています。また、料紙にも薄い色がついています。

復刻版:「猩々」 「遊や」 「さねもり」

料紙の色は、左から、薄紅色(猩々)、薄肌色(遊や)、薄緑色(さねもり)

料紙には、それぞれ、雲母摺で銀色の模様が描かれ、その上に文字が印刷されています。

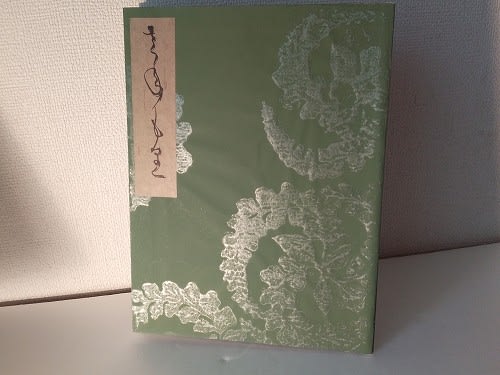

表紙 「さねもり」

裏表紙

表紙 「遊や」

能「ゆや」は、現在、喜多流が「湯谷」と表記する以外は、すべて、「熊野」と表されます。「遊や」という表記は非常に珍しいです。

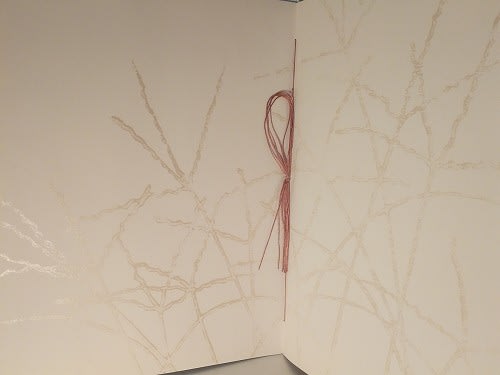

裏表紙

表紙 「猩々」

どの冊も、見開き四枚の厚紙を中で折り、糸で綴じてあります。

桃山から江戸へ移る時期に、王朝の雅を謡本に再現したのが『光悦謡本』とも言えるでしょう。実用というより美術価値に重きをおいた品です。

復刻版の『光悦謡本』を眺めながら、どのような人々が、豪華装丁の謡本を手にしていたのか、なぜか気になる遅生でありました(^.^)