先回に引き続き、『音曲玉淵集』です。

江戸時代に書かれた書物ですが、明治に入ってからも、謡曲や能を習得する場合、大変参考になる本です。

ただ、謡いについて非常に詳細に書かれ、難解な部分も多い大著なので、なかなか読もうという気になれませんでした。

今回、巣籠りで時間は十分あり、少し齧ってみました。

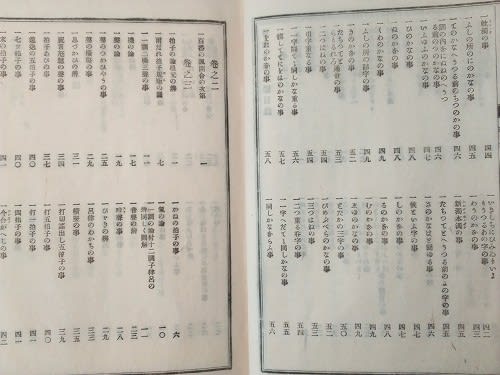

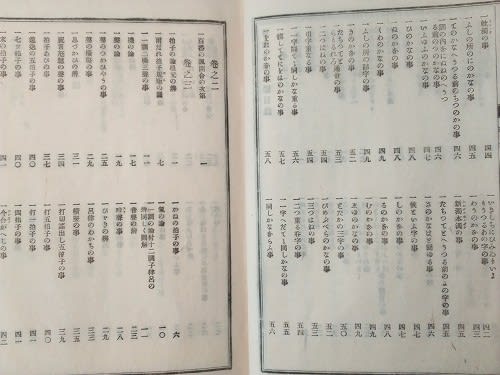

この本の全体がつかめるよう目次をのせました。江戸版の一巻は手元に無いので、明治版です(^^;

非常に多くの項目があります。文字が小さすぎて読みにくいですが、一巻、二巻は、主として開合について書かれています。

三巻は、拍子と声の出し方など、四巻は、謡いの勘所、五巻は、ふしなどについて書かれています。

謡いを習う人にとって、この本はバイブルです。しかし、ほとんどのブログ読者には馴染みの薄い内容だと思います。

そこで今回は、多くの人に関心のある事柄について、2点紹介します。

一つは、一巻(明治版)から、日本語の発音の変化、もう一つは、四巻(江戸版)から、和歌と謡いです。

『音曲玉淵集』で最も重点が置かれているのは開合です。

開合とは、日本語の発し方であり、一、二巻では、日本語の発声を、唇、口、鼻、顎などとの関係で詳細に解き明かし、その上で、謡曲の言葉を詳しく説明しています。次に示すのはその一部です。

一巻(明治版)

一 わう のかな ウワウトいふように唱ふべし

育王山ア(イワウサン) 祇王(キワウ) 四王天(シワウサン) 鬼王(ヲニワウ) 横道(ワウタウ)

有王(アリワウ) 王伯王母(ワウハクワウホ) 青黄(シヤウワウ) 横障(ワウシャウ)

あふ 開 おう 窄 わう ウワウ 如此三つ𪜈分ル

わハうより生する音にて、ワといわんとすれは、先、うのひゝきをのづと口内に生する也。然れは、うの字を態(わざ)と加ゆるにはあらねと、わを分明に唱へんとすれば、自然とうのひゝき聞ゆる也。わに心なくして謡へば、育王(アウ)祇王(アウ)に成なり。されとも、是も開合かましく文明に過れは、口内不自由に聞えて悪し。か様の所は口傳を受くべし。

一 軟濁の事 三重濁とも云

は ひ ふ へ ほ 唇内也

フハ フヒ フヘ フホ

フハ能生の假名也。ふを母字に置て一音に唱ふ事なり。

但字毎にいふにあらす。如此いふへき所々有。

ここには、二つのことが書かれています。

まず、「ワウ」の発音です。「ワウ」と書かれた語は、ワの前にウを付けて、「ウワウ」のように発音するというのです。王伯王母は、「ウワウハクウワウホ」と言うべきなのです。

ですから、あふ、おう、わうの3つは異なる発音で、「あふ」は口を開き、「おう」は口を窄り、「わう」は、ウワウと発します。

もう一つは、軟濁と言われるハヒフヘホの発音についてです。

は、ひ、ふ、へ、ほに、ふを付けて、フハ、フヒ、フ、フヘ、フホのように発音するというのです。

これは、謡いの中の言葉についてですが、能が成立した室町時代の日本語の発音の仕方が反映されていると思われます。

日本語は、時代によって発音の仕方が異なっています。私たちは、古代の人と同じように喋ってはいないのです。

時代の変化が最も大きかったのが、は、ひ、ふ、へ、ほ、だと言われています。大きく異なるのは唇の使い方です。

奈良時代には、唇を強く合わせて発音したそうです。子音のpを付ける感じです。ですから、ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ、となります。

室町時代には、唇の合せが弱くなって、子音のfを付けたような発音に変わります。ふは(ふぁ)、ふひ(ふぃ)、ふ、ふへ(ふぇ)、ふほ(ふぉ)です。

江戸時代になると、唇はほどんど使わず、現在のようなhで始まる音、は、ひ、ふ、へ、ほ、に変わったと言われています。

『音曲玉淵集』が出された江戸時代中期には、かなり現代発音に近いものになっていたと思われます。この本の著者は、室町時代に成立した能の発音が損なわれるのを憂いて、開合について詳しく説いたのでしょう。

このような日本語の変化は、様々な資料を駆使して推定されています。奈良時代は万葉仮名、室町時代は宣教師が残した記録や『音曲玉淵集』などの著書が重要資料です。

現在では、『音曲玉淵集』は、能楽関係よりも、むしろ日本語音韻学関係でよく引用されるようになりました(^^;

一方、四、五巻は、謡いの個別技術の解説だけでなく、多くの和歌を引用しながら、謡いの本質を説いています。

四巻(江戸版)

見渡せば花も紅葉もなかりけり

浦の苫屋の秋の夕ぐれ 定家郷

此歌ハ音曲の命なりといへり誠に紅粉をぬらされどもおのつから風流の躰成りといへり先春の長暖なる折からのおもしろきより夏の空惣して一とせの哀ハ其時に當りてハ是に増る事あらしと思ふに秋の夕暮の浦の苫屋をみれはいつともわかぬ静なるけしきを感して言語のたえたる所、何のかさりもなくつくろひもなき哀れの含ミたる體なり謡の功勲これに同じ

この歌は、音曲の命なりと言えり。まことに紅粉(こうふん、 紅と白粉)を塗らざれども、自ずから風流の体、成りと言えり。まず、春の長暖なる折からの面白きより、夏の空、総じて一年の哀れは、その時に当たりては、これにまさる事あらじと思うに、秋の夕暮れの浦の苫屋を見れば、いつもと分かぬ静かなる景色を感じて、言語の絶えたる所、何の飾りも繕いもなき哀れの含みたる体なり。謡いの功勲これに同じ。

「新古今和歌集」の中の有名な一首ですが、この歌が音曲の神髄を表していると説きます。春や夏の風情をすばらしいと思うけれども、秋の夕暮れの苫屋を見て、その変わらぬ静かな風景にこそ、しみじみとした風流が感じられる。この和歌のように、何の飾りも繕いもないものの中に自ずから成る風流、すなわち、もののあわれこそが謡いのめざすところだと述べています。

謡いは、総合芸術である能の根幹をなすものです。したがって、謡によってもたらされるこのような情感は、能の本質に深くかかわっています。世阿弥のいう幽玄とは、定家の和歌によってもたらされるような心象風景なのかもしれません。