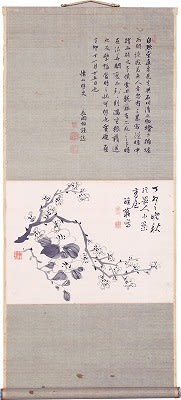

今回の品は、幕末期の京都で勤王派として活躍した板倉槐堂の掛軸です。

全体、54.4㎝x191.5㎝、本紙(紙本)、41.0㎝x93.5㎝。明治。

板倉槐堂(いたくらかいどう、文政五(1822)年~明治十二(1879)年)、姓は、淡海、下坂とも):尊王攘夷派の志士。近江の医師の子として生まれ、後に、京都の薬種商・武田家に養子に入り、坂本龍馬、中岡慎太郎らと共に倒幕運動に奔走し、勤王の志士たちを経済面から支えた。明治維新後、官職に就くも、新政府と意見が合わず辞任。余生を書画で送った。

いわゆる自画讃の文人画です。

「老槐墨戯并録韓愈句」とありますから、維新政府から離れ、書画三昧の日々の一作品でしょう。

薄墨で、盆石や蓮の花が描かれています。

何やら、伊藤若冲を思わせるタッチです。

よく見ると、筋目書きのような部分も見えます。彼は画人ではありませんが、当時の文人には、このような絵をものにする素養があったのですね。

莫道盆池作不成、

藕稍初種已齊生。

從今有雨君須記、

來聽蕭々打葉聲。

言うなかれ、盆池作るも成らずと。

藕稍(ぐうしょう)纔(わず)かに種(う)えて已(すで)に斉(ひと)しく生ず。

今より雨あらば、君須(すべから)く記すべし。

来りて聴け、蕭々(しょうしょう)として葉を打つ声を。

盆で池なんかできないなんて言わないでくれ。

蓮根の端を植えたところ、もうすっかり生え揃ってきた。

今から雨が降れば君もしっかり覚えておいて欲しい。

蓮葉を蕭々と打つ雨音を聞きに来てくれ。

莫道:意、言わないで

藕:音、グウ、訓、はす、意、ハスの根。

稍:音、ショウ、訓、やや、ようやく。

纔:音、サイ、訓、わずか、意、わずかに、少し。

種:音、シュ、訓、たね、意、うえる、種まく。

須らく:意、ぜひともそうすべき

記する:意、しっかりと記憶する。

唐宋八大家の一人、韓愈(768-824)の『盆池』と題する詩の一部(七言絶句)です。

本品では、板倉槐堂は、この詩を讃にして、盆上の岩草と活けた蓮の花を描いています。

板倉槐堂は一般にはあまり知られていませんが、幕末の京都で尊王攘夷派のために、重要な役割を果たした人です。

この軸は、板倉槐堂『梅椿図』(重要文化財)です。坂本龍馬の誕生日に板倉槐堂がおくった物です。竜馬は、慶応三(1867)年十一月、京都、近江屋で中岡慎太郎と談論中に暗殺されました。当日、その部屋にこの軸が掛けられており、下部には血痕が残っています。板倉槐堂のこの軸は、いまだ謎の多いこの事件の現場に居合わせた証人なのです。

板倉槐堂はまた、龍馬と最後に会った人物とされています。

幕末の尊王攘夷運動に深くかかわり、明治となって政府に出仕したにもかかわらず、すぐに辞しています。彼にとって新政府のやり方は、自分たちの思い描いていたものとは異なっていたのでしょう。

板倉槐堂は、韓愈の詩『盆池』そしてそれを描いた墨画に自分の想いを託したのだと思います。果たして、彼は、どのような花を咲かすべく、蓮の根を植えたのでしょうか。