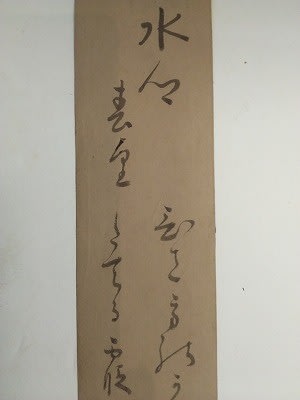

今回は、本居宣長の和歌短冊です。

和歌短冊、5.8㎝x35.3㎝。江戸中・後期。

本居宣長(もとおりのりなが、享保十五(1730)年―享和元(1801)年):江戸時代中・後期の国学者、歌人。伊勢、松坂生。号は芝瀾、舜庵。商家に生れるも、医学修業のため上京。京で儒学を学んだ後、国学にうちこむ。実証的研究を重んじる一方、国文学の本質を「もののあわれ」とした。書斎を鈴屋と名づけて講義を行い、多くの門人たちを育てた。

水郷春望

ひさ方のかつらの里もはるふかく

たてる霞の中におひたり 宣長

久方の(枕詞)桂の里も春深く

たてる霞の中におひたり 宣長

本居宣長は、歌人としても有名で、多くの和歌を詠んでいます。今回の品もその一つです。

桂の里(桂川右岸)は、春真っただ中で、霧の中にけむっている、という情景を詠んだものでしょう。

しかし、この和歌の最後、「おひたり」は、どう考えたらよいか大変迷いました。

最初は、「おひたり」=>「おびたり(帯びたり)」と解釈しました。ですから、「桂の里は、春(を)帯びたり」となります。しかし、「帯びたり」は、そのような感じや傾向を持つ、という意味ですから、「春(を)ふかく帯びたり」は、「帯びたり」の意味からしてちぐはぐな使い方になってしまいます。

「おひたり」のもう一つの解釈は、「生ひたり」です。和歌の趣意としては、「桂の里は、霧の中に、生ひたり」となります。「生ひたり」は、草や木が生え伸びた、という意味です。桂の里が生え伸びるのもおかしな話です。

しかし、土佐日記には、「ひさかたの月におひたる桂川底なる影も変はらざりけり」の歌が出てきます。中国では、桂の木は月に生える目出度い木とされています。それと同じ名をもつ桂川は、昔も今も川底に映った月影は変わらないと詠んでいるのです。この場合、「おひたる」は、「生ひたる」だけでなく、「(名を)負ひたる」の意味もかかっています。

本居宣長の今回の和歌は、「ひさかたの桂の里」と桂の枕詞に「ひさかたの」を使っています。この枕詞は、日や月に対して用いられることからも、「桂と月の関係」を背景にした和歌であることがわかります。したがって、前述の土佐日記の桂川の歌を意識して今回の和歌がつくられていると考えれば、「おひたり」は、「生ひたり」とするのが妥当ではないでしょうか。

桂の里は春もたけなわ、月の世界に生えるという木と同じ名をもつこの里は、立ち込める霧の中にたたずんでいるかのようだ。