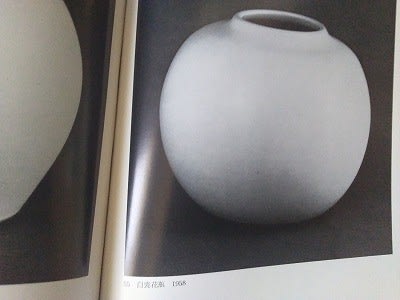

陶磁器作家、山田喆(てつ)の白瓷花瓶です。

高 25.3㎝、径(最大) 20.2㎝、口径 11.9㎝、底径 16.8㎝。重 3.85㎏ 。1958年。

【山田喆(やまだてつ)】明治三一(1898)年ー昭和四六(1971)年。越後にて生まれるが、すぐに岐阜市加納、瑞雲寺に入る。寺を継いだ後、上京し、山田家の養子に入る。関東大震災後岐阜へ戻り、作陶を始める。昭和7年、単身京都へ移り、石黒宗麿、富本憲吉らと交わりつつ、陶芸の道を究める毎日を送った。

底附近に「喆」の銘があります。

凛として、隙のないフォルムながら、どことなく温かさを感じる壷です。

例によって、この品が表紙(グラビア?)を飾る書籍と共箱が見あたりません(^^;

代わりに、成書がありました。

昭和三三(1958)年の作であることがわかります。

置かれた場所によって変わる顔。

光の具合によっても、たたずまいが変わります。

山田喆という陶芸家を知る人は、多くないと思います。

かくいう私も、数十年前、この品を入手するまではその名を聞いたことがありませんでした。

しかし、通人の間では、高い評価を受けた人であったようです。

数多くの陶磁器を残したわけではありませんが、作品の範囲は、極めて多種多様です。宋などの中国陶磁器や高麗・李朝の朝鮮陶磁器研究に基づき、黒釉、柿釉、白瓷、瑠璃、色絵、染付けなど、様々な器を製作しました。

一方で、家(寺院)を継いだ後、一時、社会運動に参加、仏門を出るなど、思想的遍歴を重ね、さらには、書画や俳句を嗜む文人でもありました。

陶芸の道だけではなく、人生の求道者でもあったのですね。

喆は哲の古字です。一見平凡に見える彼の作品が、不思議な温かさと哲学的深みをたたえているのはそのためなのでしょう。

戦前、岐阜の骨董屋で求めた李朝の白磁壷に魅せられ、愛蔵したしたそうです。今回の品は、その影響を受けて作陶した作品かも知れません。

なお、走泥社の創始者の一人、前衛陶芸家、山田光は、山田喆の長男です。