桜は終わりました。が、桜の掛軸はまだ掛かっています。近いうちに替えねばなりません。

面白古文書『吾妻美屋稀』の方も20回に達しました。

ずっと紙物とにらめっこをしてきたので、少々疲れました。

この辺で、少し趣向を変えます。

古九谷写しの菱形皿、5枚です。

かなり昔、駆け出しの頃に地元の骨董屋で入手しました。

その後ずっとしまいっぱなしになっていたのを、ゴソゴソ引っ張り出して、じっくりと見てみました。

11.4㎝x11.4㎝、高台 5.9㎝x5.9㎝、高 3.0㎝。江戸後期ー明治。

菱形の器に、色釉で花鳥図が描かれています。

ホツやニュウはありませんが、一部、色釉の剝脱がみられます。

5枚の内の一枚です。

古九谷らしい図柄ではあります。

色釉の剝脱なども好ましい(^^;

しかし、

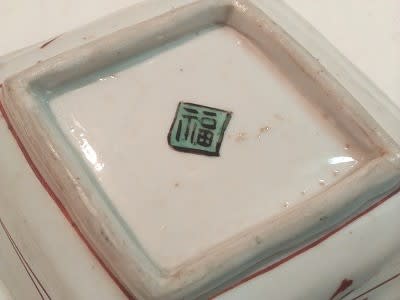

裏面の造りは後世のそれです。

さらにその後の私の苦い経験によると、裏面が松葉模様の品はほとんどが後世。

こりゃ、足元を見られたな ・・・・・・

・・・・・・

冷静になって、もう一度5枚の皿を並べてみました。

冷静になって、もう一度5枚の皿を並べてみました。

見込みの鳥や草木、岩などの描き方が、5枚の皿で微妙に異なっています。後ろを振りむいた鳥までいます。陶工が鼻歌まじりに描いているような感じです。色釉の置き方もおおらか、早い話がいい加減(^^;)。そこそこの時代はありそうです。

どうやら、いかにも古九谷といわんばかりにカッチリとした近年のコピー品ではなく、幕末~明治にかけて作られた古九谷写しではないかと思います。

懇意にしていた骨董屋の主人(すでに故人)によれば、こういう類の古九谷もどきはけっこうあるらしい。本物として売るにわけにもいかず、さりとて贋物でもない。値の付け方が難しい、骨董屋泣かせの品だそうです。

江戸後期以降、九谷では、再興九谷で名のある諸窯以外の窯でも、多くの古九谷写しが作られたらしい。

でも、あえてそれを集めようという奇特なコレクターはいないでしょう。もちろん、骨董雑誌の記事に登場することはありません。

日陰の身なのですね(^^;

表の矢羽のあたりの細かい模様とかを見ると古九谷に見えますよね。。。釉薬の剥げも古格バッチリでおおーと拝見しておりました。

裏側も確かに高台のあたりに違和感を感じましたが、古九谷と言われればそうなんだろうなあと私は思ってしまいます笑

最近古九谷の本も買ってみて勉強しているものの本に載っているものですら怪しく感じてしまうものもあり、訳が分からなかなってきました笑

とりあえず裏側が染めつけで古い感じだと安心しますが、大聖寺あたりの古めの写しもあるようですし、奥が深いです。

(⌒-⌒; )

それでも5客揃いの江戸後期ものであれば

貴重なのでなないでしょうか?手にとって見てみたいです。(^^)

その点、今回の品は何十年ぶりに眺め倒しても、自分の感覚、心情に変化なし(^.^) 多分、スキだらけの大らかさがそうさせるのでしょう。

こういう再興九谷もどきや大聖寺、輸出陶磁器など日本が激変する時期の品物は、ある意味、穴場ですね(^.^)

目の見える良心的な骨董屋にとっては「骨董屋泣かせの品」なのでしょうけれど、目も見えず悪意のある骨董屋にとってはお宝でしょうね。

そのような骨董屋は、堂々と、本歌の「古九谷」として売りますものね。

そして、田舎では、案外、このようなものが本歌の古九谷として出回っているんですよね。

品には罪はないんですよね。悪意で売ったり、欲に目が眩んで買うほうが悪いんですよね。

古九谷写しと分って買う分には、教材にもなりますし、普段使いにも出来ますよね(^_^)

骨とう品やさんは泣かせるけれど、料理もったらおいしそうに見えます。

毎日使えば食卓が素敵になりそうです。

いいなあ~。

中国などは歴史が長いですから、ほとんどの品物がそうですね。

物好きの私としては、ニッチの③に肩入れしたい気分です(本当のところは、ただ単に①を手に入れる資力がないだけ(^^;)

おっしゃる通り、品物に罪はないので、罪深い人間の贖罪として、こういう物に光を当ててやるのもコレクターの役目かと(^.^)

でも、料理は何がいいのか、すぐには浮かびません。

ただ、少し時代の有る色絵焼物は低温で焼かれているので、丁寧に使わないと色釉が剥がれやすいです。