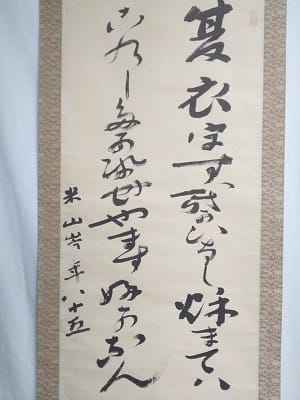

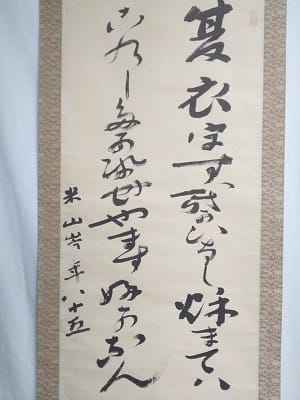

三輪田米山、晩年の書です。

全体:772.8㎝x194.5㎝、本紙(紙本)59.8㎝x131.0㎝。明治。

『夏衣宇す幾可ひなし秋まてハ

古乃し多可勢母やます婦可なん』

「夏衣うすきかひなし秋まては

このしたかせもやますふかなん」

貫之集(10世紀中頃)にある歌です。問題は、読みです。「秋まては」には、二通りあるようで、「秋待てば」と「秋までは」のどちらをとるかによって歌の意味が変わってきます。

(一)

「夏衣薄きかひなし秋待てば

木の下風もやまず吹かなん」

薄い夏衣もあまり役にはたたない。けれど、秋になれば、木の下を吹き渡る風が吹き続けるだろう。

(二)

「夏衣薄きかひなし秋までは

木の下風もやまず吹かなん」

薄い夏衣もあまり役には立たない。けれど、今日の涼みのように、風が通ると心地よいので、木の下を吹き渡る風が秋まで吹き続けてほしいものだ。

「かひなし」の意味をすなおに生かすとすれば(一)です。しかし、貫之集の詞書には、「六月すずみする所」(6月涼んでいる所)とあります。すると、(二)のように、この歌は、木の風が吹いて涼んでいる様を詠んだことになります。

私には、どちらが妥当なのか、判断が出来ません。

品物の方に移ります。

右上の遊印は珍しいです。晩年になって使いはじめたのでしょうか。

落款下の印章は、紙が損傷してなくなっています(^^;

落款には、「米山嵩年八十五」とあり、晩年の書であることがわかります。

先回や今回の品のように、和歌を仮名と漢字混じりで書く作品は、70代頃から晩年にかけて多く見られます。

米山は非常に多くの書を残していますが、これが、異端の書家、三輪田米山が到達した書の世界であったのではないでしょうか。

このスタイルを形作っているのは、おなじみの楷書的草書(時には、草書的楷書)です。ですから、和歌のように文字が多い書でも、一文字一文字、とつとつと配置していった結果、独特のリズムをもった書ができあがります。

もう一つ注目されるのは、書幅です。今回の書は、60㎝ほどもある大幅です。もともと、豪快な大文字の書を得意とした米山ですから、作品を書いてもらいたい村人は、なるべく大きな用紙を準備したに違いありません。このことは、仮名、漢字混じりの和歌など文字数の多い書を好んで書くようになった晩年になっても続いたと思われます。

その際、空間、特に横方向を埋めるため、横に広がった字を書いたのではないでしょうか(おそらく無意識で)。

幅広文字が、極端なまでにデフォルメされた米山の書の謎をとく鍵の一つになりそうです。

人の後追いでは何の面白みも無いので、自分の感覚やインスピレーションを信じて進むより外、無いですね。

三輪田米山の書は、その点、こちらの感覚が試されているような気がします。

晩年の境地は、熊谷守一などとも通じますね。

コレクターで言えば、最後は、じ-----っと見ただけで、苦労して入手したのと同じ気分にひたれるようになるのだそうです(^^;

私の場合、まだまだ、そこまで到達できそうにありません。

ぱっと見た瞬間ご紹介頂いた書の中で今回のものが1番好きでした(^^)

本当に感覚的なインスピレーションだけで思ったのですが読みすすめると晩年の作というでなんとなく納得してしまいました。

素人ながら集めている皿も最初の出会い頭の感覚なんかで好き嫌いや良い物なんか判断する所もあるように思っています。

きっと米山さんに魅せられたんだなと思います(^^)

でも、何が現代書かというとこれまた難しいですね。伝統の枠組みにとらわれず、新しい感覚をもった書とでもいえばよいでしょうか。

おっしゃるように、「近くから見ると、一見、稚拙なように見えますが、ちょっと離れてみると、全体が絶妙なバランスを保って書かれている」ことがわかりますよね。この感覚は、現代の抽象絵画に通じるものではないでしょうか。以前に紹介した、メダカを多数描いた盃のように、メダカがそろってしまえば面白くありません。適当に散らばっている微妙なバランスがポイントです。

メダカを文字に置き換えてみれば、米山の書の現代的意味が浮かんできそうな気がします。

それで、近くから見ると、一見、稚拙なように見えますが、ちょっと離れてみると、全体が絶妙なバランスを保って書かれていることが分りますね(^-^*)

独特の書体ですよね。

現代の書家の魁けでしょうか、、、(^-^*)