今回は音源付きなのだ

ロックペグの効果が分かるような音源を作ってみた

ロックペグの装着でアームプレイの精度も格段にアップするのだ

ちなみにブリッジもゴトー製なのだ

やはりアーム付きのギターは楽しい

ギブソンにもアーム付きのギターが存在する

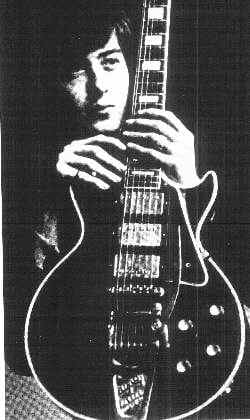

ペイジ師匠も若い頃から多用しているのだ

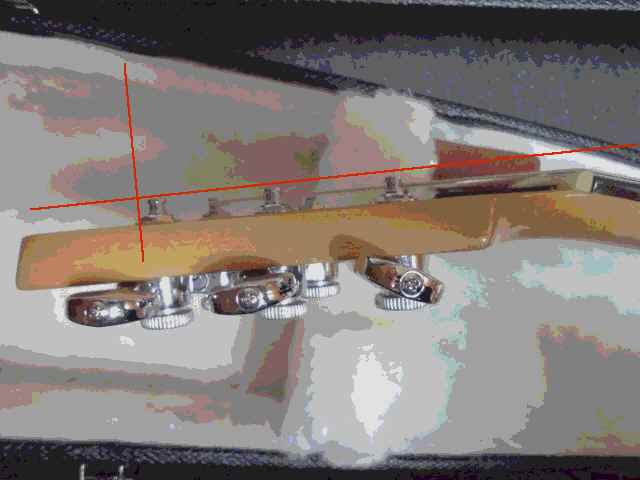

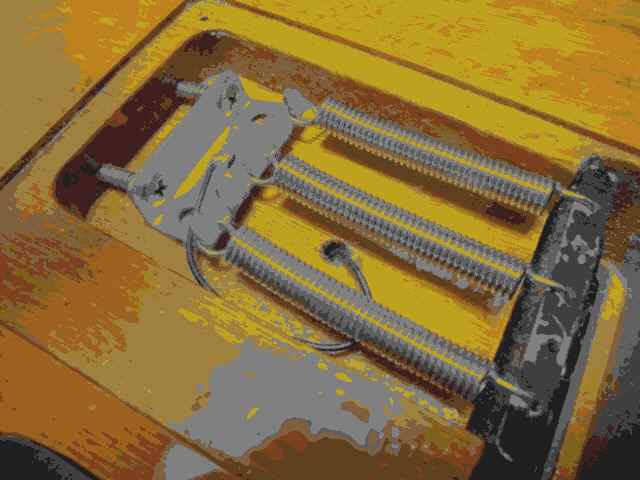

ビグスビーというメーカーのアームキットなのだ

やはりギブソンのギターにはこのアームが良く似合う

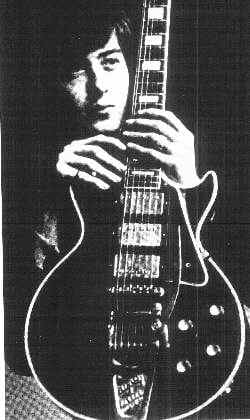

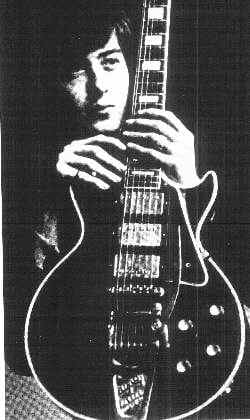

もう一枚・・

その構造から激しいアームプレイには向かない

コードを軽く揺らすという使い方が正しい

ペイジ師匠も黒のレスカスに装着しているのだ

『奇跡のライブ』でもこのレスポールの演奏が披露されたのだ

マニアの私はすべてのアルバムを所有している

ペイジ師匠のプレイから独特のアームの使い方を学んだなのだ

今回はロックペグの検証音源なので当然ながらギターはアリアなのだ

もう一枚・・

今回の音源はこんな機材を使った

ピグノーズをディストーションで歪ませている

マイクスタンドはこんな感じでも良い

手持ちのクリップでマイクを挟むという簡単な方法なのだ

”いかに手軽に録音を始められるか?”

という事が重要なのだ

宅録は手数が勝負なのだ

所詮、素人のお遊び的なレコーディングなのだ

色々な方法を試してみるのが良いと思う

今回はマイクで拾ったラインと内蔵コンデンサーマイクをミックスしてみた

このマイクでアンプの出音を拾っている

部屋鳴りやギターの弦の音も拾ってみたのだ

ライン録りオンリーとは違った質感が面白い

マイクはこんな感じでセットした

もう一枚・・

ランプ無し、アダプター不可だが・・頼りになる奴なのだ

真空管アンプとの相性も良い

ヴィンテージテイスト満載の箱なのだ

お気に入りの機材で宅録は楽しくなる

もう一枚・・

ピグノーズ専用と化している

ハードも楽しい

録音した音を本機で編集する作業も楽しいものなのだ

ギター弾きならば一台持っていても良いと損はないと思う

エフェクター用のゴム足なのだ

滑り止めのシートをカットして使っていたのだ

使用には支障はないが見た目が・・・

ラッカーで脱脂したのだ

こんな感じになったのだ

床などで安定するようになった

どうでも良いような小さな事が大切だったりする

今回の音源ではギブソンギターに搭載されているビグスビー製のアームの音をイメージして演奏している

先にも述べたが・・

コードの末尾を揺らしたり、アームダウンする使い方がビグスビー流儀なのだ

まぁ、この仰々しいアームキットでストラトのようなアームプレイは無理なのだ

良く考えてみれば、フェンダーが開発したトレモロユニットは秀逸だといえる

現在でも現役であるうえ、このキットをすでに60年前に開発し具現化していたのだ

自動車のワイパーに似ている

デジタルの時代になってもそれを超える道具が出てこない

フロイドローズなども広義な意味合いではフェンダーのトレモロユニットの派生形だといえる

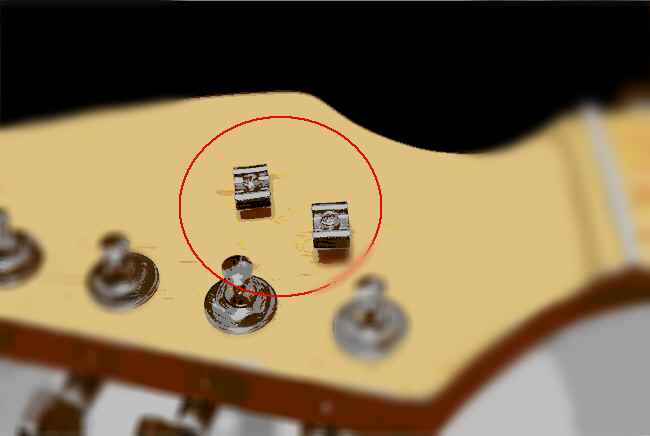

ロックペグを装着する前はこんなプレイをすると何度かチューニングを調整していた

装着後はほとんど狂わない

最近の買い物の中でもかなりのヒット商品だといえる

このルックスが嫌いではないという人には自信を持ってお薦め出来る

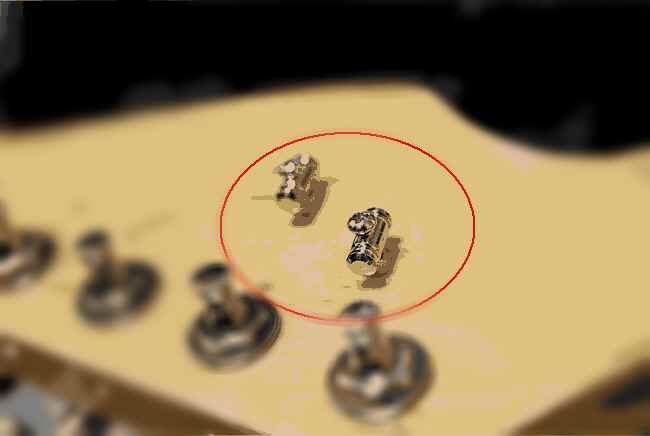

ペグ交換時にペグポストの高さも見直してみては如何だろうか?

ネックの裏がビンビンと振動するくらいに弦の揺れをナットが拾うようになった

ボディの形状はストラト的なギターだが・・

スペックはレスポールに近いのだ

よりレスポール的な鳴りが感じられるギターになった

ちょっと褒め過ぎかもしれないが・・・

この興奮と満足を文章と音でお伝えしたい

相変わらず音源の音質は酷いが・・・

その辺りはご了承いただきたい

ロックペグの効果が分かるような音源を作ってみた

ロックペグの装着でアームプレイの精度も格段にアップするのだ

ちなみにブリッジもゴトー製なのだ

やはりアーム付きのギターは楽しい

ギブソンにもアーム付きのギターが存在する

ペイジ師匠も若い頃から多用しているのだ

ビグスビーというメーカーのアームキットなのだ

やはりギブソンのギターにはこのアームが良く似合う

もう一枚・・

その構造から激しいアームプレイには向かない

コードを軽く揺らすという使い方が正しい

ペイジ師匠も黒のレスカスに装着しているのだ

『奇跡のライブ』でもこのレスポールの演奏が披露されたのだ

マニアの私はすべてのアルバムを所有している

ペイジ師匠のプレイから独特のアームの使い方を学んだなのだ

今回はロックペグの検証音源なので当然ながらギターはアリアなのだ

もう一枚・・

今回の音源はこんな機材を使った

ピグノーズをディストーションで歪ませている

マイクスタンドはこんな感じでも良い

手持ちのクリップでマイクを挟むという簡単な方法なのだ

”いかに手軽に録音を始められるか?”

という事が重要なのだ

宅録は手数が勝負なのだ

所詮、素人のお遊び的なレコーディングなのだ

色々な方法を試してみるのが良いと思う

今回はマイクで拾ったラインと内蔵コンデンサーマイクをミックスしてみた

このマイクでアンプの出音を拾っている

部屋鳴りやギターの弦の音も拾ってみたのだ

ライン録りオンリーとは違った質感が面白い

マイクはこんな感じでセットした

もう一枚・・

ランプ無し、アダプター不可だが・・頼りになる奴なのだ

真空管アンプとの相性も良い

ヴィンテージテイスト満載の箱なのだ

お気に入りの機材で宅録は楽しくなる

もう一枚・・

ピグノーズ専用と化している

ハードも楽しい

録音した音を本機で編集する作業も楽しいものなのだ

ギター弾きならば一台持っていても良いと損はないと思う

エフェクター用のゴム足なのだ

滑り止めのシートをカットして使っていたのだ

使用には支障はないが見た目が・・・

ラッカーで脱脂したのだ

こんな感じになったのだ

床などで安定するようになった

どうでも良いような小さな事が大切だったりする

今回の音源ではギブソンギターに搭載されているビグスビー製のアームの音をイメージして演奏している

先にも述べたが・・

コードの末尾を揺らしたり、アームダウンする使い方がビグスビー流儀なのだ

まぁ、この仰々しいアームキットでストラトのようなアームプレイは無理なのだ

良く考えてみれば、フェンダーが開発したトレモロユニットは秀逸だといえる

現在でも現役であるうえ、このキットをすでに60年前に開発し具現化していたのだ

自動車のワイパーに似ている

デジタルの時代になってもそれを超える道具が出てこない

フロイドローズなども広義な意味合いではフェンダーのトレモロユニットの派生形だといえる

ロックペグを装着する前はこんなプレイをすると何度かチューニングを調整していた

装着後はほとんど狂わない

最近の買い物の中でもかなりのヒット商品だといえる

このルックスが嫌いではないという人には自信を持ってお薦め出来る

ペグ交換時にペグポストの高さも見直してみては如何だろうか?

ネックの裏がビンビンと振動するくらいに弦の揺れをナットが拾うようになった

ボディの形状はストラト的なギターだが・・

スペックはレスポールに近いのだ

よりレスポール的な鳴りが感じられるギターになった

ちょっと褒め過ぎかもしれないが・・・

この興奮と満足を文章と音でお伝えしたい

相変わらず音源の音質は酷いが・・・

その辺りはご了承いただきたい

が巻きつけるよりも素直にロック式を導入した方が良い結果が得られる

が巻きつけるよりも素直にロック式を導入した方が良い結果が得られる