ちょっと、満開には早いのですけれど、今日行かないと、もう見られないのではないかとの予感から、神代植物公園にお花見に行ってきました。

残念ながら、ソメイヨシノはまだ0.5分咲きという感じ。早咲きの枝垂桜がきれいでした。

結構熱いくらいで、人がいっぱい出ていました。

家から、ごはんのお釜持参で、茶の間の雰囲気でお花見している人もいました。

椿園では、変わり葉つばき(普通の椿とは違った珍しい葉を持つ椿)のイベントをやっていました。この、「のこぎり葉つばき」のほかに丸い葉をした「盃葉椿」や「金魚葉つばき」などいろいろありました。突然変異したものを珍重して育ててきたみたいですね。

久しぶりに、温室にも入ってみましたが、熱くてすぐに出てきてしましました。

明日は全国的に荒れ模様のようで、桜の花が散らないか心配です。

スバル R1 の ステアリング に、編むエアカーフ カバー を着けたところ、この作業が結構自虐的で(7時間もかかりましたから)楽しく、出来上がったものに、すごく達成感があって、レザークラフトに目覚めてしまいました。揃えた材料もまだ余っている(糸と針ですが)ので、サイドブレーキカバーを作成することにしました。

純正品と市販品を組み合わせる手もありますが、貧乏人は身を削って努力しなくてはいけません。

R1 スバル純正部品 R1パーツ rj1 パーツ 純正 スバル スバル純正 subaru オプション 部品 ■■... |

問題は設計図(型紙)をどう引くかです。握り部分のカバーは筒ですから、容易ですが、その下のブーツ部分は立体構造で、結構難しいです。

そこで、既存のウレタン製ブーツを外してきて、型を取ることにしました。

しかし、結局これも、3D構造で、そのまま型紙に落とすことは、なかなか困難でした。そこで、大まかに紙に型どりして、それを型紙の段階で立体に組立て、現地合わせをし、微調整して最終型紙にしました。

あとは、レザーの縫い合わせのステッチですが、ステアリングと同じベースボールステッチでは能がないので、握り部分はクロスステッチに、ブーツ部分は、簡易サドルステッチに挑戦することにしました。

ステアリングカバーのために買った「えんじ」の糸を使い切って(ちょうどステアリングとサイドブレーキで15メートル使ったことになります)できあがったのがこれ。

純正+市販品では無理(であろう)な握り部分とブーツ部分との繋ぎは、ブーツを後から被せる構造にして一体性があるように見えるよう作ってみました。

クロスステッチの目の乱れはご愛嬌ということで。

ハンドブレーキの前方に、エアバッグ・コントロールユニットがあって、そことの干渉がちょっと気になりましたが、まあまあ、手作りとしては我慢のしどころでしょう。

近所のスーパーで懐かしいお菓子を発見しました。

古銭をかたどったミルク風味のビスケットで、1955年発売以来のロングセラー商品だそうです。

食べてみると、あの懐かしい「粉っぽい」安い味が。

確か、昔は「シスコ製菓」が売っていたのですが、今は日清シスコになっています。

しかし、なんで古銭を型にしたビスケットを作ろうなんて考えたんですかね。それも、日本最古と言われる硬貨の富本(ふほん)から十銭アルミニウム青銅貨まで、型どっています。ホームページには古銭の詳しい説明ものっています。

野川の桜が咲き始めました。やはり、調布は都心よりだいぶ気温が低いようで、やっと野川の桜が咲きはじめました。 こういうの、五分咲きって言うのでしょうか? 木によっては、2~3分咲きといった...

1年前、3月21日の記事ですが。去年は観測史上、もっとも早く開花(3月16日)したみたいですね。

ことしは、なかなかだなと思っていたら、気象庁は昨日(3月25日)、東京都心の桜の開花を発表しました。平年より1日早い開花宣言だそうです。去年が早すぎたんですね。

うちの回りは、都心よりだいぶ遅れるのですが、今朝、神代植物公園の日当たりのよい桜の木をみたら、1輪咲いていました。珍しいことですね。

今回購入した Squier のギターが、値段に似合わない高品質なものだったので、いままで、考えてもみなかった Squier というギターブランドを調べてみました。

【増税前のラストチャンス!】~ Squier Bullet Series~Squier by Fender 《スクワイヤーbyフ... |

Squier オフィシャルサイト(日本語+英語版)を見ると Squier ブランド の歴史は

1965年、CBSがFender社を買収した年、FENDER社は、アメリカ合衆国ミシガン州・バトルクリークで、 Victor Carroll Squier が経営していた、ヴァイオリン、バンジョー、ギター弦の製造会社V.C Squier社を買収。

1972年、FENDER社はバトルクリークにあるV.C Squier社の工場を閉鎖し、CBSが所有する工場へと移す。

1982年、Fenderは、Jerome Bonapart Squier(V.C Squierの養父で有名なバイオリン製作者)から受継いだ伝統、理念をリスぺクトとしたブランド、"Squier"を発表。(「てにをは」に変なところがあったので修正)

昔からフェンダーの廉価版ブランドのようです。日本製のギターに押されて、フェンダーが苦肉の策で出したギターだそうです。

ところで、今回手に入れた、Squier は、「BULLET STRAT」(どちらも大文字)という商品名ですが、この「BULLET」、1982年製、初代「BULLET」(ブレット)というのがあったんですね。

これは、 John Page(Fender Custom Shop 設立時スタッフ)がデザインしたもので、21フレット,ローズウッドのネックとテレキャスターのヘッドストック、シングル・カッターウェイのテレキャスター状のボディーで、199ドルで売られたそうです。その頃の199ドル(55,000円ぐらい。初任給が13万円ですから、いまの10万円くらいの感覚でしょうか)って、結構いい値段ですよね。いかに本家フェンダーの値段がその頃も高かったかということですね。

なんと、当初、フェンダージャパンとともに日本国内専売ブランドで,

MADE IN JAPAN だったということです(↓下のヘッドストックのMADE IN JAPANに注目)。昔は日本も賃金低くて、廉価版を生産できたのですね。

それで、今回購入した Squier BULLET w/Tremolo の 「BULLET」に「BULLET®」(丸R(登録商標))がついている意味が解りました。この名前は、フェンダーの歴史に結構かかわっているようです。

ヘッドストックにBULLET® STRAT®の文字

ヘッドストックにBULLET® STRAT®の文字

BULLET の販売の変遷は

1981-2007

1981年から1982年まで、アメリカで Fender BULLET の商標で製作していたが、1983年のFender BULLET Telecaster という名称の過渡的モデルを経て、 日本およびその他の国で製造され、Squier BULLET の商標の下に販売されている。ピックアップにハムバッカーのものや、シングルコイル1~3個のバリエーションがある。

↑ Fender Bullet Telecaster

コスト低減のため、ピックガードとブリッジを一体化した初期モデル

↑ ダブルカッターウェイのハムバッカーのピックアップ搭載モデル?

2008 -現在

2008年、スクワイアは、ビルトイン・トレモロアーム、ローズウッド指板、白のシングル・プライ・ピックガードの6色ボディ仕上げの中国製バージョンを導入。

以上 英語版 Wikipedia より

これが、今回買った、Squier BULLET w/Tremolo ですね。

「BULLET」はフェンダーの廉価ギターに対する商標登録された歴史ある商品名ということになります。

そして、本家フェンダーには、1980-1983年に「STRAT」の名称を付けた特別モデルがあります。

「STRAT」というのは、ストラトキャスターの略称であったものを個別に商標登録したものだそうです。

Squier にも、「STRAT」の名前を付けたギターがあります。

そこで、「Bullet STRAT」という名前はストラトキャスター風(テレキャスター風ブレットがあったように)のブレットということなんでしょうか。この辺は調べても、どうもよくわかりませんでした。

わが子のように大事にしている、フェンダー '79 ストラトキャスターですが、現在、MIDIギターとなってしまって、サイボーグのような武骨な雰囲気で、なんか可哀想な気がしています。

なんで、そうなのかと考えると、せっかく年代を経ていい色具合になった 3トーン・サンバーストのボディーと、この武骨な黒いGKピックアップ(Roland GK-3)のコントラストが、すごく不釣り合いだからのような気がします。

【送料無料】ROLAND GK-3 ギター用ディバイデッド ピックアップ ローランド ギターシンセサイザ... |

そこで、ストラト君からGKピックアップを解放してあげて、GKピックアップには、しっくりと収まる相手方を探してやることにしました。

そこで、目を付けたのが、これ。

【限定タイムセール】Squier by Fender Bullet w/Tremolo 【限定タイムセール】 |

【増税前のラストチャンス!】~ Squier Bullet Series~Squier by Fender 《スクワイヤーbyフ... |

あのスクワイア (Squier)です。フェンダーの安価ブランドですが、安いといっても、最低ランクのこのブレット(Bullet w/Tremolo)でも、定価は24,150円(税込)します。

それが、送料込みで10,820円ですよ。アウトレットということで、展示などによる「よごれ」や「キズ」があるとのことです。レビューをみると、本当にちゃんと、「キズ」とか「よごれ」があるみたいです。今ある '79 ストラトの惨状からすれば、ちょとのキズぐらい気になりませんし、特に黒(BLK)なら傷も目立ちにくいでしょう。

そこで、この黒(BLK)を狙います。黒なら、武骨なGK-3との相性もいいのではないでしょうか。また、弦から直接音を拾ってMIDI信号変換をするだけですから、本体の音質クオリティーは問いませんし。

ただ、楽器としてのクオリティー(音程や操作性)の最低限は保っていてくれなければ困りますから、この点一応フェンダーが品質を担保してくれているというところに Squier は安心感があります。

楽天ポイントも使えるので、実質6,000円ぐらいで発注しました。これなら、失敗しても惜しくないですから(先日、世田谷で、うまくもない中華料理に10,000円も払ってしまいました。この方がよっぽど損した気がしますね)。

届きました。そっけない箱です。

ちゃんと、フェンダーのロゴが入っているんですね。

ソフトケースに入っています。これだって別に買ったら1,000円ぐらいしますよね。(あとで、Amazonでみたら、1,500円してました。ということは、本体は8,500円ということか。実質5,000円切っちゃいました。なら、おもちゃでもいいや)

久々の新品です。ピックガードやスイッチ類に保護カバーがされています。アウトレットということで、なんか、ガチャポン買うようなドキドキ感があります。

さて、取り出して一見した感じ。これすごくクオリティ―高いですね。本家フェンダーのスタンダード級の作りの感じがします(ちょっと言い過ぎでスタンダード持っている方に失礼でしたね)。

ヘッドストックに変な節とかありません。これ、アウトレットでも当たりの製品でししたね。ヤッタ~~ッ!!

残念ながら、インドネシア製ではなく中国製でした(インドネシア製のほうが出来がいいという噂)。製造は2010年ですね。4年間も、どこにストックされていたのでしょうか。

ローズウッドの指板も木目がきれいです。インレイも本物(白蝶貝)っぽいものがきれいに埋め込まれています。

トレモロはストラトキャスターと同様の6点支持シンクロナイズド・トレモロ。サドルは新型の形状です。

裏蓋は一列に穴が開いているタイプ

中はおなじみの機構。3本スプリングがおもいっきり引っ張ってありました。

付属品はトレモロアームとトラスロッド調整用と弦高調整用レンチ(これがあとで大きさが合わないことが判明)。

さて、どこにもアウトレットの「キズ」らしきものは見当たりません。なんだ、アウトレットというのは単なる在庫処分の名目なのかと思って、明るいところでよ~く見てみると。

ありました。ピックガードにもすこし傷があって、その先のボディーに小さな塗装むらのような1mmほどのキズが。何かとがったものをぶつけたのでしょうか?

このくらい、まったく問題なしですね。

その他、あとで、気が付いたのですが、塗装むらような部分(黒塗装なのに中が少し透けて見える部分がありました。これはちょうどGK-3で隠れてしまいました。)とストック中にほかのギターの溶剤に影響されたような汚れのような曇りが裏面にありました。これも目を凝らさないと分からないようなものですが、車用の水垢とりワックスでこすったらきれいに取れました。したがってまったく問題なしのもうけものでした。

アウトレットの品質はそれぞれ違うようですから、もっと程度の悪いものがあるのかもしれませんが(レビューを見るとサンバーストのシースルー/クリア部分の木目の上に赤いカビのような陥没した点々があったというのがありました。)。結論として6,000円(例え10,000円出したとしても)のギターとしては大当たりですね。

さて、①弦高調整(付属のレンチが角が丸まっていて合いませんでした)②オクターブ調整③トレモロのバネ張力調整を入念に行います。これって、ちゃんとしたもの買うとお店でやってくれるのでしょうか。

その後、目的のGK-3を取り付けました。

予想通り、黒のボディーに溶け込んで、しっくり来ますね。自分の感覚としてはまったく違和感のない外観となりました。ワイアレスシステムでこんなのつけてるミュージシャンいっぱい見ますよね。

【送料無料】【ポイント2倍】SAMSON SW77LM10+RA-77 サムソンペンダント式小型マイクワイヤレス... |

ストックしていた、フェンダーのツイードストラップをつけてあげました。

では、新旧ストラトのお披露目です。’79 ストラトのボディーはホワイト・アッシュ(White Ash、モクセイ科トネリコ属の落葉広葉樹)。すごく重くて4.3㎏あります。これに対して、Squier は、バスウッド (Basswood. シナノキ科の広葉樹)。3.5kgと、だいぶ軽量です。

両方可愛がってあげましょう。

先日、フェンダー 1954 STRATOCASTER(のミニチュア)を購入したのですが、また、悪い「芋ずる式収集癖」がむくむくと頭を擡げてしまいました。

やっぱり、ミニチュア収集するなら、自分の持っているストラトと同じものを持たなきゃということで、ラージヘッドのストラトのミニチュアがないか探してみました。

同じ、メディアファクトリーのシリーズにありました。

※再販※ Fender The Best Collection “1968ストラトキャスター&ブラック・トーレックス・ケ... |

いや~、これも無茶無茶よくできています。

あのジミ・ヘンドリックスが好んで使っていたモデルのミニチュア化みたいです。

あのジミ・ヘンドリックスが好んで使っていたモデルのミニチュア化みたいです。

普通のストラトをレフトハンドで弾くのってかっこいいですね。このときやっぱり、ラージヘッドだと目立ちますね。

ということで、残念ながら所有の3トーンサンバーストのミニチュアはこのシリーズには無いようです。

そこで、更に探索しました。

ありました、F-toys(エフトイズ) フェンダー・ギター・コレクション 。

’70 ストラトキャスター 3トーンサンバースト というのがありました。

いわゆる食玩ですね。

ところが、2007年発売という、もう売っていない、一番古いラインナップです。

そこで、インターネットをググりまくって、やっと中古のものを探し当てました。

いつもお世話になっている「駿河屋」さんで見つけました。

古いものなので、プレミアがついてしまっていて、定価399円のものが、送料込みで1,580円もしてしまいました。うちの相方にばれたら、また、こまごましたものを無駄金だして増やしてと、怒られそうです。

ところが、届いてみて、愕然としました。これもフェンダー公認だそうで、コンセプトはメディアファクトリーのシリーズと同じ(同じ1/8だし、金型は一部流用しているのではないかと思われます)だと思うのですが、さすが食玩!!だいぶクオリティーに差が!!

バリをとらずにそのまま塗装してしまっている部分があります。塗装も艶がなく(クリアーをかけていないようです)、いまいちという感じです。

更に半完成品で組立が必要です。

しょうがないので、自分で手をかけてなんとか、メディアファクトリーのシリーズのクオリティーに近づけたいと思います。

ヘッドはバリをとって(この際塗装が剥げてしまいますが見えにくいところなのでそのままで我慢)整形。

一応特徴的なモダンロゴは細かく印刷されていますが、シリアルNo.やコンターボディーのパテントロゴは省略されています。ストリングガイドの1個が向きがちがっていますが折れそうなので、ご愛嬌ということでそのままにしてあります。弦は溝が浅くてうまくはまらなかったので、瞬間接着剤で接着。

トレモロアーム、ボリュームノブとスイッチは、はめ込み式ですが、バリを慎重に削って、ホワイトの塗装を修正しました。スイッチの根本はシルバー塗装がされていましたが、これを黒に変更して影を表現。

また、ボディーの塗装に指紋が残っていたのと艶がなかったので、コンパウンドで磨いて、そのあとアーマーオールで艶出しをしました。

ネックのスカンクライン(トラスロッドを入れた跡の木目込みあと)やジョイントのプレートなどはよくできていますが、プレートのFロゴは省略されています(時間があったら作っちゃおうかな)。

どうでしょう?結構クオリティーが、399円から1,600円ぐらいまでアップしたでしょうか。ついでに、スケール感出すために、フェンダーのツイードアンプをペーパークラフトで作ってしまいました。本革の取っ手つきです。

こちらは本物。

現在このストラトは、Roland の GKピックアップをつけてMIDIギターにしてしまっていますが、サイボーグのような武骨な雰囲気になって、なんか可哀想な気がしています。

そこで、いま悪巧みを考えていますので、後ほどお披露目したいと思います。

やりました!!希少ビンテージ フェンダー 1954 STRATOCASTER 購入!! オリジナルのフィットケース付です。

す、すみません。

佐村河内氏が乗り移ったのか。嘘をついてしまいました。

購入したのは、これ↓

当店は全商品国内どこでも送料無料!Fender The Best Collection 1954 STRATOCASTER/ フェンダ... |

メディアファクトリーが、2012年11月に発売した、1/8スケールの"Fender The Best Collection"の1つです。

フェンダー社公認だそうで、これが、半端ない品物です。

1/8ということですから、ボディーが3cm×4cmぐらいしかない手のひらサイズです。ところが、ディテールがすごく、そのうえ塗装が素晴らしい。2トーンのサンバーストと木目がリアルに表現されています。

ヘッドにはフェンダーのスパゲティー・ロゴも精密に印刷されています。

残念なのは、ペグの向きがすべてこちらを向いてしまっていることです。普通、巻き上げれば、多少ちぐはぐな向きになるわけで、これを再現したら小技が憎いといったところでしたのに。

弦はナイロン糸(細いテグスみたいです)なのですが、これが逆にリアルに見えます。憎い演出です。

予備の弦は、リアル感を出すために、ビンテージのパッケージを自作しました。

シリーズには、他のコレクションもあるみたいなので、ちょっと食指が動いてしまいます。

地震です大変なことになった。うちの中は茶碗が2つ壊れた(それも不用意に扉をあけたため)だけで済んだ。みっちゃんはいち早くコタツの中に逃げ込んで無事でした。それでも、余震が続いているため不安そうで、出てきません。やっぱり政府がだめだと、ろくなことが起きない。...

3年前の3月11日のブログです。短く「大変なことになった」としか書いてありませんでした。もう3年も経ったんですね。昨日のことのように、その時の状況が目に浮かびます。

その日、夜の仕事だったので、午後4時ごろ早めにバイクで出かけたのですが、すでに歩道を家に向けて歩く人がたくさんいて、異様な雰囲気だったのを覚えています。その後もちろん仕事にはなりませんでした。

帰宅すると、みっちゃんは余震に怯えきって、こたつに籠ったままでした。うちの相方は、5時間ぐらいかけて都心から帰ってきました。その後は、テレビであの津波の映像を呆然として繰り返し見ていたような気がします。

京王線の線路に沿って新宿方面に仙川駅に向かって歩いていくと、つつじヶ丘あたりからすごい坂(滝坂)になっています。その登り切った頂上から西を見ると東京とは思えない山並みが望めます。前にもブログに書いた丹沢の山並みです。

この高台にいたる地形が国分寺崖線と言われるものです。国分寺崖線は立川市から国立市、国分寺市、府中市、小金井市、三鷹市、調布市、狛江市、世田谷区を通って大田区まで続く、延長約25kmに及ぶ、高さ10~20mほどの崖の連なりです。なかでも、国分寺市付近に目立った崖の連なりがあることから、この名が付けられました(財団法人 世田谷トラストまちづくり ホームページより)。オボコちゃんと違ってちゃんと引用を記載するよう心掛けています。

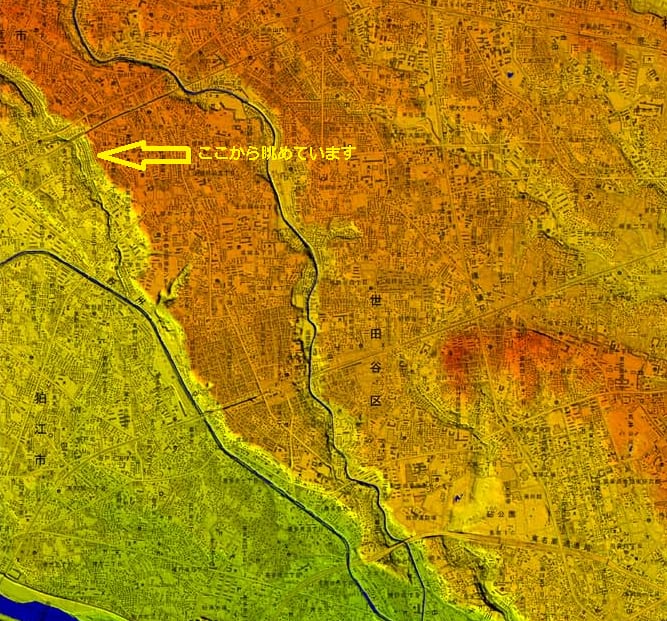

この崖線は、野川近く、川筋とほぼ並行して連なっているため、てっきり野川が作った崖かと思っていたのですが、実は多摩川が武蔵野台地の南側を削ってできた河岸段丘だということです。これは、国土地理院のデジタル標高地形図をみるとはっきり分かります。

「国土地理院ホームページ掲載のデジタル標高地形図画像データ(1:25,000デジタル標高地形図「東京都区部」)を使用」

左下の青いのが多摩川ですから、すごい距離の谷を削ってきたことがわかりますね。

では、多摩川の南岸の崖線はどうかというと、統括した名前が無いようで、東京都が指定した「多摩川南岸崖線斜面林」というのがそれらしきもののようです。

日野市の高幡不動から神奈川県川崎市の夢見ヶ崎公園まで連なる崖線のようで、国分寺崖線は結構なじみがあるのですが、多摩南岸崖線はいつもいっている生田緑地以外あまり、探訪したことがないので、こんどいろいろ訪ねてみたいと思いました。

うちの スバル R1 は、アルカンターラ 仕様なので、ステアリングは、ウレタンではなく革巻きハンドルが標準で装備されています。

色もインパネ・ダッシュボードと統一されていて、非常に上品な高級感あるものなのですが、如何せん握りが細いのです。

前に乗っていたスバル VIVIO ビストロ の革巻きハンドルが、結構太くて感じが良かったので、どうも R1 に乗り変えてから、しっくりこないでいました。

(ビストロの革巻きハンドル)

苦肉の策で、いわゆるハンドルカバーをつけて、太さを調整しようとしていたのですが、今度は太すぎて、よく見かけるヤンキーの姉ちゃんが運転している軽乗用車みたいになってしまいました。

シーエー 極上の手触り!ハンドルカバーSサイズ パンチングステッチ ブラック/レッド H-550/【R... |

そこで、理想の握りと高級感の両立を目指して、「編むエアカーフ」に挑戦することにしました。

更に、既製品をただ巻いても、芸がありませんから、自分なりのイメージに合った完成品を目指します。

1.R1のツートンのステアリングは、イタリアンテイストでいいんですが、アルファロメオのMITOのステアリングを見てしまうと、ちょっと惜しい感じです。

編むエアカーフにも赤/黒はあるのですが、色がちょっと違う感じです。そこで、あえて赤/黒ではなく黒の革巻きに決定。

本革にしか出せない品質、高級感そして風合い【送料無料】【代引無料】編むエアカーフ VA34(... |

みんカラなどで下調べをしたところ、作業には結構みなさん苦労されているようです。ただ、 R1 のウレタンステアリングに問題なく装着されている方がいらっしゃいましたので(R1は直径37cmだそうです)、迷わずSサイズ(36~37.5cm)を注文しました。問題は、太さと革のサイズが合うかです。細いといっても、革が巻いてあるのですから、巻いてみて合わせ目に隙間ができたら、高級感台無しですので。

注文したあとで、心配になって円周を図ってみたら92mmぐらいでした。編むエアカーフのSサイズは、92~98ミリまで対応ということですからドンピシャもしくは、少し革に余裕がでる感じですね。それにしても、この数字から見てもR1の革巻きステアリングは如何に細いかということがわかります。

2.次に、編み方ですが、Youtube のメーカー説明をみると、糸1本でグルグルと編んで(縫って)いくようになっています。

編み込み式ハンドルカバーの編み方

しかし、アルカンターラ仕様のハンドルの縫目をみると、明らかに違う縫い方です。

ベースボール・ステッチというものらしいです。

編むエアカーフ推奨の編み方は、簡易なベースボールステッチのようなのですが、これをやるには目打ち穴が左右半分ずつずれている必要があるようです。ところが、編むエアカーフの目打ち穴は揃って打ってあるので、本当の簡易ベースボールステッチにはならないようです。

このような編み込み作業は、この先経験することもそうないので、正式のベースボールステッチに挑戦することにしました。

Youtubeにベースボール・ステッチを説明している動画ありましたので、これを参考にします。

【革の縫い方っ!9】:『ベースボール・ステッチ-?』 レザークラフト動画<016>

これを実践するためには、商品付属の針1本ではできないようですので、針を買い足す必要があります。

3.更に、ステッチの糸は、商品付属の黒(昔は豪勢に黒・赤・黄の3色付属していたみたいですが)ではなく、インパネの色に合わせることにしました。R1のインパネは赤というより落ち着いたワインレッドですので、これにあった糸を探しました。

揃えた材料がこれ。

レザークラフト用の糸を使うのが一般的のようですが、麻糸はロウ引きをしなければならなかったり、結構面倒です。

これは、釣竿の握り糸というものでナイロンでできています。付属の糸の太さと比べて、もっとも近いもので、かつインパネ・ダッシュボードと色が合っている(エンジだと思います)ものをえらんだら、補修糸の極太というものになりました(近所の釣具屋さんで、これが在庫の最後の1個でした)。あとは、ダイソーで買ったクロスステッチ針。付属のものよりちょっと細めです。

では、作業を開始します。

縫う距離の7倍の糸を通した2本針で、交互にクロスさせながら編んでいきます。

Youtubeのベースボール・ステッチの解説にありますが、どちらの糸を上にクロスさせるか決めて、すべてこの順番で進めれば、目がそろってきれいです。R1 のアルカンターラステアリングも向かって左側の糸が上を通るように編んでありました。今回のエアカーフもこの向きに合わせました。

編み込んでいくうえで、何度も危ない目にあった注意点を列挙します。

1.穴に糸を通して引っ張るとき針を持った手だけで、引っ張ってはいけません。糸が長いため糸が絡んでダマができてしまう可能性大です。反対の手で糸が絡まないように送り出しながら引っ張ります。

2.差す穴を間違えて糸を通しなおすとき、針を逆さに入れて戻そうとすると、既に通っている糸を針で貫通してしまい、糸で糸を縫うことになってしまう可能性大です。こうなったら収拾が付きません。知恵の輪地獄となってしまいます。更に糸の強度も落ちてしまいます。

従って面倒でも糸から針を外して、糸だけ引っ張って間違った穴から抜くようにするのが安全です。

3.最初のうちは、糸が長いので、左右交差して訳が分からなくなることがあります。一目針を通したら、糸を最後まで穴から伸ばし切って、ステアリングからなるべく離れたところに針を刺して(ラムのクッションを針坊主がわりに使いました)置き、左右の糸が分別できるようにしながら交互に編んでいきます。

4.裏側の革に針を通すときは、ステアリングの裏に顔を回して、針の出てくる穴を見ながら差すと確実に通せます。表側から穴を光にすかしてやる方法も試しましたが、穴が確実に開いていないところが多く、この方法では大変時間をロスしてしまいました。

どういうわけか、差す方より、出る方を目で確認した方が人間見当がつきやすいようです。

5.5目ぐらい編んだら、目通し(キリ)のようなもので糸を引っ張りながら、革の合わせ目をぴったりと塞いでいきます。このとき、糸だけを引っ張るのではなく、革も伸ばすように合わせていきます。できればここで最終的に革を合わせてしまったほうがいいです。あとからでは、何度も順繰りに糸を伸ばしていくことになり、作業が重複して時間がかかります。あと、キリは先がするどいですから、糸を傷つけないよう注意する必要があります。

私が使った道具はこれ

先の曲りが絶妙で、先も平たくなっていて糸を傷つけず、力も入り、最高に使いやすかったです。歯の歯石を取るやつです。

さて、ステアリングの上側の半分まで編み込みましたが、試行錯誤の連続でここまで2時間半かかっています。

編むエアカーフの社長(?)さんは、Youtubeで50分でできたといっていましたが、2時間から4時間ぐらいが普通みたいですね。

正統ベースボール・ステッチは手間も倍かかるような感じですので、8時間が目標でしょうか。気が遠くなるような時間ですが、慣れてくると結構楽しい作業です。気が付いたら2時間ぐらいすぐ経ってしまいました。

ステアリングの上半分が完成です。作業開始から4時間かかりました。やっぱり、目標8時間か...。本日はここで終了。

翌日3時間かけて作業終了。結局7時間かかりました。

では、出来具合を!!

あつらえたみたいにぴったりです。92mmのR1でぎちぎちですから、98mmでSサイズ買った人は、相当革を引っ張らないと縫目に隙間が空くことになるのではないでしょうか。汎用品ですから車種によっては、革が余ったり、足りなかったりすることもあるのでしょうか。とにかく スバル R1 アルカンターラ ステアリングについては1分の隙もなくぴったりです。

ステッチの向きが不揃いなところがありますが、あとで多少の修正はききますので、後ほどゆっくりとやろうと思います。

スポークの部分は、そのままでは目打ち穴が残ってしまうので、黒糸でダミーステッチを施しました。これ純正感出すには重要です。

太さも、良い感じになりました。大変な労力(7時間、つまり1日仕事ということですね)がかかりましたが、これは達成感ありますね。

さすが、家庭科だけは「5」を取り続けただけあって自分でも満足の出来栄えです。

セキュリティーアップデートなんですね。

セキュリティーアップデートなんですね。