9月23日24日で、群馬県 藤岡温泉に行ってきました。

関越道を北上し、お昼は藤岡IC を降りたところにある、道の駅 「ららん藤岡」にしました。

道が空いてて、10時半時頃ついてしまいましたので、施設内を見て歩きました。

観覧車やメリーゴーランドまである、大きな施設です。

で、事前の評判が良かった、手打ちそばの「紫葉庵」にしました。

北海道産そば粉「幻のそば」とも言われる希少価値の高い「牡丹」を使用し、自家製粉し、あえて粗挽きに挽く事で口に含んだときの甘み広がる香りに仕上げてあるそうです。

それほどの香りはありませんでしたが、手打ちとは思えない、ツルリとしたのどごしが独特でした。

ここから、10分ぐらいのところの、都市公園「群馬の森」の中に「群馬県立歴史博物館」があるので、見学に行きました。

「群馬の森」は、昭和45年、建設省の「明治百年記念事業」として、国有地「旧東京第二陸軍造兵廠岩鼻製造所」跡地に建設されたとのことです。

中には、県立近代美術館もあり、入り口に本格派のすごい造形の馬のブロンズ像が鎮座していました。

歴史博物館はちっと時期がずれていて、常設展示でした。

ところがこれが、見ごたえのある展示で、石器時代から近代まで、年代を追ってすごいボリュームで展示されています。

群馬県は、石器時代から文化の中心地だったというのを初めて知りました。これは、お隣の国のファンタジーとは違って、考古学や正確な歴史研究に基づいたものです。

古墳群も半端ない数が存在しており、素晴らしい埴輪のコレクションでした。

更に、最近ユネスコの記憶遺産に登録された、「上野三碑(こうずけさんぴ)」と言われる漢字が記された石碑のレプリカが展示されていました。

ユネスコの記憶遺産は、なんと「売春婦の歴史」を記憶遺産に登録するかもしれない動きがあるという、おかしな機構で信用ならないのですが、この碑(多胡碑[たごひ]711年頃(※))は、中国の漢字の手本にまでされる、まさに人類の遺産といわれて当然のものと言えますね。

(※) 710 平城京遷都 711法隆寺完成する 712太安万侶が「古事記」を撰上する

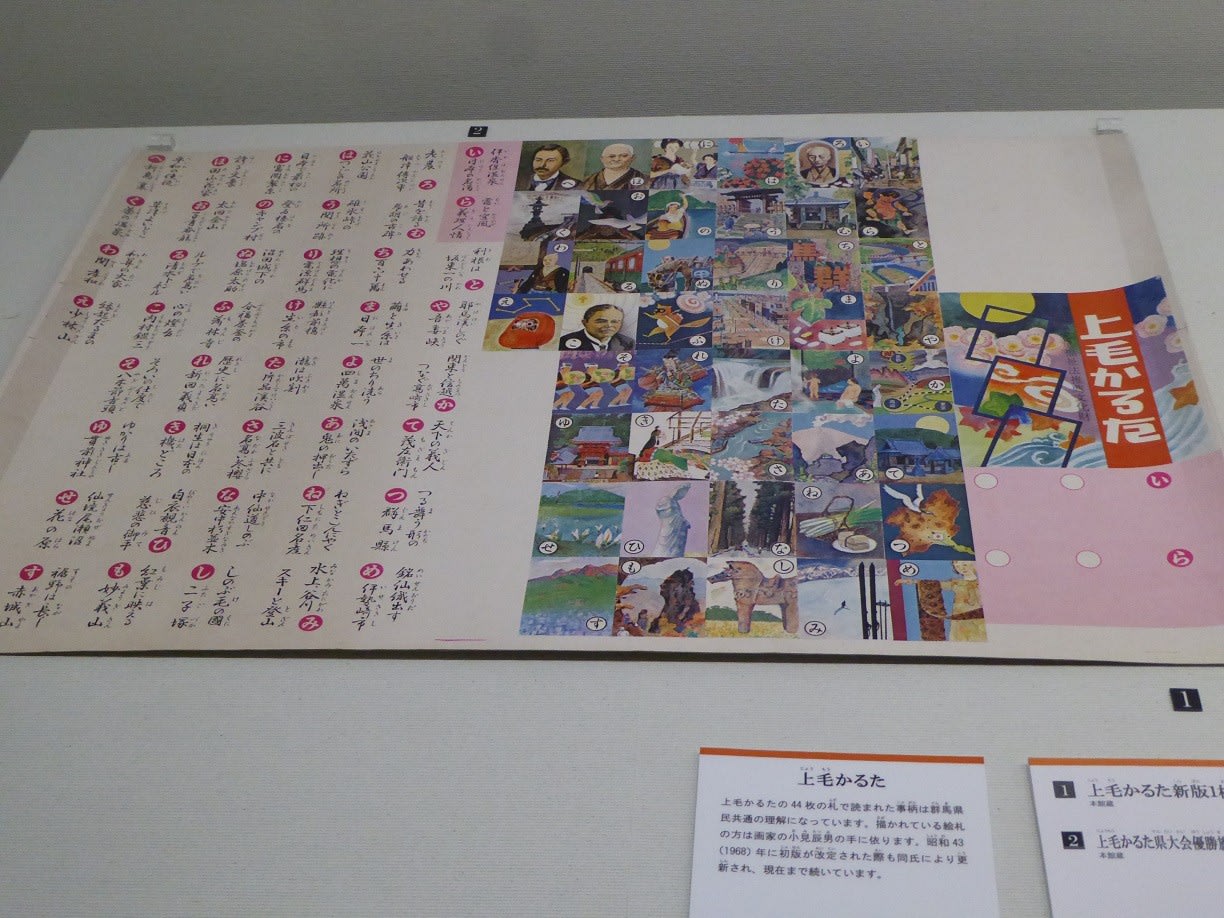

当然、群馬県は教育にも熱心で、群馬県人の常識、有名な「上毛かるた」もありました。

最後は近世の展示で、群馬に工場がある中島飛行機と富士重工業の「疾風」

と、「ラビットスクーター」「スバル360」がありました。スバルR1で乗り付けた甲斐がありました。

さて、今晩の宿へ向かいます。

藤岡ICから1時間ほど、鮎川沿いを登った、すごい山奥にあります。

森の温泉ホテルに到着です。

部屋から、こんな夕景が望めます。

特筆すべきは、pH9.8 のトロトロの温泉。ガサガサの足の裏があっという間にツルツルになりました。

夕飯は、年配好みのあっさりしたもので、良かったです。

そういえば、宿泊客も年配者ばかりでした。

朝飯も和食で、これまたちょうどいい量でした。このところ、ホテルの冷凍食品バイキングに食傷気味だったので、うれかったです。

翌日は、上野スカイブリッジと鍾乳洞の不二洞を狙っっていたのですが、ホテルからの道が狭小(30mぐらいバックしないと退避地がないような道が延々と続きます)で、最短でも1時間半もかかることが判明して、途中から引き返してきました。

県道177号 会場鬼石線(google map より)

県道177号 会場鬼石線(google map より)

ということで、遠くから見たことはあっても、行ったことのない高崎観音へ向かいました。

高崎白衣大観音というのがご本名だそうです。

立派です。

中は9層になっていて、140段の階段を登ります。1936年(昭和11年)、実業家の井上保三郎(仕事でお世話になったこともある、群馬の大企業 井上工業 の創始者)が建立した鉄筋コンクリート製の観音像で、高さ41.8メートル、重さは5,985トン。建立当時は世界最大の観音像だったそうです。

最上階の肩口に見える窓から外が覗けます。

いい造形ですね。

帰りは、寄居のSAで食事をしました。

自衛隊の高機動車に会いました。

アメリカ軍のハマーに似ていますよね。

WikipediaWikiより

WikipediaWikiより

パワードモニター導入しました。

スピーカーは結構持っているのですが、パワードモニターがなく、ちょっと音を出してみたいときに、不便だったので、コンパクトなものを探しました。

第1候補はこれ、

MACKIE マッキー CR3

|

|

廉価なスピーカーの中では、評判がいいみたいなんで、定番感があります。

ただ、1万円を切る価格にはならないのと、Youtube で音を聞いてみると、それほど特筆すべきものでもないような。

Mackie CR3 vs Edifier R1280T || Sound Demo w/ Bass Test

そこで、気になったのが、比較対象にされていた Edifier というメーカーのスピーカー。更に Edifier R1280T と比較されていた Edifier R1010BT という、1万円を切るスピーカーが目に止まりました。

Edifier R1010BT vs Edifier R1280T || Sound Demo

Mackie CR3 と 音が変わらない、difier R1280T と 更に音が変わらない Edifier R1010BT という3段論法で、結局、黄色いコーンがキュートな Edifier R1010BT に決めてしまいました。

|

|

出力24Wは、ちょっと非力な感じですが、筐体に似つかわしくない低音が出ます。

かつ、Bluetooth で鳴らせるという、付加価値がついているのが、アンドバンテージになっています。

こんな感じにつないで、モニターするんですが、驚いたのは、鳴らし始めると、どんどん音が馴染んで良くなる感じがするのがびっくりでした。

Edifier は、日本では聞いたことのないメーカーですが、中国のメーカーです。どうせどこのメーカーも廉価スピーカーは中国製ですから、特に気にすることもないですね。日本では、事務機器販売の(株)プリンストンが販売していて保証も問題ありません。

9月12・13日で、伊豆方面にドライブ行ってきました。

久しぶりの東名高速です。

厚木・小田原道路の小田原料金所を出たところで休憩。このまま、素直に海沿いを走って熱海まで向かえばいいのに、箱根に寄り道しようとしたのが運の尽き。

ナビの地図が古くて、どうも箱根新道の入口が分からないようで、1時間近く同じ道を行ったり来たりさせられてしまいました。

とうとう、現在のナビも年貢の納め時がきたようです。

ということで、旧国道1号(あの箱根駅伝の道です)をナビにさからいつつ登り、箱根峠越えをして、芦ノ湖になんとか到着。

ところが、芦ノ湖は前より更に俗化されて、雰囲気最低でした。

中国人はいなかったのですが、それに代わって、ラテン系の団体が多かったです。

飲食店は日本人など相手にしている様子はなく、看板やメニューも中国語の方が大きく書かれている有様です。

早々にその場を離れました。インバウンド強化とか調子のいいことを言っていますが、日本人観光客が離れてしまっては元も子もないのに....。

見ての通り、中国人や韓国人は、政情や景気が変化すれば、すぐに観光に来なくなるような人たちですから、こんな人たちを相手にしていたら、ひどい目に合うのは目に見えています。対馬がいい例ですね。

早く静かな日本を取り戻してほしいものです。

ということで、お昼は三島の手打ち蕎麦屋 「砂場」さんにしました。

蕎麦もつゆも好みの味で美味しかったです。

ただ、駐車場の場所と造りが運転下手の者にとっては、困難(バックが容易でなく、かつ、ガードレール、縁石、電信柱の3重苦となっている)な感じで、慌てて赤信号のうちに交差点に出ようとして、矢印の縁石の出っ張りに車の腹をすることになってしまいました。乗り上げないでよかったです。

1日目の観光は「柿田川湧水」にしました。

前にも来たことがあったのですが、団体旅行で人に連れられていたんで、よく覚えていませんでした。

柿田川は水量が豊富で素晴らしい景観です。

富士山の伏流水があちこちに湧いています。

忍野八海と同じような、透明度が高く綺麗なブルーです。

もちろん飲料にできます。富士山の恵は素晴らしいですね。世界遺産認定なんてどうでもいいから、日本人が自分で守っていけばいいんですよね。

三島からは、一般道で函南を通って、熱海に向かいます。函南(かんなみ)って、なんか韓国の「江南(カンナム)」を連想させます。

いま話題の韓国の法相「曹国(チョグク)」は、世田谷の成城のような高級住宅地に住んでいながら、貧しい人たちのために社会運動をやってきたという左翼で、「 江南左派」(資本主義の豊かな生活をしながら親北左翼に同調する人々のこと)といわれているそうです。日本で言えば、共産党の不破哲三(津久井の大豪邸に住んでいる)とか、立憲民主の鳩山由紀夫みたいなもんですね。まあ、金に困らないから夢みたいなことが平気で言えるんでしょうね。

と、運転しながら世情を憂いて幻想に迷い込んでいるうちに熱海のホテル、ウオミサキホテルに到着。実はこの時もナビに道を隔てたホテルの裏口に案内されちゃって、熱海の道は一方通行が多くて、正面玄関に回るのにえらい遠回りをさせられてしまいました。ペナルティー2ポイント!!

ホテルの立体駐車場は満車で、歩いて5分ぐらいのところに案内されました。

部屋は、熱海港の目の前です。

熱海発 ⇔ 大島・神津島 のジェット船がでています。ほんとうにジェット機のような音がします。

部屋からホテル街が遠くに見えます。

夜になると百万ドルの夜景(今の人は知らないですよね)が見えます。

で、夕飯はお決まりのバイキング(食べられるものに制限があるので)。金目鯛の煮つけを注文したのですが、冷凍ものかな。

海の朝焼けは幻想的です。

恒例の朝の散歩。親水公園を歩きます。

「秘宝館」と「日本一短いロープウエィ」まだやっていたんですね。

地域猫にも会えました。

熱海は長引く不況と職場団体旅行の減少により、ご多分に漏れず斜陽もようのようです。

で、今日の観光は、平成27年に世界遺産登録された「韮山の反射炉」。この道中でも、むちゃくちゃ細い道をナビされて、ヒヤヒヤしながらの運転でした。ペナルティーポイント3!!

反射炉とは、金属を溶かし大砲などを鋳造するための溶解炉。韮山反射炉は、実際に稼働した反射炉として国内で唯一現存するものだそうです。役目を終えても明治政府が保存を決めたそうです。先見の明があるし、歴史や技術に対する畏敬の念や尊敬心があるんですね。

反射炉とは、内部の溶解室の天井部分が浅いドーム形となっており、そこに炎や熱を「反射」させ、銑鉄(砂鉄や鉄鉱石から作った粗製の鉄)に集中させることで高温を実現する構造の炉。

お恥ずかしい話、太陽熱を反射させるエコな炉なのかなと思っていました。

嘉永6年(1853)のペリー来航により、日本は外国の脅威にさらされ、幕府は江戸内湾への台場築造と並行して、大砲製造のための反射炉の建造を江戸湾海防の実務責任者となった江川英龍に命じます。

ペリー来航以前から反射炉の研究を続けていた英龍でしたが、蘭書の記述のみを頼りに反射炉を建造するのは、非常に困難な事業だったといいます。結局、英龍の後を継いだその子英敏が完成させるという大事業だったそうです。

韮山反射炉では、元治元年(1864)に幕府直営反射炉としての役割を終えるまでに、鉄製18ポンドカノン砲や青銅製野戦砲などの西洋式大砲が鋳造されました。

水力を利用するための用水路も整備されています。

日本人の英知と真摯さ、研究熱心さと技術力の高さが実感できる、素晴らしい遺構でした。

お昼は、三島名物の鰻。

車が駐車できる、「うなよし」さんで。

ホテルのごはんがあまりにもなんだったので、豪勢といっても半身(うな半 2,800円)でしたが(年寄りにはこれで十分)、美味しくいただきました。

わざわざ蕎麦を食べに、久喜市 農協食堂 に行ってきました。

というのも、2017年6月にテレビのアド街で紹介されたために、人が押し寄せ、全く利用ができなくなっていて、残念な思いをしていたのですが、平日だし、そろそろ、ほとぼりも冷めただろうという予想のものと出かけてきたわけです。

11時ちょっと過ぎについたのですが、結構な人手でした。休日でシーズンだったらと思うと、恐ろしい限りです。

いつものメニューを注文したのですが、久しぶりで、感覚がくるっていました。

もりそばの大盛りを注文したら、すごい量でした。

ちょっと、歯ざわりも変わった気がします(そば粉の産地を少しずつ変えているせいかもしれません)。とても食べ切れる量でなかったので、持ち帰り用のパックをお願いしたら、快くビニール袋までいただけました。

目的を達成したので、お目当ての第2順位、隣の農協の直売所で、買い物です。

梨の真っ盛りで、みんな、すごい勢いで買っていました。消費増税を目前にして、日本人はみんな財政的に豊かだなぁ....。

車に戻ったら、スバルR2と揃い踏みでした。

蕎麦を食べただけで帰るのはあまりにも、なんなので、同じ久喜市の鷲宮神社に参拝をします。

京都アニメーションの「らき☆すた」のときは聖地巡礼で賑わっていたそうですが、今は特にキャラクターも置いてないようでした。

鷲宮神社(わしのみやじんじゃ)は、東武伊勢崎線の鷲宮駅のすぐ近く、関東最古の大社と言われているそうです。

さすが由緒のある社で、境内はすごく広く、いろいろな神社が祀られています。

鷲宮神社の周辺にも、お寺や神社がたくさん集まっており、街全体が歴史を感じさせます。

帰りは、東北自動車道、蓮田SAで休憩。

7月に2,5キロ東京寄りに新開設された、できたてのSAです(ナビ表示が通り過ぎてしまったので焦りました)。

平日に関わらず、すごい人出でした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11221e2e.f075ea22.11221e2f.1a29ec98/?me_id=1207052&item_id=10012544&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarks%2Fcabinet%2Fnew3%2Fimgrc0070292333.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmarks%2Fcabinet%2Fnew3%2Fimgrc0070292333.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/119e5c55.b7d345bc.119e5c56.bf0a1600/?me_id=1198039&item_id=10077721&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikebe%2Fcabinet%2Fdigital10%2Fmc_cr3_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikebe%2Fcabinet%2Fdigital10%2Fmc_cr3_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/187938c3.71524fe0.187938c4.ae179a62/?me_id=1356460&item_id=10038405&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhikaritv%2Fcabinet%2Fplala%2F201%2F0050%2F2010050046_k.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhikaritv%2Fcabinet%2Fplala%2F201%2F0050%2F2010050046_k.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)