KORG volca fm を買ったときに、うすうす予感はしていたのですが、やっぱり芋づる式に、volca シリーズに手を出してしまいました。

volca keys です。

KORG volca keys アナログループシンセ

|

先にFM音源の volca を買ってしまったので、シンセサイザーの歴史的には、遡る形になってしまいましたが、アナログシンセサイザーです。

アナログシンセは、本家本元の KORG MS-20 を持っているのですが、なんせ、これを引っ張り出していじくるのは、相当な覚悟(大きい、重い)がいります。

そこで、寝ながらいじれる、volca keys を買ってみました。

初期ロットのパッケージから、現在の共通パッケージに変更になっていました。

ゴールドを基調とした、結構高級感ある作りです。

つまみが多くて、LEDがビカビカする起動ジェスチャーもあります。

更に、「開発過程で自動チューニングの動作を知る必要のためのLEDが綺麗だったから、そのまま残した」という、楽器に無駄なコストをかけるKORGらしい光が中で光っています。

これって、前年(2013年 2月)に発売された、バーチャルアナログシンセの KING KORG のデザインをイメージしている感じがします(誰も言っていないけど)。

volca keys をいじってみて分かったことを、 volca fm と比較していくつか。

1. volca fm は、後発ということもあって、すごく機能を奢ってあるなと言う感じ。アルペジエーター、ワープアクティブステップ、16メモリなど、volca keys にも、欲しかったです。

2. 減算方式のアナログシンセは、なるほど、作りたい音色の予想がつきやすいが、音色の幅が限られてしまう(のこぎり波と矩形波のみ)という特徴がはっきりわかります。特にハイパスフィルターやノイズが搭載されていない volca keys では、如実に差がでます。

改めてFM音源の理論上のすごさが実感できます。

3.これに対して、オシレーターをUNISONにした時の音のぶっとさは、FM音源にはマネのできないところでしょうか。

4.volca fm にはない、DELAY エフェクトが搭載されていることで、アルペジエーターに近い表現も可能で、単調になりがちなアナログの音の幅が広がります。

ということで、volca シリーズを揃えるなら、まずこの2台を買ってみると面白いと思います。

KORG volca fm を velocity 付でコントロールする方法を何とか成功させたのですが、ableton live からこれを実現する方法が分かりませんでした。

回りくどい方法ですが、可能になりましたので、備忘録を兼ねて報告します。

揃えるソフトは、前回のベロシティー(タッチセンス)関連のソフトに加えて、仮想MIDIポートを構築する「loopMIDI」というソフトです。

ダウンロードしてインストール、これを立ち上げ、ポートの追加(左下の「+」をクリック)をすると、ableton live から、loopMIDI portへ、MIDI信号を送れるようになります。

※Input 側の loopMIDI port1 をオフにしておくことを忘れずに(信号がぐるぐるまわりしてしまいます)。

そこで、midiNOTEStoCC.dllを読み込んだsavihostを立ち上げ、Input MIDIport を、loopMIDI に設定してあげます。もちろん Output Port は、volca fm を MIDIでつないである先を指定します。

これで、velocity センス機能つきキーボード→ableton live → loopMIDI → savihost(midiNOTEStoCC.dll) → volca fm という信号の流れが構築できます。

このようにすれば、velocity付きで ableton live から、 volca fm をシーケンスすることが可能となります。

お試しを!!

2016年10月13日(木)発売予定のplaystation vr 。6月18日(土)に予約が開始されました。予想はしていましたが、Amazonや楽天、本家 Playstation Store でも、あっという間に売り切れだったようです。

店舗による販売もヨドバシカメラなど大行列ができて、こちらもあっという間に予約完売という凄まじさ。

©2016 KADOKAWA DWANGO CORPORATION

私みたいに、予約しようかどうしようかなんて迷っている人間は、端から参加資格はないようです。

そこで、まだ持っていない、playstation4 を先に買っておくかなと、楽天を見てみると、中古以外は最安値を付けている店は、どこも売り切れが多い感じでした。

ゲームソフトがゲーム機本体の売り上げを引っぱるという話はよく聞きますが、周辺機器が本体の売り上げを引っぱるというのは、初めてじゃないでしょうか。

まあ、VRのソフトもこれから充実してくるでしょうし、もう少し待ってみるのが得策かも。

volca fm のマニュアルを作って、残された疑問が、velocity 受信です。

volca fm のキーボードには、いわゆるタッチセンス(鍵盤押下げの強弱による、音量の変化=Velocity)の機能がありません。また、MIDIキーボードを接続しても、タッチセンスに対応してくれません。

しかし、いじれるパラメーターには、ちゃんと「key velocity sense」の項目があるのが謎です。

そこで調べてみると、youtube に、これを実現している動画が2本上がっています。

Volca FM Velocity Over MIDI Fix From Retrokits

これは、Retrokits RK-002 という40$もする、MIDIケーブルとソフトが必要なようです。

ところが、こちらは

volca fm velocity response howto

フリーウエアのVSTプラグインだけで、実現すると言っています。

そこで、貧乏人としては、後者の方法に挑戦することにしました。

ソフト(VSTホストアプリケーションとmidiNotesToCC VST)の入手先は、動画の説明に書いてあるとおりです。インストール方法はググればWEBにありますので、各自の環境に合わせてやってください。

VSTなので、ableton Live でいけるかと思って、やってみましたが、だめでした。読み込むのですが、audio プラグインとして認識され、どう扱っていいのかわかりません。Piz MIDI plugin collection のサイトをよくよく見てみるとableton Live は、VST Instruments Only と書いてありますね。

ところが、Instruments として開いても、結局いうことをききませんでした。なんか方法があるみたいですが、諦めました。

そこで、Youtubeの解説にあるように、SAVIHostをホストアプリケーションとしてやってみることに。

しかし、この SAVIHost 全く使い方がわからず、音さえ出ません。悪戦苦闘の末やっと出来ましたので、備忘録代わりに記録しておきます。

1.SAVIHost を起動

どのVSTを使うか聞いてくるので、あらかじめ入手して入れてあるmidiNotesToCC.dll を指定します。

すると、すぐに、VSTが使えるようになります(この画面がableton Liveでは、どうやっても開きません)。

2.「06:Velocity to CC」 を右のスライダーで「41」設定。

3.更に、「14:Thru」を「All」に設定。

ここからが、youtubeの動画には説明がなく、悪戦苦闘して、やっと見つけた肝です。

4.メニューバーの「Plugin」から、「Transformations」を開いて「Channel」をvolca fmのMIDI受信チャンネルに合わせます(デフォルトは「1」)。→「OK」でダイアログを抜けます。

4.メニューバーの「Engine」から、Runにチェックを入れます。

5.メニューバーの「Devices」を開き。「Input Port 1:」と「Outnput Port」に接続している機器を選択して入れます。

これで、volca fm から、音が出るはずで、かつ、MIDIキーボードを弾くたびに、velocity値が表示されるという、すごい隠し機能(スライダーのCCを受け取っているという当たり前といえば当たり前な機能)です。

更に、この velocity付き演奏は、ステップシーケンサーに記録ができることが分かりました。あくまでも、velocityスライダーの動きとして記録されるので、「MOTION SEQUENCE」を「ON」にしておく必要があります。

兎に角、KORG の開発の方は、volca fm 本体では、機能上、コントロールが無理なものでも(他にピッチベンドやモジュレーションホイールの設定など)、DX7にある機能はすべて盛り込もうという、半端のない信念のもとに製作したとしか思えない素晴らしいガジェットです。

但し、 ポルタメント(portamento ) だけは、ダメのようです。システムのバージョンアップで、対応してくれないですかね。

先日、ちょとした遊びごころで購入した、KORG volca fm。

いろいろといじってみると、ただものではないことが分かってきました。

その機能の売りは、KORGのプロモーションそのままなのですが、

1.FM音源の名機(YAMAHA DX7)を完全再現

2.メニュー部から全パラメーターの個別エディット可能

これ、何気なくKORGのサイトには書いてありますけど、

つまり、こんな小さな箱(なんと、偶然かVHSのカセットテープとほぼ同じサイズ)、更に1万円ちょっとのブラックボックスが、3音ポリフォニックながら、DX7の全パラメーターを使って、DX7と同じ方式でFM音源をエディットできるということです。すごいコストパフォーマンスです。

開発者の方の話によると(開発者が語るDX7互換のvolca fm、活用テクニック ~藤本健のDTMステーションより)

「volca sampleと同じCPUであるARMのCortex-M4が入っていて、それでDX7をエミュレーションさせています。やってみるまで、処理能力的にどれだけの発音数が出せるかわからなかったのですが、なんとか6オペレータで3音ポリ、さらにコーラスまで実現することができました。」とのことです。

ところが、FM音源のフルエディットの内容や取扱方法が付属のマニュアルやKORGのサイトには全く書いてありません。

そこで、DX7の本体やマニュアルと volca fm の本体やパラメーター・リスト・カードとを比較して検証しながら、難解と言われるFM音源エディットを使いこなせるよう、マニュアル的なものを自分で作ることにしました。

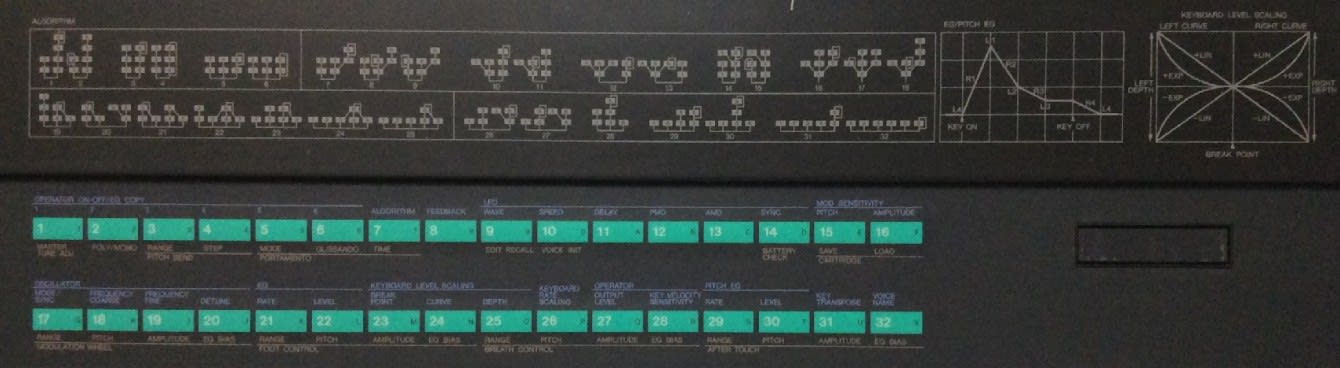

まず、DX7本体のメニュースイッチと volca fm のパラメーター・リスト・カードとの比較を行いました。

エディットできる全パラメーターが完全に一致しています(パラメーター表記や順番、いじくるスイッチなどが異なるので、ちょっと検証するのに戸惑いましたが)。

ポルタメントやモジュレーションホイールについての設定項目がない(当たり前ですが)のを除けば、これYAMAHAのDX7そのものです。

謎なのが、タッチセンス機能がないのにこの項目があることです。

Youtube 情報によると、CCでコントロールすれば、タッチセンスに対応するみたいです。

パラメーターの変更は基本的に

1.EDITボタンを押す

2.OPERATORボタンでエディットしたいオペレータ(1~6 ALL)を選択し

3.PARAMノブでエディットしたいパラメーターを選択し

4. VALUEスライダーで数値を入力

の方法で行います。このことについて、まとまった形では一言もマニュアルに書いてないんですよね。

ただ、volca fm は、「誰でも簡単にFM音源の音作りができるインターフェイスを実現」という、コンセプトがあるため、DX7では、パラメータースイッチに同列に配置されている

1.ALGRTM(ALGORITHM)

2.LFO RATE (LFO SPEED)

3.P.DEPTH (PMD Pich Moduration Depth)

※以上()内はDX7のパネル上の表記

の3つは、EDITメニューのPARAMノブから入力するのではなく、それぞれ別個のノブを操作してパラメーターをいじることになります。

更に、パラメーター・リスト・カードには載っていませんが、パラメーター入力メニューの一番最後には V.NAME(VOCE NAME)をVALUEスライダーとOPERATORボタンを使って入力できるようになっています。

以上の研究成果を1枚のシートにまとめて、簡易マニュアルを作成しました。

お困りの皆さんのために公開したいところですが(本当はKORGに売りつけたいところですが)、著作権上非常に問題がありそうなので、残念ながらサムネイルだけ、チラ見せします。

それぞれのDX7 との対比、パラメーターの意味と相互の関係、volca fm の独自機能などについて、表と図で解説してあります。

配布は致しませんので、独自に研究作成されると、FM音源について非常に勉強になると思いますし、volca fm が更に楽しくなると思います。

現在、何とか veloctiy コントロール の方法を鋭意研究中です。成果が出たら、こちらは報告します。

う~ん。楽しい。

KORG volca FM FM音源シンセサイザー シーケンサー

|

いじればいじるほど、深みにはまりそうな KORG volca fm。

KORG コルグ / volca fm ポリフォニック・デジタル・シンセサイザー 【WEBSHOP】《予約注文/6月下旬〜7月下旬入荷予定》

|

(どこも売り切れみたいですね)

KORG のサイトを見ていると、6月3日に バージョン:1.01→1.02 のシステムアップデートがリリースされているのを発見。

内容は、「プログラムSAVEの手順を変更. FM音源に関するバグ修正、その他バグ修正」ということなので、早速アップデートに挑戦しました。

挑戦と表現したのも、volca シリーズのシステムアップデートは、他にはない独特な方法で行うからです。

なんと、あの昔BASICコンピューターのデータ保存(カセットテープに保存)に使っていた、「ピー、ガー、ピロピロ」という、音声信号によるデータ転送なのです。

確かに、 volca fm には、外部メディアを読み込むスロットや端子(SDカードドライブやUSB端子)がありませんから、この方法しかないのでしょう。

ところが、システムアップデート用のWAVファイルをダウンロードしたPCからオーディオケーブルをつないで、アップデートをトライしてみると、すぐさまエラーになって、アップデートできません。ボリュームを最大にしたり、中くらいにしたりと、試してみましたが結局だめでした。

KORGサイトの注意書きによると、「オーディオ再生機器やオーディオ・プレイヤー・ソフトウェアによってはアップデートに失敗する場合があります。その場合は、別のオーディオ再生機器、オーディオ・プレイヤー・ソフトウェアをご利用ください。」とあるので。

スマホ(ASUS Zenfone 2)で、アップデータを落としてもう一度トライしますが、やっぱり駄目です。

もし中途半端にうまくいって、結局最後までアップデートできないと、システム自体が壊れる可能性があるので、アップデートはあきらめようかと思いました。

しかし、「プログラムSAVEの手順を変更. FM音源に関するバグ修正、その他バグ修正」というのは結構影響のあるアップデートなので(確かにプログラムSAVEはメニューが使いにくい)、知恵を振り絞って再度トライです。

でも、うちにあるPC以外でWAV ファイルが再生できる、オーディオ機器は、iPod touch と ハイレゾウォークマン、あと KORG Sound on Sound しか思い当りません。

PC、スマホ系のオーディオ・プレイヤー・ソフトは再生に癖(イコライザーやクロスフェード設定)がある可能性があるので、同じ KORG の Sound on Sound で、試してみることに。

WAV ファイル を microSD から 一端録音トラックにインポートして、再生させるという、手間のかけようです。

見事に成功です!! ヴァージョンが1.02に書き換えられたことが確認できました。

やっぱり、オーディオ・プレイヤー・ソフト(Windows メディアプレーヤーやスマホの音楽アプリ)が、問題だったようです。

次のアップデートもこの方法で行きたいと思います。

梅雨入りしたのに、昨日あたりから、夏本番の暑さとなっています。

うちのみっちゃんは、薬の所為か、歳の所為か、なかなか夏毛にならないため、熱中症にならないか心配です。

しかし、そこはさすがうちの猫。涼しいところで一日過ごしています。

最近のマイブームは、西川のムアツ布団です。

表面の接地面積が少なく、さっぱりして、涼しいのか、本当に気に入っています。

そこで、みっちゃんの新しい愛称として、「ムアツ猫(コ)」と呼んでいます。

嬉しいにつけ、悲しいにつけ、バキバキと爪とぎをするので、カヴァーがボロボロになっています。

ところで、街ではアジサイが真っ盛りですね。

中仙川遊歩道の白いアジサイ。

そして、深大寺の可愛いガクアジサイなど、目を楽しませてくれます。

うちのアジサイも、今が一番色のきれいな時でしょうか。

そういえば、いつものひとなつこい猫も出てきてくれました。

日向ぼっこしていたのですが、こちらを見つけると、鳴きながら寄ってきてくれました。

最後は、ドテッと、ひっくり返ってしまいました。

可愛いですね。

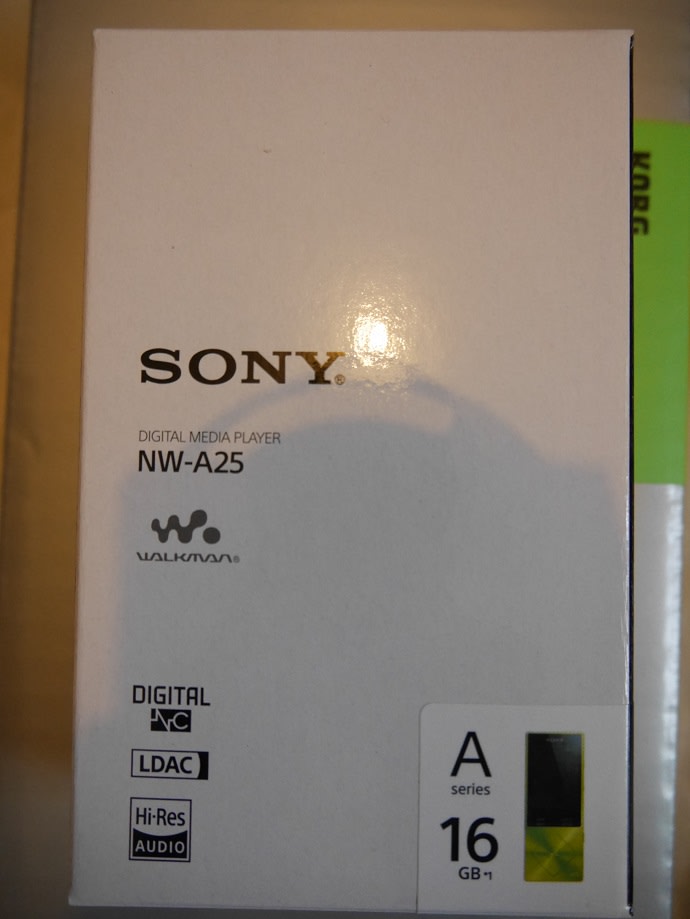

先日、近頃、巷で流行るハイレゾなるものに手を染めて、ハイレゾ対応イヤーフォンを買ってしまったのですが、やっぱり、モバイルPCにオーディオインターフェイスをつないで、そこから音楽を聴くのでは、簡易性も機動性も無く物足りないということで、結局、ハイレゾ対応デジタルオーディオプレーヤーを買うことにしました。

最初iPod touch を考えていたのですが、これをハイレゾに対応させようとすると(きっと次のモデルではハイレゾを狙ってくるような気がしますが)、ポータブルアンプ(通称ポタアン)を同時に購入・携帯しなければならず、

Copyright (c) Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved.

Copyright (c) Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved.

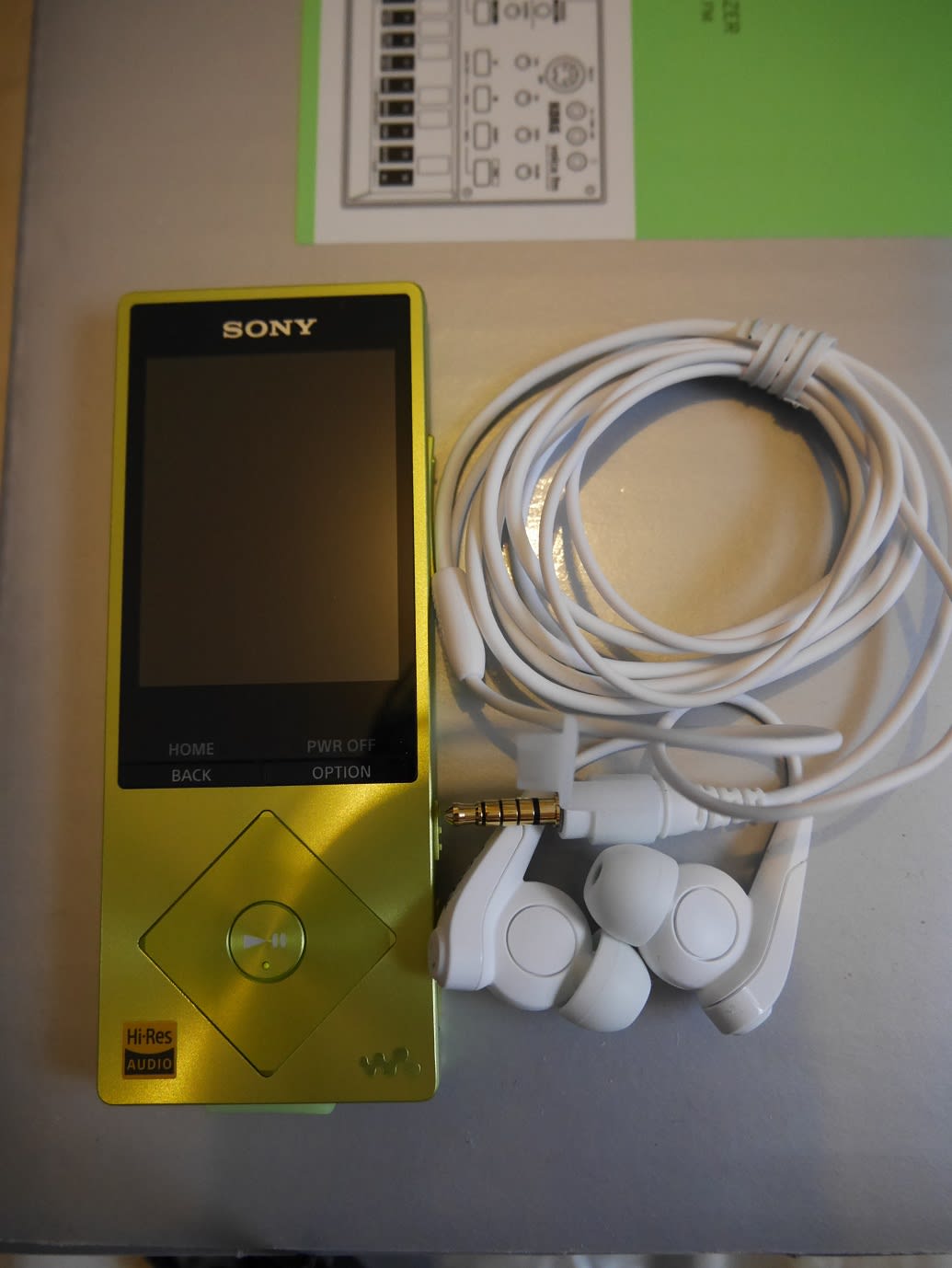

これでは携帯性も経済性も犠牲にしなければならない(両方で300g、ipod touch 20,000円+ポタアン20,000円=40,000円)ということで、この計画は変更し、信頼のメーカー品 SONY ハイレゾウォークマン NW-A25(70g 23,000円) に決定。

【あす楽対象】【送料無料】 ソニー 【ハイレゾ音源対応】ハイレゾポータブルプレーヤー ソニー ウォークマン WALKMAN A20シリーズ 2015年モデル(ライムイエロー/16GB) NW-A25 YM

|

さっそく、ポチッと、ではなく、吉祥寺のヨドバシに出かけて、家にあったギフトカードをかき集めたのと+現金40円で買いました→ヨドバシのおにいさんに笑われてしまいました。

簡易なパッケージです。KORGといい、こういうのが流行ですかね。

定価で考えてみると、NW-A25 24,000円+EHP-CH3000GN 15,000円=39,000円と、結構贅沢なガジェットですね。奇しくもipod touch+ポタアンとほぼ同じ価格になってしまいました。

ハイレゾイヤーホンを持っていない、もしくは、別に購入しないということなら、ノイズキャンセリング機能付きハイレゾイヤーフォン付属の NW-A25HN(26,000円ぐらい)という選択肢もあるようです。

ソニー NW-A25HN-Y(ライムイエロー) ウォークマンAシリーズ 16GB

|

さっそく、みいちゃんに検査してもらったら、フレーメン反応になってしまいました。

何か、へんな匂いでもしたのでしょうか。

ボディーカラーと同色のイヤーフォンが付くのかと思ったら、違いました。安物感満載のイヤーフォン同梱です。あと3,000円だせば買える NW-A25HN のお得感満載ですね。

先にイヤーフォン買ったの失敗だったかも。

そこで、早速、WEBから落としたハイレゾ音源、それとCDからリッピングして、24bit/96kHzにアップコンバートした疑似ハイレゾ音源を入れて(ipodと違ってファイルを単にコピーするだけでいいので簡単です。iTuneのあの訳の分からない管理方法は何ですかね)聞いてみます。

結論。

はっきり言ってすごいです。携帯オーディープレーヤーなんて分類に収めて置けない、全く次元の違う音がします。

完全な無音の中から、急に立ち上がり、どこまでも伸びて行く音と、それぞれの楽器の定位感は、異次元体験です(ハイレゾイヤーフォン EHP-CH3000GN は、性能が良すぎて、スマホなどのアンプのノイズまで聞かせてしまいますので、ちょっと心配だったのですが、さすがSONYのアンプ)。

また、リッピングしてアップコンバートしたCDの音はMP3の音になれた耳には、こんないい音がしていたのかと、別の曲でも聞いているような錯覚を与えます。

韓国製や中国製の安かろう悪かろうの製品にやられてしまった SONY ですが、これからは、4Kとハイレゾを基軸に製品展開していくようです。頑張ってもらいたいです。

実は、10月に、PlayStation4 +PlayStation VR が発売されるようで、こりゃ、無駄なものをまた買ってしまいそうな危ない予感が今からしています。

5日午前、気象庁は「関東甲信地方が梅雨入りしたと見られる」と発表。

去年が6月8日でしたから、3日ばかり早いんですね。

でも、午後から凄く いい天気で、「ほんとかなぁ」という感じです。

で、みっちゃんは、相も変わらずビニールをなめています。

なにが、そんなに美味しいのでしょうか。

早くに親から離された猫は、ビニールの感触が好きだそうです。

人間もそうだけど、猫も、いつまでたっても親との関係の影響が残っているのですね。