結構予定が狂った1日目に引き続き、土浦市の旅行 の2日目。

たびたびお世話になる「湖北ホテル」。この朝はマイナス3℃まで冷え込んだらしい。

恒例の朝の散歩に出ると、風もなく結構暖かい。田舎の家の方が差すように寒いのは気のせいか?

遠くに茨城県人の心のふるさと?筑波山が見えます。

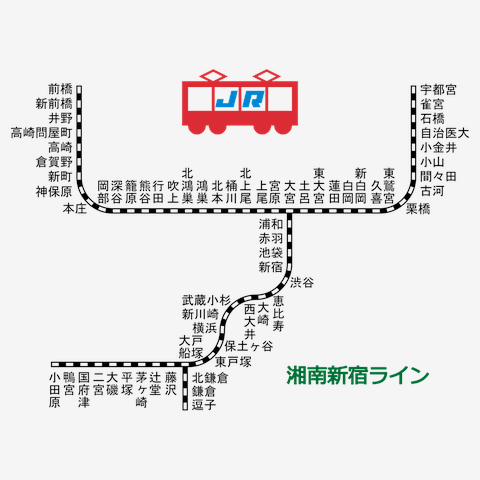

JR土浦駅の車両基地が近くにあるのでそこへ向かいます。

さすがに蓮田がガチガチに凍っていました。

すると、見たことも無い多量のオオバンに遭遇。これ石垣じゃないです。

ブクブクと蓮田に空気を送り込んでいるところに、オオバンとホシハジロが集まっていました。

図鑑 ホシハジロ

ホシハジロは、1~2メートルぐらいの深さまで水にもぐっていき、水草やその根っこなどをついばみ、水面にあがってきてからもぐもぐと食べる。 オオバンと同じような生態ですから、仲良く同じところにいるのも頷けます。

車両基地が近づくと、ヤード用の照明塔が見えます。

これ意識して作ったわけではないけれど、Nゲージ用に制作したLED組み込み照明にそっくりでびっくりしました。天からの啓示があって、イメージが湧いたのでしょうか?

↓これ

ついでに、みっちゃんの可愛い写真を見つけたので貼っておきます。

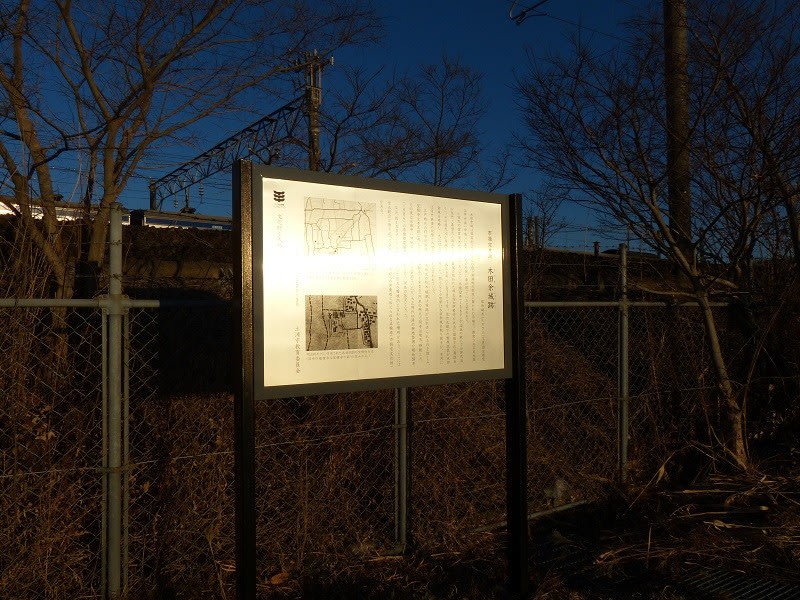

これも散歩の目的だった、木田余(きだまり)城跡の銘板がありました。古くは近くの台地の上にあったが、戦国期には今の低地(字中城)に掘割を造って水城として移したといわれる。確かに平坦なところにある。

城跡の場所は、この立ち入り禁止の軌道敷内にあるようです。確認できませんでした。

跨線橋からみた車両基地。残念ながら貨物や機関車はありませんでした。

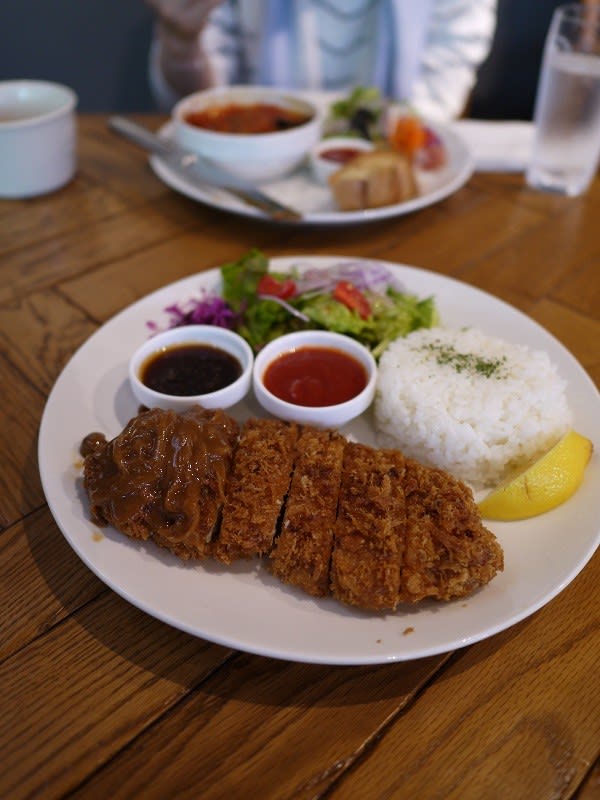

散歩から帰って朝食。さすがに物価高に勝てず、ハーフバイキングになってしまいました。値段も1,000円から1,200円に値上げされるそうです。白魚や煮物、温泉卵などがメニューからなくなったのが残念です。

さて、チェックアウトして出発です。まずは、野菜を買い込みます。石岡市にあるJA農産物直売所「大地のめぐみ」 朝から続々と人が詰めかけていました。

それもそのはず、安くていいものが置いてあります。

しこたま野菜を仕入れて、次の目的地。

タカノフーズの水戸本社工場内にある「納豆博物館」。

直売店もあります。

納豆の歴史をわかりやすく学ぶことができる展示室。残念ながら工場見学は中止されていましたが、紹介ビデオで概要は学べました。

始めて知って驚いたのが、蒸した大豆に納豆菌を振りかけたあと、発泡スチロールのパックに、たれとからしの袋を入れて、それから40℃前後の発酵室で発酵させていることでした。

笑ったのが、出刃納豆の作り方。蒸した豆をワラビシで包んだムシロでくるみ、出刃包丁を刺して釜の上に吊るして作り、包丁が汗をかいたら発酵が進んだ証拠で、おいしい納豆の出来た印だそうです。

性懲りもなく顔出し記念撮影。明らかに子ども用で、腰が痛くなりました。

売店の方、従業員(白い作業服を着ている)の方がすごく愛想が良くて、感じが良かったです。

戦利品はこれ。

次は茨城空港。

駐車場についたら、さっそく自衛隊の戦闘機が訓練中でした。

F-16かと思ったら(プラモ持っているのですぐ分かる)、国産の F-2 のようです。

F-1の後継となる支援戦闘機として、アメリカのF-16をベースに改良および各部大型化を加えて開発(Mitsubishi)された機体というから似てるわけです。

ホバリングして微動だにしない、 Mitsubishi UH-60J

地上には RF-4EJ戦術偵察機およびF-4EJ改 要撃戦闘機の2機が展示されています。

ベトナム戦争で投入された F4ファントムですね。

それにしても、実物はでかい!!

展望デッキ前のフリースペースで昼食にしました。さっき寄った「大地のめぐみ」で買ったおにぎり。おかず付きで350円。

なんだか昨日のことで、飲食店に寄るのが馬鹿々々しくなっておにぎりにしました。でも、このおにぎりも、お米の炊き具合がめっちゃ硬い。茨城県人は固いご飯が好きなのでしょうか?

食べている間にも自衛隊のジェット機が目の前を横切ります。1日国内線は3便しか無いそうで、自衛隊の飛行機しか見えないのは当然ですね。

U-125A 救難捜索機 英国のBAe125-800型ビジネスジェット機の一部を航空自衛隊の捜索任務用に改修した機体

ここでも性懲りもなく、パネルを使った記念撮影。

茨城の大洗といったら、「ガルパン」ですね。微妙に横が切れているところが、カメラの素人っぽい。

さて、次の目的地へ。その間にも飛行訓練が繰り返されていました。

百里基地の「雄飛園」へ。

百里基地正門横にある展示スペース。F-4戦闘機など空自使用機の実機8機と各種記念碑等が展示されている。

F-104 ですね。ゴジラ映画にも良く登場していたような。1964/09/30 航空自衛隊へ引渡だそうです。 今の戦闘機に比べるとミサイルみたいです。

懐かしいフォルムの機体ばかりです。

何気に自衛隊の隊員さんがくっついてきて、変なところに侵入しないように見張っています。ご苦労様です。

ノースアメリカンF-86F-40 愛称「セイバー」って言っていた。これもゴジラによく登場していたような。

朝鮮戦争でミグ戦闘機とジェット機同士の初の空中戦をやったのですよね。

特攻隊の記念碑もあります。百里原海軍航空隊から97名の隊員が出動したそうです。

最後のエリアは、練習機とファントム戦闘機。

VADS-I改 対空機関砲システム も展示されていました。

自動で追尾・銃撃するシステム。ロボコップで人間を打っちゃうやつですね。

駐車場に何気に銃座がついている 小松製作所が作っている軽装甲機動車が置いてありました。これ家に持ってきたらでかいんだろうな。

最後は、空のえき 「そ・ら・ら」に寄りましたが、すごくさびれてました。

空港自体も鳴り物入りで開港したような気がしますが、一日三便ではねぇ。見学者向けのアトラクション広場って感じですかね。

以上、天気に恵まれて楽しい旅行でした。