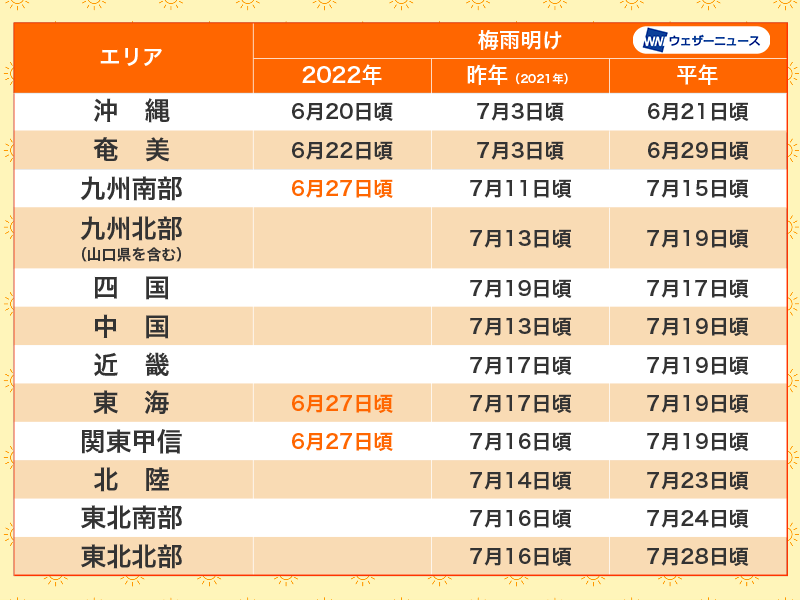

朝からガンガンです。梅雨明けも囁かれているようです。米の生育が心配です。肥料不足と生育不足のダブルパンチにならないといいのですが....。

キッシンジャー(岸田アホ総理)は、かっこつけてウクライナなんかの支援している場合じゃないでしょう。あっ、アホには一生分からないか。残念!!

参院選も本番ですね。「くつざわ」さんのポスター貼られていないなと思っていたのですが、ようやく貼られだしたようです。

泡沫候補扱いですが、言っていることはまともで、参政党ともども、頑張ってほしいものです。

それにひきかえ山本太郎の怪しい顔。カンフー映画の悪党役で見たような気がします。たしかに「コイツ」っていう感じの悪党面です。

蓮舫にいたってはなんですか「R」って。なんかの宗教ですか?中国共産党崇拝教でしょうか?

こんな奴らが票を集めてしまうのですから、東京都民の民度の低さが窺えます。

野川で子育て中のカルガモ発見!!

横で見物していた人が、コガモが7ついたのに5つになってしまったって言っていました。自然界は厳しいですね。元気に育ってほしいものです。

旧野川遊歩道で第一第二野良猫発見!!

ばてていますね。野良猫には厳しい季節がやってきました。

早めに引き上げた帰り路は、更に太陽がガンガンに照り付けてきていました。

性懲りもなく、またエレキギターを買ってしまいました。

今回、前回購入の 「Epiphone LIMITED MODEL SG-Special-I」 との購入間隔(4月23日)がたいして離れていない異常な事態となりました。う~ん、何故なんだろう。ストレスかな?

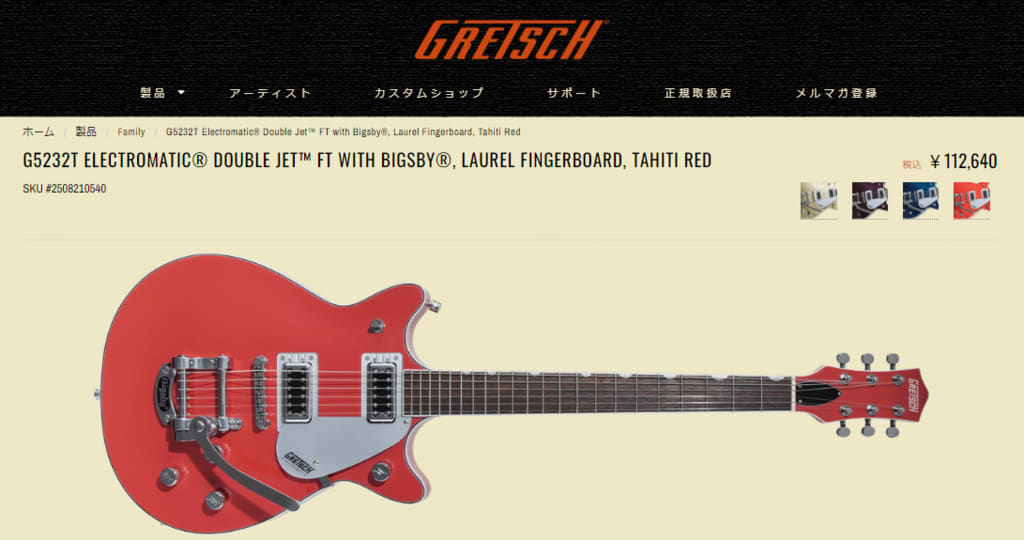

ところで、今回ゲットしたのは、前から狙っていた Gretsch です。

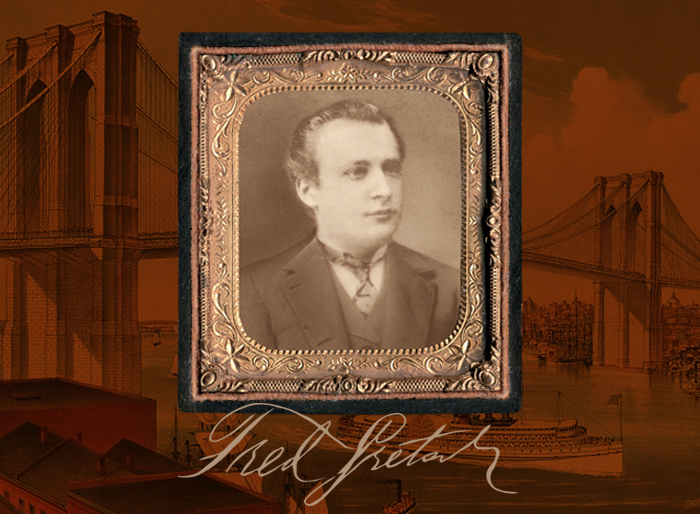

グレッチ( Gretsch)は、ドイツからのアメリカへの移民であるフレデリック・グレッチ(Frederick Gretsch)が、1883年にニューヨーク・ブルックリンで創業。当初はバンジョー、タンブリン、ドラムなどを扱っていたそうな。

1950年代なかごろにグレッチはその全盛期を迎え、「6120」および「ホワイト・ファルコン」に代表されるエレクトリックギターがヒット。

「6120」

「ホワイト・ファルコン」

チェット・アトキンスを始め、カントリーやロカビリーのギタリストがグレッチのギターを使用し、グレッチはギター業界においてギブソン、フェンダー、リッケンバッカー等と並ぶ地位を獲得。

ところが、1960年代後半以降、ギブソンとフェンダーがエレクトリックギター市場で人気を二分するようになり、グレッチは次第に経営不振に。

1980年にグレッチを買収したピアノメーカーのボールドウィンが、ついにグレッチのギター製造を中止する事態に。

しかし1980年代に入り、ストレイ・キャッツのブライアン・セッツァーがグレッチのギターを使用したため、グレッチへの再評価が高まったとのこと。ステルスマーケットかな?

1989年からは新たにリイシュー・モデルを中心としたラインナップで製造を再開。グレッチのハイエンドギターは日本の寺田楽器で主に作られていたそうです。

2003年にはギター部門がフェンダーの傘下に入り(いまでも保証はFenderが行っています)、高級モデルはミリ規格からインチ規格になり、フジゲンや、アメリカのフェンダー・カスタム・ショップで作られるようになった。

また1995年頃よりエレクトロマチック(Electromatic)という廉価版ブランドが誕生。

エレクトロマティックのホローボディモデルは韓国製(残念!! 品質はいいそうです。でもねぇ....)。

ソリッドボディの「Jet」は中国製と住み分けがされているようです。また、2016年から発売された、これも 廉価版 Streamliner はインドネシアで製造されています。

ということで、今回購入したのは Crafted in China の「G5232T Electromatic Double Jet FT with Bigsby 」です。

|

|

シリアル番号で調べてみると、中国製といっても、台湾の Yako Musical Instruments(Fender の Squier やバーニー、フェルナンデス等のギターを生産している工場)の中国工場が、2021年8月に製造した物ということが分かりました。

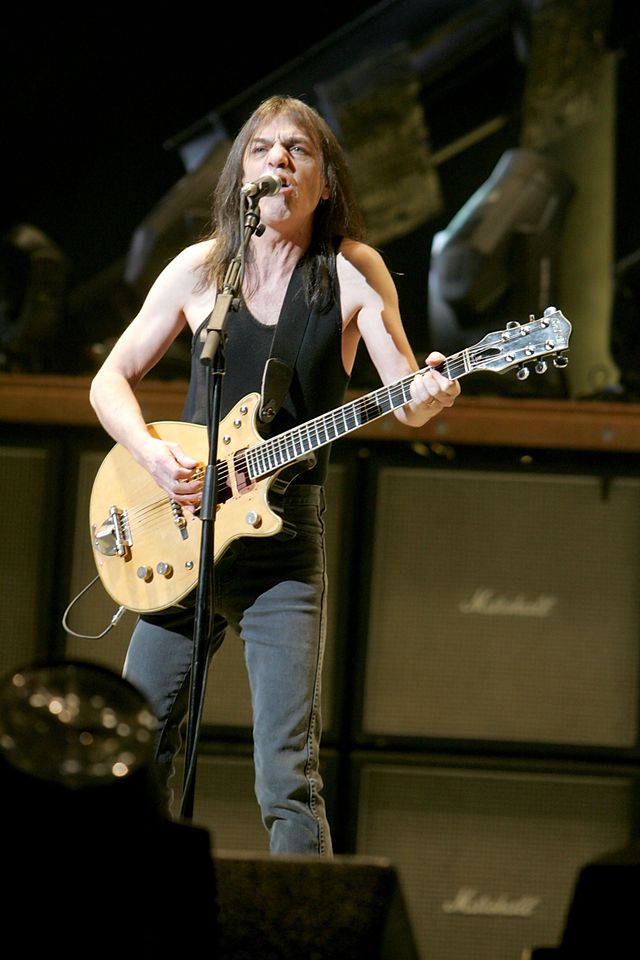

なんで、Gretsch が欲しかったのかというと、AC/DC の マルコム・ヤングが Gretsch のダブルカッタウェイの「Jet」を愛用していて、これが無茶無茶かっこいいのです。

|

|

AC/DC - Thunderstruck (Official Video)

そういえば、Beatles のジョージ・ハリスン も Gretsch でしたね。

「G5232T Electromatic Double Jet FT with Bigsby 」のカラーは 「Tahiti Red」

オレンジ色を想像していたのですが、思ったより、けっこうピンク色でした。

スペックは

BODY

BUILD: Solid Body

BODY FINISH :Gloss

BODY SHAPE: Jet™

BODY MATERIAL: Mahogany

BRACING: Chambered

BODY BINDING: Aged White with B/W Purfling

BODY BACK: Mahogany

BODY TOP: Arched Maple

BODY DEPTH: 1.75" (44.45 mm)

MISCELLANEOUS

STRINGS: Nickel Plated Steel (.010-.046 Gauges)

STRAP BUTTONS: Knurled Strap Retainer Knobs

HARDWARE

BRIDGE: Anchored Adjusto-Matic™

HARDWARE FINISH: Chrome

TAILPIECE: Bigsby®-Licensed B50 Vibrato

TUNING MACHINES: Die-Cast

PICKGUARD: Silver Plexi with Black Gretsch® and Electromatic® Logos

CONTROL KNOBS: G-Arrow

ELECTRONICS

BRIDGE PICKUP: Black Top Filter'Tron™

NECK PICKUP: Black Top Filter'Tron™

CONTROLS: Volume 1. (Neck Pickup), Volume 2. (Bridge Pickup), Master Volume with Treble Bleed, Master Tone

PICKUP SWITCHING: 3-Position Toggle: Position 1. Bridge Pickup, Position 2. Bridge And Neck Pickups, Position 3. Neck Pickup

PICKUP CONFIGURATION Filter'Tron™ / Filter'Tron™

まず、ボディ形状表記の 「Solid Body」 ですが、1953年にグレッチ初の「ソリッドボディ」として発表された「Duo Jet」。当時最先端のテクノロジーであった航空機にあやかり「デュオ・ジェット」と名付けられたそうです。

発表当時から「ソリッドボディ」とされていたデュオジェトのボディは、グレッチのホロウボディに対する頑固なこだわりがあったためか、実際には内部をくり抜いた「セミホロウ構造」でした。軽量でよく鳴り、当時の音楽にマッチしたことから、大いに売れたそうです。

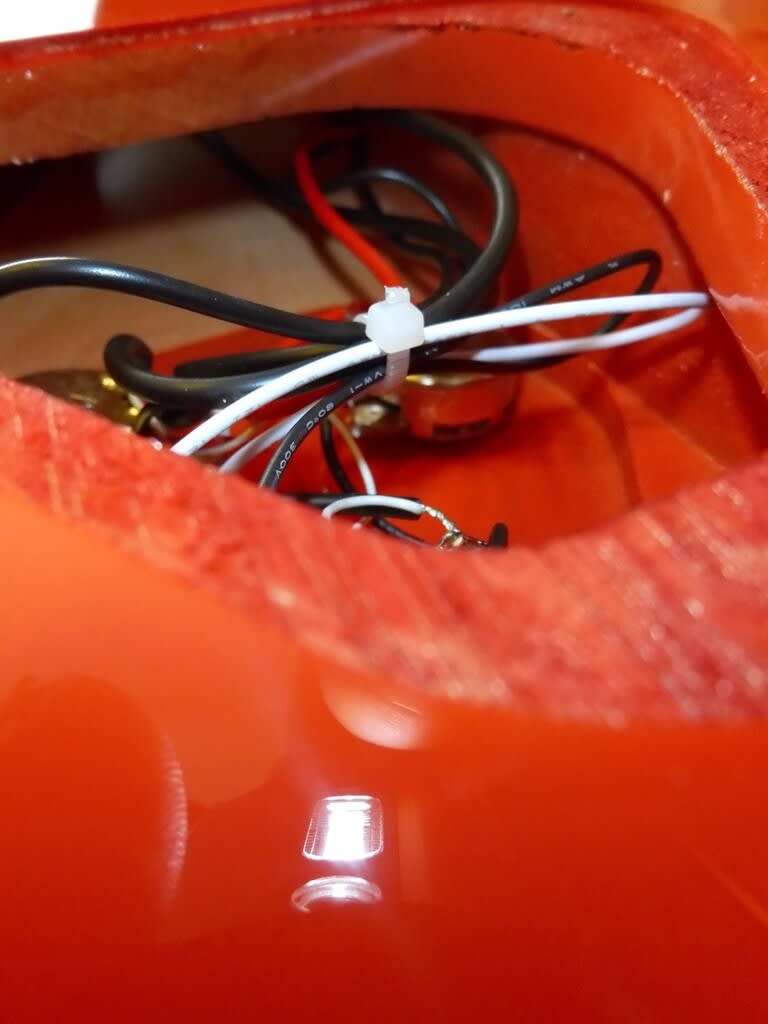

そこで、Electromatic シリーズの 「Double Jet」も、この伝統を受け継ぎ、くり抜かれた Chambered Body 構造になっています。

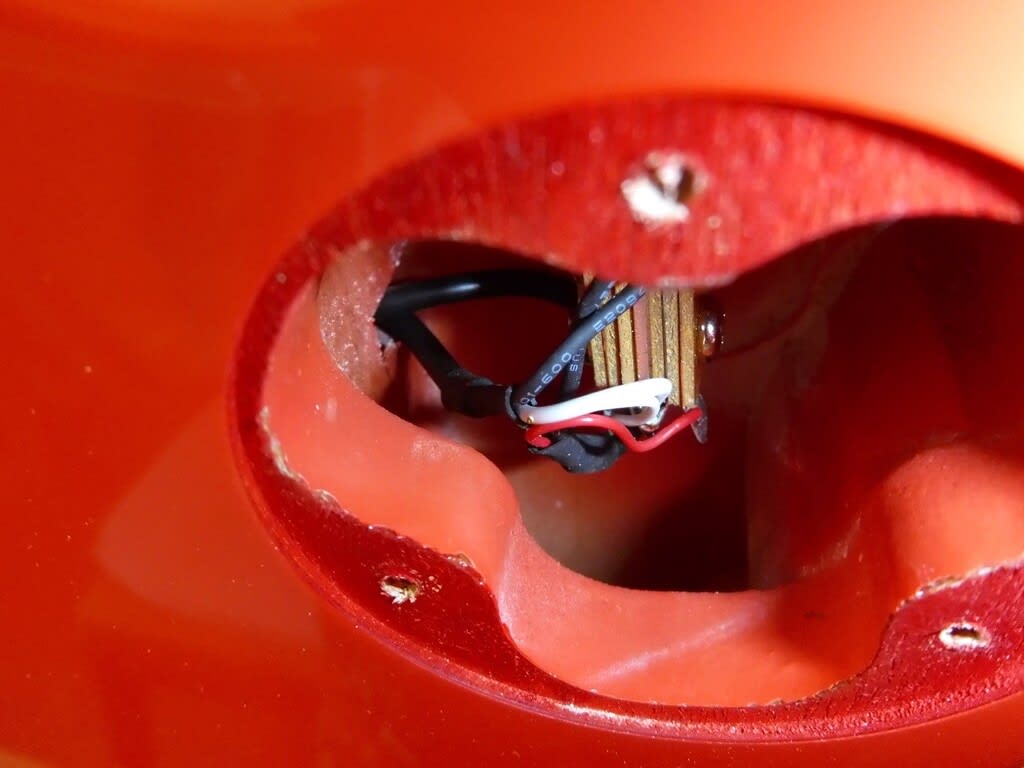

外からは見えないので、裏パネルを外して覗いてみました。

確かに、セットネックからブリッジにかけてのボディセンター部分を除いては、大きくくり抜かれています。

これは、ボディ上部も同じです。

これだけ空洞があれば、ギターの鳴りには影響すると思います。

ボディはマホガニーで、アーチのついたメープルが貼ってあります。

Knurled Strap Retainer Knobs:ストラップピンが変わっていて、ネジを回してつけ外しができるようになっているのも、Gretsch の特徴だそうです。

ブリッジは、 Anchored Adjusto-Matic™

Gretsch の伝統的な方式である「Secured(シキュード)」~木製のブリッジベースをボディトップに固定する~のチューニングの甘さを解消するために、アンカーをボディに打ち込んであるギブソンのTOMと同じような構造。

ブリッジは、Gretsch の外見上の大きな特徴である「Bigsby®-Licensed B50 Vibrato」 Bigsby の Lightning Series I の B50がついています。

Licensed というところがミソで、Bigsby 本家ではなく、社外 でライセンス生産された、ダイキャストアルミニウム製の本体とステンレス鋼のアームが付けられています(でも、これだけでも1万円します)。

フェンダーのシンクロナイズド・トレモロは、アームダウンするとサドルが連動して上がるため、弦高も上がり、アームアップすると弦高は下がってフレットに接してしまうこともあるようです。

いっぽうビグスビーは、弦を送り出したり引っ張ったりしてピッチを変化させるためアームを操作していてもサドルが動くことはなく、弦高が変化しないという特徴があります。また、この構造のため、「ピッチの可変域が狭い」代わりに、大変柔らかい感触の、美しいビブラートをかけることができるという利点があります。

さて、特異な機能満載のため長くなってきましたが、一番重要なピックアップに話がやっと回ってきました。

BRIDGE も NECK も 「 Black Top Filter'Tron™」が付いています。

フィルタートロンは、1958年以来定番化した、グレッチのオリジナルハムバッカー。

フィルタートロンの「1959年6月30日特許取得」は、ギブソンのハムバッカー(セス・ラバー氏発明。1959年7月28日特許取得)に先行しており、その意味で「世界初のハムバッカー」と言われているそうです。

「シングルコイルに内在する60サイクルのハムノイズ」に悩むチェット・アトキンス氏のために、レイ・バッツ氏(ギター/アンプショップ「レイ・バッツ・ミュージック(Ray Butts ‘Music)」の経営者)が発明しました。

「相反するシングルコイルを直列につなぐ」という開発コンセプトはギブソンと同じでしたが、コイルの寸法や巻き数、磁石の大きさなどの違いから、ギブソンは高出力で太く甘いサウンドに対して、フィルタートロンは抑えめな出力で、澄んだサウンドというように個性は大きく違っています。

特に「Gretsch Electromatic」シリーズでは、ピックアップの上面を黒にした「ブラックトップ・フィルタートロン」が使用されています。

Filter'Tronピックアップは通常3kから5kのDCR(DC抵抗)であり、これは非常に低い(通常のハムバッカーは16k)ものとなっています。そこで、これらのピックアップから最高のトーンを引き出すには、ピックアップを弦の非常に近くに配置する必要がでてきます。

そうすることで、クリアで薄く、明るいサウンドの世界を最大限に活用できるということです。

最後にボリュームコントロールですが、マスターボリュームに「Master Volume with Treble Bleed」が付いています。

ボリュームポットを絞ると、ピックアップの信号出力と直列に抵抗が追加されることになる。この抵抗は、ケーブル容量と組み合わされて、ピックアップ自体がローパスフィルターを形成し、より低い周波数を通過させるが、より高い周波数の一部をブロックする。このため音を絞ると高音が失われるという現象が生じることになります。

この問題を修正するために、「Treble Bleed Circuits」を組み込むことが有効です(あとで組み込むプレーヤーが多いようです)。これには、単一のコンデンサー、またはコンデンサーと小さな抵抗の組み合わせのいずれかのサーキットをつくることになります。

ボリュームポットの端子と並列に配線されたコンデンサは、ボリュームが減少したときに高周波を通過させる。更にコンデンサと直列または並列に抵抗を配線すると、音量を下げると信号が明るくなりすぎたり、小さくなりすぎる可能性を制御できることになります。

G5232T は、覗いた限りグリーンのフィルムコンデンサ(100V 682J 0.0068µf)と抵抗がつけられていました。

さて、一番重要な音の方はこちらで、

Электрогитара GRETSCH GUITARS Double Jet FT c Bigsby G5232T EMTC

新色が発売されましたね。旧色は底値の在庫処分だと思いますので、買うなら今です。

|

|

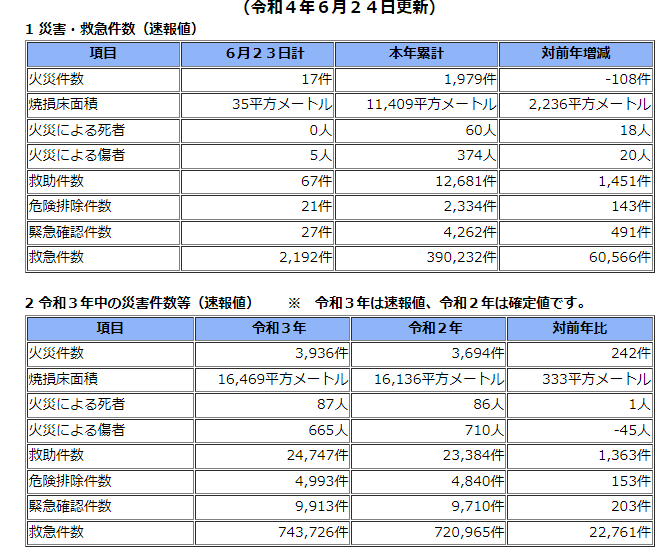

散歩から帰ってくると、救急車が停まっていました。

救急車の出動は、このごろ日常茶飯事なので、またか、と思ったのですが、

警察まで来ていました。

事件性があったのですかね。

とにかく、土日などは1日中、救急車のサイレンが鳴りっぱなしの時が多いです。

東京都の広報を見てみると、半年で前年の15%増しぐらいの数字ですが、そんなはずないですよ。武漢肺炎前は調布消防署つつじが丘出張所あたり、1日2~3回ぐらいだと思っていたのですが、この頃は2~3時間おきに一回。つまり1日に8件はくだらない出動回数だと思うのですが。

この統計数字も怪しい.....。なんたって、ワクチン接種日不明者を未接種者に参入するような国ですから。

また、秩父に来てしまいました。

今回は前回と違って、天気が良くて、むっちゃ暑かったです。

大野原の街からは、どこからでも秩父セメントの工場がランドマークのように見えます。

今回はお昼を、140号(秩父往還)沿い、ちょうど秩父鉄道の大野原と秩父の中間にある、「ちちぶ屋」さんでお昼にしました。

秩父名物「くるみ蕎麦」と「もり蕎麦」をいただきました。冷たくて、熱を帯びた体にしみわたりました。

いつもの散歩道。中嶋神社の前を通りかかると

「夏越の大祓い(なごしのおおはらえ)」という神事が催されているようです。

6月末から日本各地の神社で行なわれる除災行事で、『茅の輪(ちのわ)』という茅(かや)でできた大きな輪をくぐることで、今年前半の自らの心身の穢れ(けがれ)や罪を祓い清め、この後の半年の健康と厄除けを祈願する神事だそうです。

コロナ、コロナと日本人がバカ騒ぎして犯した穢れを払うにはちょうどいい神事ですね。

コロナ騒ぎをを煽って金もうけした奴は必ず地獄に落ちますから、そいつらは、今更お祓いしてももう遅いけれどもね。

第一野良猫発見!!

家猫なのか人を怖がりません。

中仙川遊歩道で第2野良猫発見!!

こちらは正真正銘の野良猫のようです。

ふらっと、秩父の街に行ってきました。

中央高速で八王子まででて、そのあとは16号で北上、299号を通るルートで2時間半から3時間かかりますが、変化があって飽きない道です。

4月21日以来2か月ぶりですが、いいところで、なんか、第二の故郷みたいな気がしてきました。

秩父鉄道、大野原の駅近く、秩父セメントの工場が街中にど~んと立っています。

国道や県道をちょっと入ると、農道が未整備のままで、やっと車が入れる道がたくさんあります。スバルR1にはちょうどいいですね。

今回は観光というより、街の様子を見てきました。いまだに町会管理のごみ集積場なんですね。

みちの駅「ちちぶ」でお昼にしました。

蕎麦の街といわれているとおり、蕎麦屋さんが多く、どこでもおいしい蕎麦が食べられます。

秩父鉄道の影森駅の方にも行ってみました。森林が武甲山の山影になる場所であることからこの地名がついたそうです。

創業100年という「ウッディーコイケ」の木材加工工場が駅前に、これもど~んとあります。

すごくコンパクトな街で、2~3キロの範囲の移動で、生活ができる感じです。

朝、神代植物公園の駐車場前を通ったら、移動困難者向けのワクチン接種会場だった巨大なテントが綺麗に撤去されていました。

→→→→→

→→→→→

3月7日の状況

いつも職員が暇そうにしていましたが、こんな無駄なものに、いったいいくら税金をつぎ込んだのでしょうか?いったい何人が利用したか明らかにしてほしいものです。

移動困難でも、自動車で来れる人なら、どこの会場だって自由に行けるのだから、そこを案内すりゃ済むことを、人気取りに無駄なことをしやがって。武漢肺炎騒ぎには費用対効果は度外視していいなんて、誰がきめたんだよ!!

まあ、やめたのだから憤慨するのもこれくらいにしてと思ったら、更に頭にくることが。

深大寺の注意看板。

「マスクの着用をされてない方は境内の立ち入りをお断りいたします」だと!!

飲食店だって「ご協力をお願いします」ぐらいにとどめているのに、なんだこの強圧的な態度は!!

疫病を追い払うのが坊主の役目だろう。責任放棄して何を怖がっているんだ。

こんな生臭坊主のいるお寺にお参りしても、何のお利益もないことは確定ですね。

もう、深大寺にお参りするのは金輪際やめることにしました。

代わりに隣の神社にお参りしました。この神社「開運不動尊」と呼ばれているようです。

朝から腹が立って、気持ちがすさんだので、ユキちゃんのカワイイ「ぺろぺろ」で、心を癒しました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16fc5acb.98271e3c.16fc5acc.2cb5226d/?me_id=1334705&item_id=10215961&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkurosawa-shop%2Fcabinet%2Fyk2204%2F12-ds07578371.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/290ad8ec.a5fb0773.290ad8ed.a8029101/?me_id=1308743&item_id=10007712&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fochanomizu-gakkicenter%2Fcabinet%2Fgretsch%2F00105377_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/11dfae56.a8b3a91d.11dfae57.c3745951/?me_id=1268739&item_id=11070861&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fishibashi-shops%2Fcabinet%2Fimage1707%2F05-095oxx83b-2170_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0e561d2e.5a3037cf.0e561d2f.a7c612a5/?me_id=1213310&item_id=13939683&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3143%2F4988135833143.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)