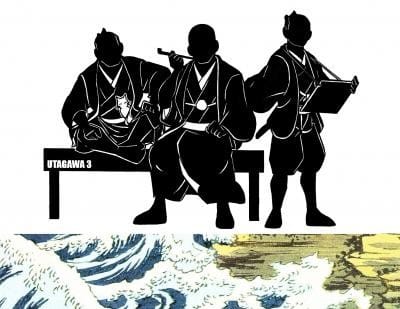

前から訪ねてみたいと思っていた、鋸南町の「菱川師宣記念館」で、3月まで「歌川スリー 歌川派の三大巨匠」という特別展示をやっているというので、いってみました。

それにしても遠い!!80キロぐらい離れています(直線距離でも50キロ)。東京へ帰るのと同じ距離です。

海っ縁の埋め立て地のようなところに公民館や道の駅「きょなん」などと同じ区画に建っています。

有名な「見返り美人図」の作者「菱川師宣(ひしかわもろのぶ)」は、浮世絵の祖でもあり、鋸南町が生誕の地なのだそうです。江戸で名をはせた師宣ですが、常に故郷房州を誇りとし、愛し続け、死後は故郷保田の菩提寺、別願院に墓が建てられたと伝えられています。

浮世絵は江戸後期に黄金期を迎え、中でも浮世絵界最大派閥となった歌川派には、三人の巨匠、歌川三代豊国(国貞)、歌川国芳、歌川広重が誕生しました。

「豊国にがほ(似顔役者絵)、国芳むしゃ(武者絵)、広重めいしょ(名所絵)」といわれ独自のスタイルを確立していった天才です。

詳細な着物の柄に役者の特徴を描いたり、ウイットを盛り込む巧妙さや、国芳の役者絵に広重が挿絵を協力するなど、いままで知らなかった錦絵の面白さに触れることができました。

記念館の前に菱川師宣が、元禄7年(1694)5月、保田の別願院に、親族の供養として寄進した梵鐘が置いてあります。なんと、亡くなる一ケ月前のことだそうです。

その梵鐘は、太平洋戦争時、金属回収令で供出されてしまい、現在のは復元もの。忠犬ハチ公像をはじめ、同調圧力が好きな日本人らしい、まったくひどいことをしたものです。

並びにある観光センターで、県民手帳を見せるとボールペンがもらえます。

「よりともくん」と「みかえりちゃん」がついています。

さて、お昼になったので、これも直ぐ近くにある、保田漁協直営の「ばんや」で食事にしました。

平日なのに結構な受付まちの人がいました。みんな真剣に写真メニューを見つめています(字だとイメージが湧かない)。

それでも、席数が多いのでそれほど待たずに席に案内されました。

リーズナブルでボリュームも満点でした。

漁師のまかない丼 1,350円

海鮮丼 1,300円

店内には生けすもあり、知らない魚が泳いでいます。

外にはひもの屋さんがあって、鋭意製造中。

大洗漁協直営「かあちゃんの店」と同じように、歩いた先はすぐ漁港で、魚がどんどん水揚げされています。

有名な無人島 勝山漁港の目の前にある「浮島」が遠くに見えます。

さて、食事後、定番の「道の駅 保田小学校」へ行きました。

前にも居て可愛かった猫がいてくれました。

人懐っこいです。

ここで飼われているのではなく、近所の猫らしいです。したがって、規律を守って店内には入りません。

午後1時ごろなのに、野菜はあらかた売れてしまっていました。どんだけ人気があるのでしょう?

Youtube で紹介されていたガチャを引きました。

こんな巾着袋が入っているようなのですが、

出たのは大当たりのゴールド「保田小 魂」ですが、びみょ~

温かいのでしょう、校内では菜の花が満開でした。

帰りは一般道を約2時間半かけて帰ります(朝は時間が無いので高速できましたが、2,000円も取られてしまった)。これも定番の高滝湖の高滝ダム記念館で休憩。いつ来ても人がいない!!