2023年09月にゲットした「SEIKO WIRED SOLIDITY AGAJ405」の電池が切れていたので交換しました。ゲットして半年で切れてしまいましたから意外でした。

2017年8月の個体で。電池寿命2年とありますから、途中1回電池交換してあったのでしょう。

|

|

ところが裏蓋のねじ込みが、これでもかって程固くて、手で持って工具で回しても一向に回りません。

そこで東京の家に帰ったついでに、これも、2020年5月にゲットして、あまり出番がなかった「ワーク・ベンチ」のここに時計を挟んで裏蓋を回しました。さすが工具。ガチっと抑えることができて何とか回せました。

|

|

電池の予備が無かったので発注。今日届きました。「SR920SW」です。

|

|

キャリバーは「VH31A」。

交換終了。

デジタル時計やソーラー時計ではないのでリセットなどの操作も必要ありません。

久々にプラモデルを作りました。履歴を見たらなんと4年ぶりぐらいになります。

Youtube のCMに出てきて、へ~っ、こんなのあるんだと、ついポチってしまった。

バンダイ 「プラノサウルス」シリーズ ティラノサウルス

|

|

ガンプラのおかげか、簡易組み立てプラモの技術の進歩にはびっくりしました。

まず、ランナーからの離れがシャープ。手でもいでも結構きれいです。パーティングラインが目立たない。よく設計されています。合わせ面が正確でバッチっと合います。

セメントなしで組み立てられるのに、すごくリアルでよくできています。

さすがに、肋骨一本一本は抜けなかったようで、一体成型でした。そこで墨入れをしておきました。

本来は、骨格に外皮をかぶせて完成なのですが、外皮を単独で組み立ててみました。一粒で二度おいしいという奴です。

最近の研究に基づいた羽毛バージョンも選択式で組み立てられます。

子ども向けですが、取説兼読み物もついていて面白いです。

白亜紀後期(約6800万年前~6600万年前)に生きていたんですから、200万年も繁栄したんですね。

ホモサピエンスは40万年~25万年前と言われていますから、まだ赤子同然です。

人間は馬鹿が定期的に出現するおかげで、あと150万年はとてももたないでしょう。

朝方、目が覚めると、窓の外で月が煌々と輝いていました。

なんだか、よく映画のなかでフクロウがホゥホゥと鳴いている場面を想像してしまいました。

今日も冷え込みが一段と厳しく、3月下旬ってこんなんだっけか?と自分の感覚とのずれを感じて頭が混乱します。

それでも、数日前より桜のつぼみが膨らんだ感じです。

また名前を忘れてしまった。

図鑑 スノーフレーク 和名:スズランスイセン

たしか、和名の方が覚えやすいといっていたのに、結局忘れてしまっていました。

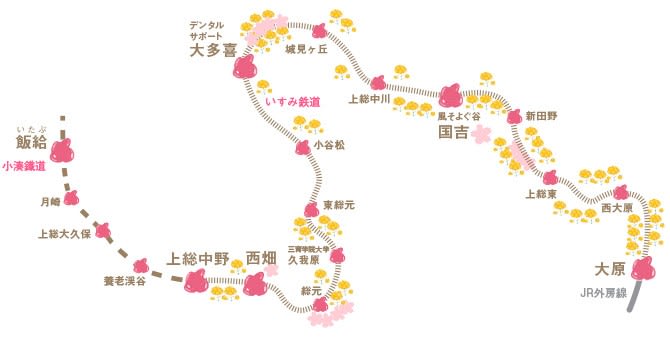

天気がいいので、いすみ鉄道と菜の花を見に出かけました。

駅に駐車場があり、近くの見どころも多い感じなので、国吉駅前に駐めました。すっかり忘れていたのですが、2022年2月に九十九里に遊びに来た時に寄っていた駅なんですね。

平日でかつ無料なのに駐車場はガラガラでした。きっと地元の人は車で直接目的地に出かけるんだろうな。駐輪場もまばらな数しか駐まっていませんでした。

国吉駅には、いすみ鉄道前身の国鉄木原線で走っていたレトロ車両「キハ30」がバーチャル運転体験線で動態保存されており、2023年10月に更に「キハ28」と連結して運転体験などのイベントで活用されているそうです。

こちらはだいぶ傷んでいますが、菜の花色に塗られた「いすみ206」。 いすみ200型のなかでは最後まで現役(2000年引退)だった車両だそうです。

さて、大多喜駅方面となりの上総中川駅に向かって、国道465号を歩いて行きます。途中、国吉神社(国吉駅の駅名板には上総出雲大社前と書かれていますが)の看板が出ていたので寄ってみました。

立派な神社です。駐車場も半端ない台数が駐められるようになっていました。

隣には出雲大社があります。

一時はボロボロで廃社寸前まで追い込まれていたそうですが、いすみ鉄道とのコラボ企画などで、復活したのだそうです。

「長州征伐の際、幕府軍の目付役となった作田村(現いすみ市夷隅町作田)の領主は、強力無双の斧嶽(ふがく)を従者に選び島根県へと到着したが戦はすでに終わり、折しも出雲大社の奉納相撲が催されており、斧嶽はその相撲に加わり無敵の強さを示した。あまりの強さに千家宮司は神業としか思えないとして斧嶽に神璽(みしるし)を授ける。故郷に帰った斧嶽は仮殿を設け篤く信仰し、信者は日増しに増え、現在地に明治二十四年に神殿を完成させた。」との由来。

境内には各地の神々が合祀されています。聞き覚えのある神様と思ったら、いつも行く調布の厳島神社に祀られている「市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト)」でした。海の神、水の神であり、芸能をつかさどる弁天。

国吉駅から1.5kmほど歩いたところで、菜の花が群生している線路わきにたどり着きました。すでに撮り鉄の人が結構来ていました。

有名なスポット。通称『空しか映らない踏切』 第二五之町踏切(だいにごのまちふみきり)

ここら辺でうろうろしていると撮り鉄の人にどやされるかもしれないので、もう一つ先のスポット(大野入口交差点)へ更に歩いて行くことに。

ところが、途中で気動車が通過する時間が迫ってきたので、急いで線路わきに戻ります。

「四之町踏切」

「四之町」は「よのまち」と読む。第二五之町踏切は「だいに ごのまちふみきり」と切って読まなければいけないことに気づきます。「四之町」も「五之町」も小字名が由来だそうです。とにかく61ある踏切にすべて名前がついていることが面白い。

やってきました。国吉駅11時52分発 下り(大多喜・上総中野 方面)。とっさのことで手前の菜の花にピントが合ってしまいましたが、相方が GoPro でばっちりと記録しました。

あっという間に通り過ぎていきました。次は12時20分ごろの上り(大原 方面)ですが、撮り鉄の人たちは次も狙うらしく一向に動く気配がありません。この日は北風が強く、寒くてやっと待って撮れた感じなのに、すごい執念というか、この平日に、どういう職業の人(学生より上の年齢に見えます)たちなのかと思いました。

さて、来た道を戻ります。途中で上り(大原 方面)の通過時間が来たので、第三大多喜街道踏切で待ち受け撮影しました。

国吉駅の入り口近くまできて、時計屋さんのご主人と目があってしまい、店の中まで入れていただいて、世間話をしたり、ご主人のコレクションなどを見せていただきました。

イギリス ウインザー城に行ったときに買ってこられたもの。成田で1週間留め置かれ警察官立会いの下引き渡されたとか。ということは、レプリカではないのかも?

アンティークのホールクロック

飾りが鳳凰ですから、明治時代、外国の機械を輸入し、ケースを日本独特の作風で製造販売した時計と思われます。

文字盤を拡大してみると「FAVRE BRANDT」とあります。

ファブルブラント商会は元治元年(1864)に横浜54番で設立された貿易商。1866年 有名な豚屋火事で類焼し、 其の後175番に移転して関東大震災(大正12年)で被災廃業するまで同地で営業していた模様。ホールクロックは文字盤にFAVRE BRANDTとあるものが多く、 これはファブルブラントが輸入販売した時計と言う意味でファブルブランド製ではなく、やはり機械がフランスで、箱が日本製とのこと。

さて、寄り道をして国吉駅に戻ってきました。駅の入り口には赤い鳥居がしつらえてあります。出雲大社前ということの関連でしょうか?

いすみ鉄道応援自販機で飲み物を買って、お昼の食事に向かいます。

お昼はいつもの「蕎麦 ふくだや」さんです。

定休日だったそうですが、オーナーが夜に予定があったので、ついでに店を開けて一人で営業していたそうです。ラッキー!!

いつもは調理場に入りきりなので、お客と話をするのが楽しいとおっしゃっていました。先ほどの時計屋さんといい、とにかくこの土地の人は人懐っこくて愛想がいいのが特徴です。

注文は、これも定番「ざるそばとゆば豆腐のセット(1,050円)」と

「なま湯葉あんかけ(蕎麦)1,350円」をいただきました。

物価がどんどん上がっているのでブログでは記録のため金額を入れるようにしました。

帰り道、「道の駅 たけゆらの里おおたき」で野菜を買って帰りました。

春分の日。昼と夜の長さが同じになり、この日を境に昼がだんだん長くなっていく季節の節目。

昨日買い物に出たとき、ぼたもちを買うの忘れていた。代わりにお汁粉でもたべようか。赤い小豆には「魔除け」の効果があるといわれているそうですから。

ところで、今日も朝からすごい強く冷たい風が吹いています。午後から天気が崩れるとの予報。

それでも日差しは温かいので、散歩も楽になりました。

遊歩道の木蓮。ここ一帯は、紫の花が付く木蓮が植えられています。

おそらく30年ぐらい前に植えられた木だと思うのですが、四季折々の花が楽しめるよう計画的に整備されています。

ちょっとした緑地に植えられた桜の木。まだまだつぼみは固い感じです。これで本当に今週末に開花するのでしょうか?

梅の木もまだまだ頑張ってきれいな花をつけていました。鶯や雉もちょっと前から鳴きだし春を告げています。

周りに原っぱや畑をつぶして太陽光パネルをつけるところが最近また増えてきました。あれだけ、もう先行きのない再エネ発電事業と言われているのに、業者に騙されて大枚はたく人がまだいるのですね。

その成れの果てがこれ。発電効率が半分以下になっているはずなのに、清掃もせずに放置されています。

まあ、みどりの小池のおバカちゃんのような人物に投票するような人がいる限り、まだまだ詐欺にあう人は減らないんでしょうね。

さて、昨日話題にしたインドのハリハル砦。日本のハリハル砦は他にもあったので、散歩の途中で挑戦しました。

見下ろしても、こんな感じの傾斜なので、こちらのハリハル砦は大したことありませんね。

家に帰ると、庭の水仙がきれいでした。

クリスマスローズ 紫ばかりかと思っていたら、白い花も咲き始めました。

昨日からすごい風が吹いています。日本海を進む発達中の低気圧と本州の南の海上の高気圧の間で気圧差が大きく、南西の強風(20~24m/s)だそうです。

風に煽られながらの散歩です。

日本の「Harihar Fort」と勝手に名付けている神社への道。いつかは登ってみたい。

Harihar Fort(ハリハル砦) ヤーダヴァ朝(12世紀末から14世紀初頭にかけてインドのデカン地方時代)に建てられた、交易路を見渡すための要塞。崖に沿った60度の岩を削った階段を60メートルにわたって登る。

更に道を進むと恐ろしい光景が。夜見たらびっくりしますよね。不法投棄や不法駐車よけのようです。

この池にはまだオオバンがいて、可愛い声で鳴いていました。

図鑑 リュウキンカ(立金花)

キンポウゲ科 山地の水辺から高層湿原にかけて生息し、ミズバショウと群生することもある。

ユキヤナギが咲きだしました。これは、つぼみと花弁の外側がピンクのユキヤナギ。その名もそのままピンク・ユキヤナギもしくは桃色雪柳と呼ばれるみたいです。

散歩から帰ってきたら、お隣さんの保護猫が窓から見ていました。 可愛いです。

沈丁花のいい香りが街中に漂っています。

図鑑 ジンチョウゲ(沈丁花)

クチナシ、キンモクセイとともに、日本の三大芳香木の一つに数えられる 中国や台湾から日本へ渡来したのは室町時代

「ちんちょうげ」と呼ばれることもあるが、これは1933年に夏目漱石の弟子の久米正雄(1891-1952年)が、東京朝日新聞に「沈丁花」という連載小説を掲載、「チンチョウゲ」と読みを振ったことによって広まった誤用。

昔から朝日新聞はろくなことをしない。

菜の花は、早咲き遅咲きがあって長い間楽しませてくれます。

図鑑 カンヒザクラ(寒緋桜)

花は中輪の一重咲きで、釣り鐘状の下向きに閉じたような半開きの形で咲き、濃い紫紅色の花弁を付けるのが特徴。中国語でも「鐘花櫻花」と呼ばれる。

木蓮が見事に咲き始めました。

何度聞いても忘れてしまう、木蓮とコブシの見分け方

モクレンの花は上向きに開花し、花びらが完全に開くことはない。一方、こぶしの花は横に広がり、花びらが完全に開く。モクレンの花は大きく、こぶしの花は比較的小さい。

モクレンは花期に葉がなく、花が終わった後に葉を出す。対して、こぶしは、花と同時に葉が見られ、花の付け根に葉が1枚あるのが特徴。

ということは、これは木蓮で正解ということでした。

昨日に引き続き、水戸・ひたちなか市の旅2日目です。

恒例の朝の散歩にでましたが、住宅地の中なので特に風景を見るところもなく(特に幹線道路はみんなぶっ飛ばしていて危なくて歩けません)、近くのひたちなか海浜鉄道「金上駅(かねあげ)」に行ってみました。ちょうど2両編成のラッピング気動車が出ていくところでした。残念。

キハ11型2両。前の1両は、ひたちなか市にある磯崎自動車の全面ラッピング車だそうです。

キハ11型はJR東海が1988年〜93年にかけて製造。2015年にJRで廃車になり15年12月から3両が海浜鉄道で営業しているとのこと。

島式ホーム1面2線の無人駅ですが、券売機が置いてありました。

駅名標には、漢字の中に各駅の名物や特徴を示したイラストを描いているそうです。

金上駅は、近接する陸上自衛隊勝田駐屯地が桜の名所でもあることから、桜と特殊車両(戦車)が描かれています。戦車はガルパンの戦車を彷彿とさせる意匠ですね。

隣の工機前駅は日立工機の専用駅を一般利用にした駅。

さて、ホテルにもどるとエントランス前にあるオブジェが目立ちます。サメなのかクジラなのか?

あと、初めて見た テスラスーパーチャージャー。テスラ車専用の超急速充電器で、24時間無料で利用可能だそうです。

プリウスの一番安いのが300万円に対し、テスラは500円万ですから、このくらいのサービスがあっても元は取れませんね。

どちらにしてもEVは購入費用がバカ高く、維持費も高くて処分にも困るようで、せいぜいお調子者が心酔する SDGs にはまっている方はどうぞという感じです。

朝食です。この前泊まった土浦市の「湖北ホテル」と比べると、だいぶ見劣りします。藁入りの水戸納豆を出してほしかったです(普通のおかめ納豆でした)。

さて、今日はネモフィラで有名な「国営ひたち海浜公園」へ出かけます。

西駐車場が便利そうだったので、ここに駐めて翼のゲートから入場します。

とにかく広大です。

この時期の見ごろは早咲き水仙と菜の花でした。

まだ早いとは知りつつ、ネモフィラの丘に登ります。

1輪2輪は咲いていました。

丘の上には定番の鐘もあります。

丘の頂上からは、那珂湊の港湾施設が一望できます。

平成2年(1990年)には単なる砂浜だったところに巨大な施設が建設されたようです。遠浅に見えますが、コンテナ船の大型化に対応した水深-14Mの岸壁が完備されているそうです。

結構歩いて、体力の限界を感じたのですが、一休みして

次は、近くの「ほしいも神社」へ。

もともと、堀田神社(徳川光圀公が塚を掘り起こした際、御神体が出土したことにより建立。 社名は、「掘って出た」ことにより堀出(ほりで)神社と命名)がある場所に、この地域の特産品「干芋」の創始者を祀った神社(令和元年に建立)。黄金色の鳥居が並んでいる。ご利益は『ホシイモのは、総て手に入る』としている。

宮司さん所有のカラーコーディネートされたトライクが駐めてあります。勝手に乗って写真撮影OKだそうです。

海の見下ろせるロケーションが素晴らしい

お参りを終え、更にここからすぐ近くに鉄道神社があるというのでそちらに向かいます。ひたちなか海浜鉄道の始発駅「阿字ヶ浦駅」にあります。ここは前にお前りした「酒列磯前神社」まですぐの駅でもあります。

最初鳥居がどこにあるのか分からなかったのですが、ありました。レールを組み合わせて建てられています。

昭和の名車キハ222 がご神体。この車輌は、北海道羽幌炭鉱、石炭の街で活躍していたもの。

2015年に湊線(茨城交通)を引退して保存されていた車両を整備して、令和3年(2021年)に「鉄道神社」となった。レールは1925年製。

お守りがあってほしかったのですが、「那珂湊駅」に行かないと無いということで諦めました。

さて、今回の旅行も終わりに近づきました。昨日お約束していた「道の駅 いたこ」に寄っておみやげを買います。

気が付くともう午後2時を回っていたので、お弁当を買って昼食にしました。

レストランが持ち込み自由ということで助かりました。腹ごしらえをして体力を回復したところで、安全運転で家路につきます。

そうそう、茨城県人(水戸ナンバー)の運転の荒いというか、意味不明の危険接近運転にはびっくりしました。ちょっとスピードを落として道を確認しているだけでクラクションを鳴らすは、左折している更にその外側に回り込んで一緒に曲がろうとするは、交差点で信号待ちをしていると、こちらの車線に大きくはみ出しショートカットして右折して来る車などに何度もヒヤヒヤしました。なんか煽り運転も多いようです。

水戸藩の荒々しいDNAが根付く県民性に由来しているのでしょうか?

茨城県の中央、水戸・ひたちなか市に一泊旅行に行ってきました。

水戸は、2022年3月の偕楽園以来、2年ぶりとなります。

朝9時に出発、東関東自動車道を東に進み、終点、潮来ICで降りて、11時に道の駅「いたこ」でトイレ休憩です。ここは、帰りにもう一度寄って買い物をして帰りたいと思います。

更に鹿島灘を北上。やっぱり、水戸は遠いですね。もうお昼になっているので、大洗漁港で食事にします。

大洗漁協直営「かあちゃんの店」に入りました。「旦那が釣ってきたその日の地魚、 器に収まらない美味しさを私達が真心こめてご提供します。」というコンセプト。

本当にかあちゃんみたいな女性陣が調理場で頑張っていました。

「かあちゃん御前 1,800円」

「お刺身定食 1800円」

お昼時でしたが、平日ということもあるのか待たずに食べることができたし、内容も新鮮な刺身をたっぷり食べられて良かったです。かき揚げはすごいボリュームで、シラスや白身の魚が入っていました。

このあと水戸の中心、県庁に向かいます。庁舎25階にある展望ロビーで100メートルの位置から茨城の東西南北が眺望できるのだそうです。

立派だ!! 1999年竣工だそうな。都庁が1991年だから、都庁舎と比べてどのくらいの規模にするか悩んだろうな。

展望ロビーでは、コーヒー喫茶や食事ができるようになっています。

霞んでいて、富士山は見えず、筑波山ぐらいは確認できました。

びっくりしたのが、まだコロナ対策やっています。茨城県庁では1年前から時間が止まってしまっているようです。

茨城県の基本計画(2022~2025)見たら、「活力があり、県民が日本一幸せな県」(なんだか中学生の研究発表みたいな幼稚さですが)を基本理念に掲げているのに、第一目標が「新型コロナウイルス感染症対策の強化 戦略的なワクチン接種の推進」なんだと。

こりゃダメだと腰が抜けました。大体、基本計画でこんなもの掲げて、mRNAワクチンが薬害認定されたら、どう県民に申し開きするつもりなんでしょうかね?

役人はあとで責任取らされるようなことはやらないのが仕事の第一目標でしょう。泉大津市長のような態度で臨んでおけば後で責任追及されないのに馬鹿ですね。

新型コロナウイルスに関する市長メッセージ(R5.9.20)

呆れて早々に引き上げることに。いや~田舎役所なんですね。これだからコロナ煽り真っ最中の時は「東京からは来るな」なんて人権侵害を平気でやらかすんですよ。

ガルパン、戦車乗っていないんですけど。これもウクライナへの忖度なのかな。じゃあ、キャラクター使うなよ。

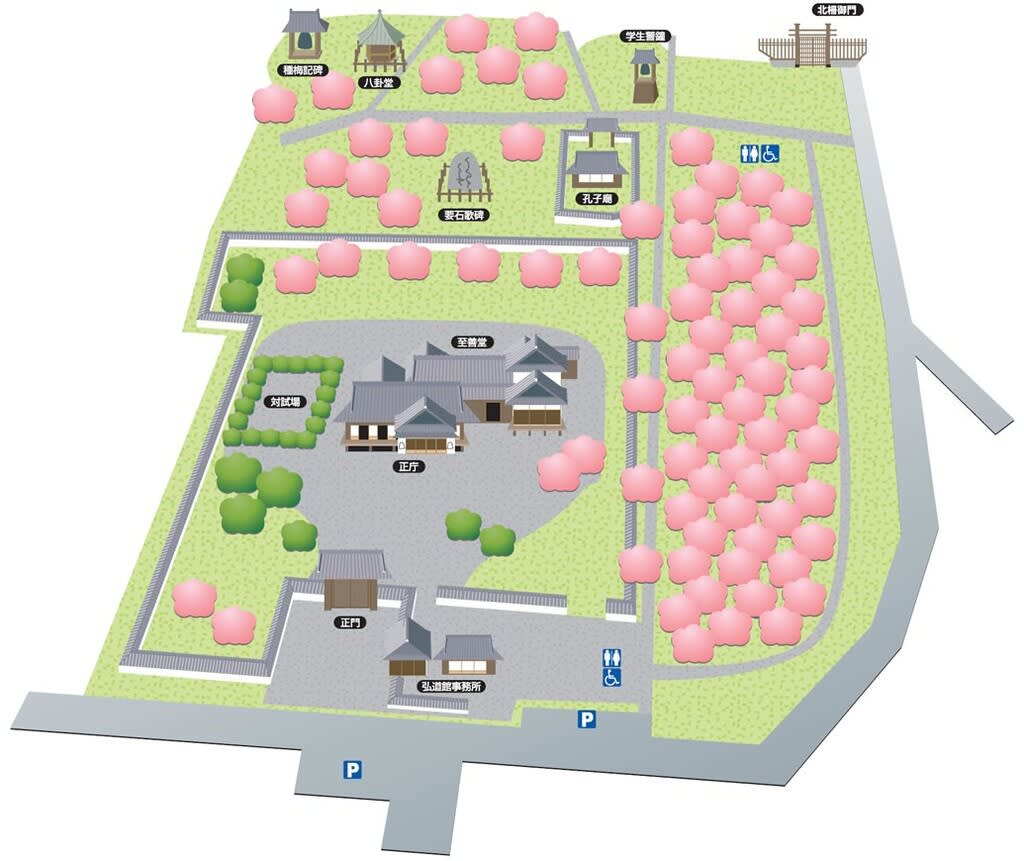

と、茨城県民をこき下ろして敵に回したあとは、水戸藩第9代藩主 徳川斉昭が、天保12年(1841年)に開設した日本最大規模の藩校「弘道館(こうどうかん)」へ

徳川慶喜は、幼少期に弘道館で学び、大政奉還後ここで謹慎生活をおくったそうです。

玄関前の左近の桜は、斉昭夫人 登美宮(とみのみや)吉子女王が水戸家に嫁した時に仁孝天皇から送られたもの。現在の桜は3代目(宮内庁から所縁の苗をもらった)。

対試場 武術の試験などが行なわれた場所。長押に斉昭書で「游於藝(げいにあそぶ)」と刻まれた扁額がかかっています。

「游於藝」は、『論語』述而篇の一節「子曰 志於道 據於徳 依於仁 游於藝」(子曰く 道に志し 徳に拠り 仁に依り 芸に遊ぶ)により、「文武にこりかたまらず悠々と芸をきわめる」という意味。「游於藝」の「藝」は六芸(りくげい)で、礼(儀礼)、楽(音楽)、射(弓術)、御(馬術)、書(習字)、数(算数)をさす。今の小中学校でも、弓矢を体育に変えて、これだけ教えりゃいいんだよ。

上の扁額の書も然り、とにかく昔の人は教養があるんですよね。こんな字 ↓ 書ける人、今の上級国民にいますか?

徳川慶喜書 勝海舟に送った「雲高気静」(雲が空高く浮かんでいる。空気は心行くまで澄んで、物悲しい程である) 謹慎が解除された気持ちをこめたのでしょうか。

厠の小便器 清潔ですね。甕かなんかに用を足して、窓から道に放り投げていた中世パリ市民なんかには想像もつかないでしょう。

ここから、向かいの水戸城 大手門に向かいます。

明治4年(1871)の廃藩置県で廃城となり、翌年の不審火により殿館などが焼失(怪しい!! 大体、陰謀を巡らせる奴は養鶏場みたいに火をつけるんですよね)。

大手門は明治期に取り壊され(廃城令?)、残っていた三階櫓も1945年の水戸空襲により焼失(こんなところ、なんで空爆するんだよ)。 これにより水戸城の建造物は、弘道館の一部と薬医門を残しほとんどの遺構が失われている。

水戸城本丸跡地は水戸第一高校や、茨城大学附属小学校・中学校が集まる文教地区になっており、校内を覗かれないためか、延々と続く竹垣の間を抜けて二の丸角櫓(すみやぐら)に向かいます。

2021年6月に復元された二の丸角櫓と土塀

これで、今日の予定は終了。まだ、水戸城で唯一現存している「薬医門」や見晴らし台など見るところもあったのですが、さすがに歩き疲れたので宿泊地に向かいます。

今日の宿泊は、ひたちなか市のホテル クリスタルパレス。ホテル前の駐車場は結構いっぱいでしたが、結婚式場もやっているためか、なんと500台も駐められる、だだっ広い駐車場をいくつも持っているホテルです。

建物自体は結構古い感じでしたが、中はきれいで、

部屋も広かったです。

夕食無しのプランなので、一休みしてから食事に出かけました。

ホルムズ海峡封鎖が近いのか、ナビの精度がひどく落ちていて、だいぶ手こずりながら、上野東京ライン勝田駅の住宅街にある「旬彩 海鮮処 浜漁」さんに到着。

夜は飲み屋風なのですが、これが大当たり。

鯵の刺身(1,000円)を頼んだのですが、ちっちゃな鯵をちょこっと出すのかと思ったら、肉厚の鯵がど~んと出てきました。

奥久慈の卵焼き+しらすおろし(680円)もすごいボリューム。

宇崎竜童みたいな板前さん(ご主人?)がぶっきらぼうに持って来てくれるのも、悪い感じがしません。

そして、巷で評判が良かった「刺身+カジキマグロのステーキ」(1,880円)もタレにオリジナリティがあっておいしかったです。刺身も新鮮でした。

食べログのランキングではずいぶん下の方(★★★ 3.02)だったのですが、頼んで口コミを書いてもらったり、味のわからないミーちゃんハーちゃんが選ぶような上位の店よりも、やっぱり自分で探さなくてはと思いました。

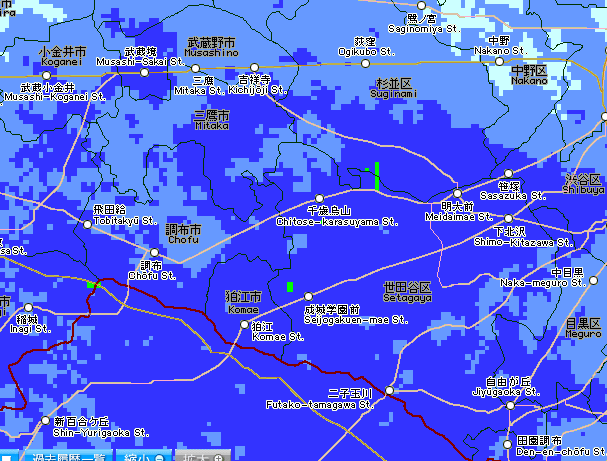

千葉県東方沖での地震が続いています。

昨日の朝(3月9日午前4時26分)も一宮で震度4の揺れを観測しました。

そういえば、その後散歩に出たら空に龍神雲ならぬ、能登半島雲が出ていました。

御用地震学者や気象庁はなんの頼りにもなりませんから、せいぜい家の中に危険な部分がないか点検して、備蓄を絶やさぬようにするしかないでしょうね。

それにしても能登の人はひどい目にあいましたね。岸田アホ内閣総理大臣は完全に見捨てるつもりです。北陸など裏日本に何か私怨でもあるのでしょうか。

国会で今困っている人をどうするかの質問をしているのに、「やはり災害が多い地域において、保険とか共済といった制度への加入も重要」なんて、あさっての答弁をしているんですからポンコツの極みです。

この人、本当に勉強できなかったと思います。東大に入れなかったなんて、かっこつけていますが、裏口入学でやっと早稲田に入れてもらったのでしょう。

みどりの小池といい、政治家の学歴や肩書などは、どれも捏造されたものと思って間違いないでしょう。

しかし、こんなに日本がひどい社会になるとは思ってもいませんでした。というか、昔からひどい社会だったのでしょうが、コロナの茶番や災害対応の酷さなどで、近年それがごまかしきれなくなったというところでしょう。

2019年10月にゲットした「G-SHOCK」の電池が切れたので、電池交換をしました。

|

|

開けてびっくり!! いままでのクォーツ時計の中身と全然違います。

落下時の衝撃に耐えられる耐衝撃性を備えるために、時計内部のモジュールをケース内で浮かせる中空構造になっています。

このため電池を外そうと力を加えると、簡単にムーブメントモジュールがずれたり、外れてしまいます。

そこで、細心の注意を払って電池交換をする必要を感じました。

お世話になったのが、「© 2021 うちのアレコレ.」さんのブログ 他は勘所が書いてなかったり、いい加減だったりして役に立たないのが多いので注意。

電池は「CR1220」 これも大型で変わっています。だから5年近くもったのかな。

電池ケースも蓋がかかるようなガチっとしたもので、電池が衝撃でずれないようになっています。

交換した後は、ACと(ー)の表記がある端子をショートさせてリセットが必要。

ゼムクリップを切って使いました。

リセットすると文字盤に「Sub」と表示が出ればOK。これを確認するのに鏡が必要です。裏返すとムーブメントや外ボタンをつなぐバネが落下するからです。また鏡ですので「2du」と見えるので焦らないように。

これで終了ですが、リセットされているので、カレンダーや時刻合わせ等が必要。これがどのボタンを押すのかが複雑で、説明書のPDFを首っ引きでやりました。

いや~。なんだかカシオの独自技術に驚かされる電池交換でした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ae4e7cd.445c19c4.3ae4e7ce.9e92cbc9/?me_id=1283742&item_id=10001491&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsunshopsasaki%2Fcabinet%2F03778878%2F05301031%2Fimgrc0072592243.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ae4e51d.d184d8d0.3ae4e51e.7879a4e1/?me_id=1195419&item_id=10902398&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftantan%2Fcabinet%2Fm001%2F122%2F1122837.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ae4eed3.45e38833.3ae4eed4.d28f130b/?me_id=1381586&item_id=10000033&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgood-express%2Fcabinet%2Fcompass1587866253.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0e59a13e.45f36395.0e59a13f.54ff69f6/?me_id=1206032&item_id=13881657&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjism%2Fcabinet%2F0011%2F4573102642622.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

そういえば、この実、よく見かけますね。

そういえば、この実、よく見かけますね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17ec124c.23e51228.17ec124d.2c00d0c3/?me_id=1239356&item_id=10008275&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnanaple%2Fcabinet%2Fcasio10%2Fga-100-1a1dr.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)