どのように老いていくべきか、については大きな課題だと思います。

お手本となりそうな方たちの映像が残されている、というのはほんとうにありがたいことですね。

義姉の遺品整理の中で、最期まで手許にあった手作りの布製の袋に、テッシュや楊枝などが入っていて処分しようと思ったら、ノートから切り取った1枚分の名簿がありました。

私が主人と結婚したころ、戦前からの家の1階に義母と長姉が、義姉は2階を増築して住んでいました。

長姉が亡くなって、義姉はその2階を大学生1名に貸して家賃収入を得ていて、その記録だったのです。

1982年から1995年の震災まで、平均2年間、家賃35000円で7名の方たちに貸していたようです。

主人はそれほど達筆ではありませんでしたが、義母と義姉たちは丁寧で美しい文字を書く人たちでした。

ここ数年は高齢になって字も弱ったようにみえたりしましたが、この名簿を書いたころはまだ50代から60代なので、しっかりした記録になっています。7名のうち、男子3名、女子4名で、最後は男子学生であったようです。

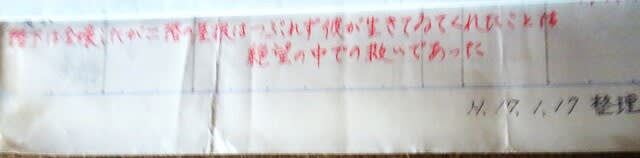

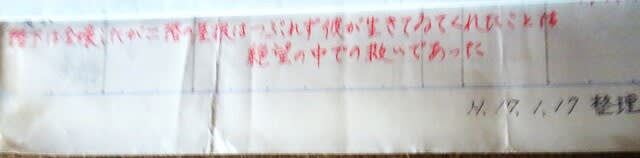

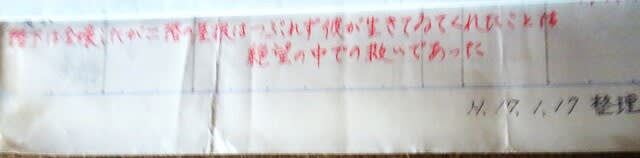

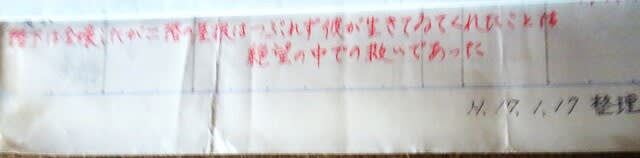

その男子学生の期間は、平成5年2月20日から平成7年1月17日までとなっていて、その下に赤い文字で付け加えてありました。

階下は全壊したが二階の屋根はつぶれず彼が生きてゐてくれたことは絶望の中での救いであった

まるでお守りのように、ノートの切れ端を義姉は大事に持っていた・・・・・

義姉にとっては教え子のような学生たちであり、その男子学生が生きていたことは何にも代えがたい大切な思い出となったのだ、ということがわかりました。

独身であった義姉には、むしろうらやましく思えるような「家族」との時間があったのだ、と思ったりします。

10月5日は、義姉の家に出かけてご近所のSさんにご挨拶、遺品整理の検討、自治会費の支払いをしました。

自分の家の片付けが済んでいないのに、義姉の使っていたミシンを持ってくるとなるとと考慮中。

主人の著書「ヒトラーの青年時代」を主人が送っていたのとは別に3冊ほど買い込んでいたのにびっくり。

それぞれ別の本屋さんのカバーがかけてあって、売れ行きを心配してくれたんでしょうか。

かなり高額な本だったので申し訳ない気がしました。長男や私の本もありました。

義姉の亡くなった友人に服飾関係で大学の教員の方がおられたようですが、義姉もどこかではもっと勉強をしたかったのかもしれません。

建築などについてはかなり詳しかったのを思い出します。

Tさんご夫婦と一緒に、義姉がお世話になっていたグループホームへご挨拶に伺いました。

行き届いた施設で職員の方たちもしっかりされた方たちで、義姉も安心して過ごしていたのではないかと思います。

その後、午後4時少し前に、Tさんの車で灘区役所へ送ってもらいました。

1階の案内窓口で順序を書いた付箋をつけた案内書をもらって、諸手続きが1時間で完了☆

翌10月6日は、午前中の新幹線で無事、帰ることができました。

神戸は、草履を懐に入れて温めたという秀吉の気配りを思い出させる土地柄のような。

震災を経て、優しい方たちが増えたようにも感じられます。

これは、自然の厳しい青森にもある優しさに共通なものを感じるのは私ぐらいなものでしょうか。

この優しさを大事にして、かつてのように「絶望を与えよ」の側に対抗する必要があると思います。

高齢になってくると、病気見舞い、介護、葬儀といったことで出かけることが多くなり、疲れで気分が落ち込み、体調を崩すといったことになりかねません。

姉や妹がいない私の場合は単独行動になるので、気分転換を兼ねて窓からの景色がよいホテルでの連泊で、そのようなときをしのいできました。観光旅行も行けなかった、と後々に嘆くことの防止にもなります。

たとえば、ホテルオークラ神戸がそういう宿泊には便利です。

遊覧船やクルーズ船が見えたりしました。

今回は、観光シーズンでホテルも外国人旅行客や団体客で混んでいたりすると時間が心配になったりするので、思い切ってルームサービスの朝食付きにしてみました。

こういった非日常の贅沢は、ブランド品の買い物よりも安上がりで薬になるような気がします。

今年の2月にだいぶ衰弱しているのでそろそろ準備をという連絡を受け、義姉は長く生協の宅配を利用していたので神戸の生協関連の葬儀社を調べました。家族葬では「クレリ灘ホール」というところがよさそうだと思い、パンフレットを取り寄せ、連絡のタイミングや大まかな費用の見積もりなど教えてもらうことができました。

その後、回復して行事に参加したりしている、発熱している、といったよくなったり、悪くなったりの報告を受けて、洋裁の弟子で娘のような存在であったFさんや息子たちに義姉の見舞いに出かけてもらうことになりました。

グループホームからは毎月の請求書と共に担当の方の報告と医師の治療や必要品の領収書などが郵送され、イベントの写真もあって、丁寧な介護をしていただいて過ごしているのがわかりました。

コロナに感染して施設内で治療を受けたときもありました。

8月末ごろから、夜にTさんを通じて、何度か発熱や痰がからまるなど危篤に近いとの連絡をもらい、9月29日の午後10時過ぎに亡くなったとの知らせがありました。慣れ親しんだ施設の方に看取りをしていただくことになりました。

Tさんご夫婦が駆けつけて、嘱託医の方に死亡診断書を書いていただきました。

この死亡診断書があれば、葬儀社はすぐ寝台車を手配できるとのことでした。

清拭されてその後に着るものについて、2月の段階では厚めの生地のパジャマと長めのベストを用意したのですが、暑い時期となっていたので夏用の作務衣を通販で購入しました。播州織のグレーのものがあり、ちょうどよかったと思います。

午前2時過ぎに寝台車に乗せられて安置場所に、ということになったようです。

その日の朝、電話で葬儀についての打ち合わせがあり、火葬場の関係やTさんご夫婦、長男、二男の予定などを聞き、日取りは10月4日、1日葬、無宗教で湯灌をしてもらう、玉串奉奠(たまぐしほうてん)、お花を多め、ということでお願いしました。

義姉の洋裁の弟子であったFさんに出てもらえるか聞いたところ、その日は予定があって、前日にお別れをしたいとのこと。

そこで10月2日から4泊の予定でホテルを予約しました。こういうときはとりわけ慣れているところが望ましいと思います。

旅行シーズンのため、東京駅では切符売り場もトイレもかなりの行列でした。

うっかりとぎりぎりの出発時間の切符を購入してしまい、久しぶりの東京駅であり、またスーツケースに大きな手提げであったため大急ぎで出発ホームにたどり着くのがたいへんでした。ついつい自分が高齢者であることを忘れてしまうんですね。

雨模様で、残念ながら富士山は見えませんでした。

正直なところ、自粛期間が長かったことで腰が重いというか、そういう気持ちにぴったりな景色でした。

ひとり暮らしをして、神戸市灘区で在宅介護を受けていた義姉が徘徊が始まったとのことで、介護の仕事もされているTさんのお世話でグループホーム「サンライフ さくら魚崎北町」に入居したのは2年前の3月のことでした。

コロナ全盛期のころで、なかなか神戸に出かけられず、Tさんご夫婦に入居の荷物運びなどをお願いしてまずは一安心。

それまでは、やかんをかけて火の消し忘れをしたとか徘徊の兆候が見られたとかで、ケアマネージャーさんにさまざまにお世話になっておりました。

義姉は用意のよい人で、私に葬儀代の通帳を預けており、当分はその通帳から施設の費用を毎月払うことにしました。

コロナ禍のため、出かけられないでいるうちに認知症が進み、耳が遠かったこともあって、本人の意思というものが確認できない状態になっていたためです。

また、施設の入居にあたって、さまざまな書類が必要でしたが、郵送でなんとか間に合わせることができました。

介護関係の書類は主人、両親のときもそうでしたが多過ぎるように思われます。

ケアマネージャーの方たちや多忙な若い人たちにとって負担になっているのではないでしょうか。

義姉の人生を振り返ってみます。

神戸出身の主人には未婚の姉2人と妹1人がいて、長姉は59歳で、妹は5歳で亡くなっております。

義父は主人が大学生の時に亡くなったとのことで、自分の葬儀のためにきめ細かく指示していたようです。

連絡先もすぐとそうでないものに分類し、手伝いの役割分担とかまで。

昭和20年代は家族葬というわけにはいかなかったんですね。

主人と結婚するときに、長姉にニットのスーツを、攝子姉にはウェディングドレスを作ってもらいました。

長姉はその後まもなくガンを患い、義母が看病して亡くなりました。

その葬儀には私は2人目の子どもが生まれたころで参列できませんでしたが、親戚の方たちも多く来られて独身であったわりには盛大であった、と聞いております。

何かの折に、義姉が母に看病してもらい葬儀をしてもらうことができてうらやましい、と語っていました。

義母は義父と共に小学校教員として共働きをして恩給を得ていて、元気で東京と神戸を行ったり来たりしておりましたが神戸震災の前年、1994年に94歳で亡くなりました。

義姉は被災後、親戚の方たちにお世話になり、また仮設住宅にも入居し、その後、義姉は小さな平屋住宅を跡地に新築して洋裁の仕事を続けておりました。「歩こう会」のグループで健康にも気を配っていたようです。

料理も得意で食べ歩きも楽しんだようです。

器用で細かいところに気が付くためか、友人と旅行に出かけてケンカをして途中で帰ってしまうということもありました。

震災でお世話になった方とも仲たがいをしてしまい、主人ともよく電話でケンカをしていたりしました。

主人は、義姉には私に最期を頼むとよい、と何かの折に話したりしていましたが、私としては大病もしましたし、主人や両親の年齢が近いため、実際はどうなるのかよくわからないと思ったりもしました。

結果として、主人、父、母、義姉 という順序となり、介護の期間が重なることがなく、施設を利用することが出来てありがたかったと思います。

2014年に亡くなった主人の姉 藤村攝子(ふじむら・せつこ)が9月29日に97歳で

兵庫県東灘区のグループホーム「サンライフ さくら魚崎北町」で老衰のため他界いたしました。

生前、お世話になりました多くの方たちに心より御礼を申し上げます。

義姉は結婚適齢期と戦争が重なったせいもあって、独身で過ごしました。

洋裁の腕を磨き、たくさんの仕事をこなしたようです。

手持ちのアルバムから、神戸の震災後に仮設住宅の前で、見舞いに出かけた主人と一緒に

映っていたこの写真を選びました。70歳ぐらいのはずです。

神戸市灘区の平屋の住宅に2階を増築し、学生が1人下宿していて震災で全壊。

その前年に義母が亡くなっていて、義姉とその学生の方は無事であったのが

不幸中の幸いといえるかもしれません。

この写真の洋服は自分で作ったものだと思われ、気力も充実しているようで

輝いているようにも思えたりします。

葬儀用の写真について、主人のものは息子たちが選び、両親の写真は弟が選び

それぞれベストの選択だと思いました。

今回は私が選び、パソコンで2L版にしてプリント、写真立てに貼り付けて持参しました。

葬儀用後に置き場所に困ったりするので、家族葬では小さい写真でもよさそうに思います。

コロナが流行した時期で、私はワクチンを射たないでいましたので、見舞いに行かず

申し訳ないことをしました。

せめて葬儀はしっかりとしようと考えました。

その中から一部をお伝えしたいと思っております。

西新宿の高層ビル群にある新宿グランドタワーに午前10時に間に合って到着。30年ぐらい前のバブル期に戻ったかのように感じたりします。

この写真の花は造花でした。今や本物に近い色合いにできるんですね。

LIXILのショールームでは担当をしてくださっている女性の方にお世話になって、タイルを時間をかけて選びました。

家族連れでかなり賑わっていて、不景気だとは思えないほどでした。

コロナ禍で在宅勤務が増え、リフォームの必要があったりするのでしょうか。

こういった分野の内装関係では女性の社員の方たちが活躍しているようでした。

その割には、役員は男性の方たちが多いようです。

現場を知っている女性の役員の意見を尊重したほうが売り上げを伸ばすことができそうに思ったりします。

女性の力を活かすことで、内需拡大はまだまだできるのではないでしょうか。