いわゆる開花宣言が、本日、京都地方気象台から発表されました。

散歩コース、疎水分線の堤防です。

東京よりは少し遅れましたが、昨年より9日早く、平年より6日も早いそうです。

〜 追記 〜

**

フランスでもこの時期に咲くので春の訪れを感じていました。

木の向こうには、児童の遊具があり子供たちの👶🧒声が聴こえてきます。

気温13度。晴天の庭園でくつろいでいます、

しだれ梅の名所、城南宮の梅花が見ごろだと聞いて行ってみました。(3月6日)

庭園には流水が作ってあり、石灯籠や大きな石も置かれていて日本庭園の造作です。

満開のまさにみごろでした。梅にもいろいろな種類がありますが、ここはしだれ梅がほとんど。

細い枝が放物線を描いて垂れ下がり、その枝に梅の花が咲き誇ります。

真下からの眺め。

この日は青空でした。

こんな直線状の枝や、

滝の流れのような枝ぶりが見事です。

大勢の見物客が来訪していましたが通路が決められているので、木々の間には立ち入りること

ができません。

地面には苔が生えていてその緑も反映して美しい。

椿も多く植えられています。梅の落花と椿の赤。

城南椿。

蝦夷錦(えぞにしき)。

曲水の宴を執り行う平安の庭と水路。

室町の庭にある赤松。

とても立派な枝ぶりです。

~~

この神社は、151年前二条城で大政奉還がされた後に、徳川家旧来の権力維持を阻止するため、薩長のクーデターが発生して「鳥羽伏見の戦い」がこの地で始まりました。

鳥羽街道を封鎖する薩摩藩兵と旧幕府軍が、城南宮参道に置いた大砲を放ったことから戦いが開始されました。周辺で状況を見守っていた中間派の将兵たちは、事前に密造されていた「錦の御旗」を掲揚することが正規に認可されて、征夷大将軍・仁和寺宮嘉彰の出陣に掲げられたことから旧幕府軍は逆賊となりました。その衝撃から、大阪城にいた徳川慶喜は急遽船にて江戸に戻ったため京都での大きな戦闘行為は終了しました。江戸においても、最終的には慶喜は江戸開城を許して実質的な無血革命が達成された。(小規模だが悲惨な抵抗や会津や函館での戦闘は発生しましたが)

バラの季節です。

植物園を散歩して、バラの香りと色とりどりの花を堪能してきました。

最近、園の南東側に新しい出入り口が造られています。府立大学のキャンパスに直結しています。京都府立京都学・歴彩館が新しくオープンしたので、そちらへのアクセスもできます。

この噴水のある場所、カメラ視線の真後ろにゲートがありました。

巨大なヒマラヤスギを囲むように、バラ園があります。

黄色。

バラ色!

白。

京都らしい命名のバラがあります。

「大原女」

「金閣」 この色が金を表しているのでしょう。

「大文字」

お盆の送り火の、炎の色でしょうか。

小雨と曇りがちの日でしたが、比叡山のピラミッドの山容がようやく見えました。

友人夫婦が来訪したので、和食店にて一緒に美食を楽しみました。

おまかせで造ってもらった刺し身です。一人ずつに取り分けて盛り付けてくれます。とても美味しい。

最近、テレビ報道でアニサキスという寄生虫が魚に取り付いたまま出荷されて、生食すると大変な腹痛を引き起こすことが話題になっています。

予防方法は、冷凍した魚を使うか(通常のマグロなど)、捕獲したらすぐに内蔵を廃棄し調理する時に魚肉をよく目で検査する(アニサキスは長さ1~3センチでいれば見える)、さらには食べる時によく噛むことだそうです。あるいは、天然物ではなくて、管理された飼料で養殖された魚介類は安全性が高い。天然ではクジラやイルカが宿主となりオキアミや小魚を経由して繁殖するそうです。

食べているときは、そんなことは全く忘れて美味しくいただきました。

これは、突き出し。季節の野菜を使用しています、・・中身はほとんど忘れた。

のどぐろの姿。

水揚げした港のタグがついています。

そして、こう調理してもらいました ~~

のどぐろの炊いたん。

小芋の唐揚げ。

天然モノの鰻。かなり太いうなぎでした。実にうまい。

だし巻き卵。

この店はカウンター割烹で椅子は9つだけですが、我々以外のお客さんは2組でいずれも中年の女性でした。つまり、9人中7人が女性。(店名:富小路 春隆)

京都の割烹店では、個々の料理に値段が書いてないところが多いです。コースの場合は価格表示はありますが。

今回は、高級魚のどぐろや、うなぎを注文したのでいつもより支払いが増えてしまいましたが、健康寿命を維持できる間はまあ必要経費と考えましょう。

今年の4月に新たに開設した「お茶の京都 南やあましろ村」道の駅が人気だと聞いて行ってみました。

新茶を水でいれた冷茶を試飲させてくれました。実においしい。

店内は、いたるところお茶、お茶でした。

新茶は買わなかったのですが、抹茶ソフトを並んで買いました。

無料休憩室にて、ゆっくり座って味わいました。

通常の抹茶アイスより濃い味でした。

村内で取れる野菜や米の販売、「村の百貨店」、つまりコンビニ商品も並んでいました。

お茶を焙じていて、香ばしい香りが一帯に漂っています。

このあたりでは、メダカの養殖もしているようで、メダカのすくい取りや販売もしていました。

京都市の南にある城陽市、豊かな湧水を利用して花卉栽培が盛んな場所です。

カキツバタの花が畑に広く咲いているとの新聞記事をみつけて、行ってみました。(誤記訂正済[ショウブではないようです])

「花の小径」と名付けて畑の中に細い道が続いていました。道標や案内板は殆ど無いので、近くに行ってから迷いました。

明るい紫が、暑い太陽に照らされて輝いていました。(5月19日)

周辺には柿の畑。

柿の花。

桃の実。

ねぎぼうず。

じゃがいも。新じゃがいもの季節です。

紫蘇。

イグサ。畳表の材料になります。

中学生の頃、広島県の瀬戸内海沿岸の町に住んでいました。当時、イグサの栽培が盛んにおこなわれいました。現在、どうなったのでしょうか。

~~

上記の写真は、すべて iPhone7Plusで撮影しました。最初の写真「ショウブの花」の後背のぼかしは、iPhone7の「ポートレート」機能を使っています。iPhone7の後ろについている2つのカメラを使用した画像処理です。

我が家から散歩でいける詩仙堂の新緑を見に行きました。

宮本武蔵のもう一つの決闘場面、一乗寺下り松から坂道を少し登っていきます。

参道わきの竹林には筍が残っていました。成長した新しい長い竹も。

おくどさん。

まだサツキはほとんど咲いていません。(訂正:サツキに)

専用のビニールサンダルで庭園にでます。

撮影禁止の室内の欄間には、三十六歌仙の絵と歌が飾ってあります。そのことから「詩仙堂」との名称がつけられました。今は曹洞宗の寺院です。

サツキ、一輪。

鹿威し、時折音を響かせていました。

黄菖蒲でしょうか。

青もみじの中の紅葉。

シラン。

あやめ。(追加)

オオデマリ。

苔の斜面に咲くシャクナゲ。

それほど広くはないですが、よく手入れされたお庭です。散策を楽しみました。

洛北八瀬にこのお堂があります。

最近、とみに青もみじが机や床に映る画像がSNSに投稿されるようになったので、東京から来訪した友人夫婦と一緒に見学してきました。

叡電の終点「八瀬比叡山口」で降りて、橋を渡り川沿いに歩きます。

この右手が駅、左手の奥に瑠璃光院があります。

数年前、観光客の数が増えすぎたので公開を中止していましたが、最近は期間限定で公開されるようになりました。

参拝客の抑制のためか、写経を込にして拝観料は2000円と高く設定しています。

苔むした坂の石段を登ります。

二階の部屋からの眺望。

廊下の板がよく磨かれています。

以前は、座敷中央にある座卓で写経をするようにしてあったため、冒頭のような写真は撮れなかったようです。現在でも、座布団は置いてあるので座卓に面して座ることは禁止されてはいませんが、お互いに譲り合って座敷の奥からこの青もみじを鑑賞して、カメラやスマホにおさめていました。

時々は、カップルで廊下に出て自撮りをする人もいましたが、すぐに引っ込みました。

磨かれた床板が汚れる気がしたので、廊下はほとんど歩きません。

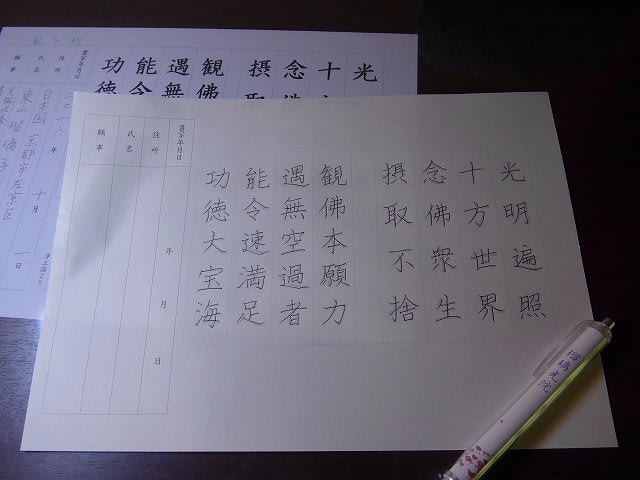

写経用に壁に面して机とLED電気スタンドが並んでいました。支給されたボールペンでお経をなぞり、書き終わった紙は階下の御本尊にお供えします。

書院二階からのパノラマ眺望。

淡いピンクのミツバツツジが若緑の日陰で咲いていました。