今回は、民衆が演じる「狂言」です(大念仏)。鎌倉時代から約700年間、絶えることなく伝承されてきました。演じる方々は、信者有志の方々が本職以外の活動として、長年練習に励んで達成したとのことです。小学生など子供がでる演目もあるそうです。

その演芸を、大学劇場の舞台で演じていただきました。

「山端とろろ」という演目を鑑賞し学習しました。

通常は、京都市中京区の四条大宮を少し西に行ったところにある「壬生寺」(律宗)でしか、それも年間の十数日だけ演じられるものです。

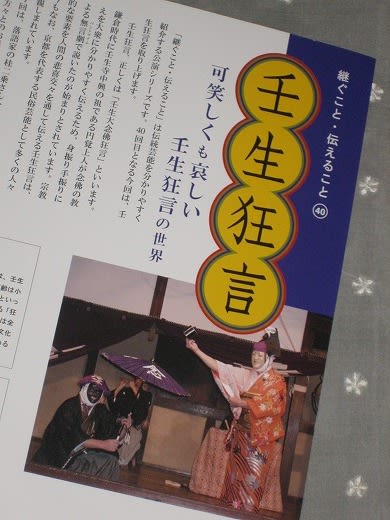

壬生狂言は「壬生大念佛狂言」と言い、昔から京の庶民に親しまれてきました。この壬生狂言は、円覚上人(1223~1311)が始めたものです。マイクやスピーカなどない昔、群衆を前にして最もわかりやすい方法で仏の教えを説こうとしました。身ぶり手ぶりのパントマイム(無言劇)に仕組んだ持斎融通(じさいゆうづう)念佛を考えついたのです。これが壬生狂言の始まりと伝えられています。

近世に入ると庶民大衆の娯楽としても発展し、本来の宗教劇のみならず、能 や物語などから色々と新しく取材され、曲目やその数も変遷して現在上演されるものは、30曲であります。しかし、一般の能狂言とは異なり、かね・太鼓・笛の囃子に合わせ、すべての演者が仮面をつけ、一切「せりふ」を用いず無言で演じられる壬生狂言の形は変わらず、娯楽的な演目の中にも勧善懲悪、因果応報の理を教える宗教劇としての性格を今日まで残しています。(後半文章は壬生寺webに一部加工しました)

その演芸を、大学劇場の舞台で演じていただきました。

「山端とろろ」という演目を鑑賞し学習しました。

通常は、京都市中京区の四条大宮を少し西に行ったところにある「壬生寺」(律宗)でしか、それも年間の十数日だけ演じられるものです。

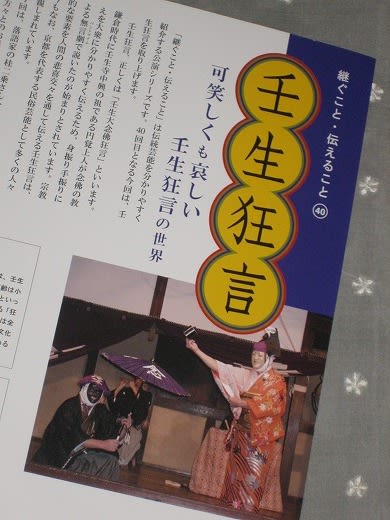

壬生狂言は「壬生大念佛狂言」と言い、昔から京の庶民に親しまれてきました。この壬生狂言は、円覚上人(1223~1311)が始めたものです。マイクやスピーカなどない昔、群衆を前にして最もわかりやすい方法で仏の教えを説こうとしました。身ぶり手ぶりのパントマイム(無言劇)に仕組んだ持斎融通(じさいゆうづう)念佛を考えついたのです。これが壬生狂言の始まりと伝えられています。

近世に入ると庶民大衆の娯楽としても発展し、本来の宗教劇のみならず、能 や物語などから色々と新しく取材され、曲目やその数も変遷して現在上演されるものは、30曲であります。しかし、一般の能狂言とは異なり、かね・太鼓・笛の囃子に合わせ、すべての演者が仮面をつけ、一切「せりふ」を用いず無言で演じられる壬生狂言の形は変わらず、娯楽的な演目の中にも勧善懲悪、因果応報の理を教える宗教劇としての性格を今日まで残しています。(後半文章は壬生寺webに一部加工しました)

壬生狂言は名前だけは聞いたことがありましたが

こういうものだとは初めて知りました。60年以上

生きてきてまだまだ知らないことがいっぱいです。