園内風景

陽だまりを楽しむご夫婦。

絵を描く人。

広い園内にはこのような人々の他には人影はまばらだった。

花壇には寒さに強い草花が植えられ、綺麗な花を咲かせていた。

遠くに見える霧の発生装置はお休み。

小さい方の池の端の梅はまだ3分咲き位だ。

遠くに国分寺駅のツインタワーが霞んで見える。

3分咲きの梅の花。

梅の花は数多く撮影したが気に入った写真は無い。

絵になる枝ぶりがなかなか見つからないためかも知れない。梅の花の写真は永遠の課題のような気がする。

園内風景

陽だまりを楽しむご夫婦。

絵を描く人。

広い園内にはこのような人々の他には人影はまばらだった。

花壇には寒さに強い草花が植えられ、綺麗な花を咲かせていた。

遠くに見える霧の発生装置はお休み。

小さい方の池の端の梅はまだ3分咲き位だ。

遠くに国分寺駅のツインタワーが霞んで見える。

3分咲きの梅の花。

梅の花は数多く撮影したが気に入った写真は無い。

絵になる枝ぶりがなかなか見つからないためかも知れない。梅の花の写真は永遠の課題のような気がする。

お鷹の道

国分寺境内の梅を楽しみながらお鷹の道に出る。

地面に水たまりがあり、そこに反映する風景が面白かった。

お鷹の道を流れる用水路には豊富な水が流れていた。

用水路の中を一羽のアオサギ?が餌を求めてか静かに歩いていた。

長年お鷹の道を散歩するが、用水路の中を歩くサギを見た事が無く、このサギを見たときは感動的だった。

すぐ間近かでシャッターを切ったが逃げることなく悠々と歩いていた。

真姿の池横の用水路にはカラーの花が咲いていた。

こんな2月の寒い時期にこの花は咲いていた??・・・もっと暖かい時期に咲く花だと思っていたが・・・記憶違いかな?

ふれあい広場を抜け、国分寺公園に出る。

広場の隅に水仙を見つけた。

暖かい陽のぬくもりを出すべくファンタジックフォーカスで撮影した。

ほんのりとした雰囲気が出ていると思う。

例年観察している河津桜。

この日は2月13日、季節的にはまだ真冬にもかかわらず花が咲き始めていた。

昨年は2月26日ころが咲き始めだった。

約2週間開花が早い。

思えば我が家の庭で氷が張った事は無い。

今年はよほどの暖冬だったのだろう。

散歩

2月13日散歩に出る。

何時ものコースを逆に歩く。

国分寺公園入り口の都立図書館横に「マンサク」の木があり、花が咲いていた。

花はやや盛りを過ぎた感じだった。

春一番に咲く花にしても開花がずいぶん早い。

樹木の名札が付いていた。

花名は「シナマンサク」とあった。(ファンタジックフォーカスで撮影)

隣に一般的な「マンサク」の木があったが、まだ花は咲いていない。

第4小学校から南に少し行った所に消防署がある。

その脇に見事な白梅の木があり、5分咲き位になっていた。

清楚な感じの花だ。

消防署の隣にこじんまりとした遊園地がある。

土地の有力者が寄贈した土地に作った遊園地との事だが、何時通っても人影を見る事は無い。

春近しの感じを出したく、ファンタジックフォーカスで撮影。

国分寺楼門に出る。

国分寺万葉百花園にカワヤギ(和名ネコヤナギ)の花芽?が膨らんでいた。

春近しの感じだ。

国分寺境内の紅梅・白梅が満開だった。

ファンタジックフォーカスで撮影したが雑然とした感じで失敗だった。

国分寺史跡、講堂跡に出る。

春のような陽気の陽だまりを楽しむような人たちが彼方此方に見られた。

猫も日向ぼっこ?

水鳥の池から西立川口

水鳥を写しながら西立川口に向かう。

ここからはすべて8ミリ魚眼レンズで写す。

この広い池を魚眼で写すのは初めての事だ。

肉眼で見る池の風景とは全く違う広がりを見せる。

池の中の小島の欅の木と水面の反映が美しい。

池が円形に見える葦?の切り株に日が当たり、不思議な効果を出している。

暖かい日差しを楽しみながら語り合う二人。

何を語っているのだろうか。

冬の昭和記念公園に来たのは初めての事だった。

年明け最初に来るのは桜、チューリップの花の季節が多い。

冬の公園も静かな雰囲気でなかなか捨てたものではないと云った印象だった。

池の鳥たち

水鳥の池には鴨と思われる鳥が多数飛来している。

そんな鳥を取り入れた風景を何枚か写した。

人慣れした鴨が結構いるようだ。

近くまで寄っても逃げない。

ワイドレンズで、鴨を主役に池の遠望を見せるようなフレーミングにした。

遠近感が誇張され、池の広さが表現された。

水の中、岡の上、羽を休めてジーッとしている。

日向ぼっこなのか寝ているのか分からないが、頭を羽の中に埋めて動かない。

枯れた葦の切り株と池に反映する木立の中をよぎる一羽の鴨。

水面の風景の中に添景として鴨を入れる。

静の中に動を入れる事で画面が生き生きとし、写真に動感が生まれた。

同じく一羽の鴨と、水面に反映する風景。

揺らめく木立の反映と褐色の反映、そこに添景として鴨を入れた。

この一羽の鴨によってこの写真が引き締まった。

添景の取り込みようで写真が生き死にする。

上の写真と同じような場面。

水面の反映がカラフルで美しい。

揺れる水面に静かに浮かぶ鴨たち。

いずれも静と動の組み合わせで冬の池の静けさを表現した。

池に遊ぶ鴨たちと自然の風景とのコラボのショットは無数にある。

自分の感性に従って切り取って行く作業は難しくもあるが楽しいものだ。

みんなの原っぱから水鳥の池

春を思わせる暖かい日差しを浴びながら「こもれびの里」を後にぶらぶらと歩き、みんなの原っぱにでる。

広場には思ったほどの人はいなかった。

あちこちで親子連れが凧あげを楽しんでいた。

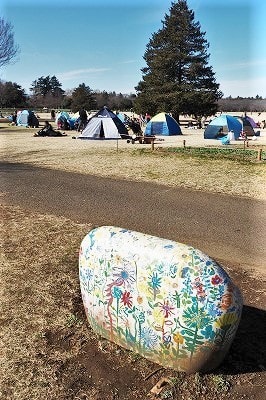

広場の一角は沢山のテントが張り巡らされ、テント村の様相を呈していた。

テントの中では昼寝を楽しむ人、本を読む人、親子で食事をする人、人それぞれの楽しみ方をしていた。

テント村を離れた所に楽しい絵が書かれた石が置かれていた。

アートストーン?この絵は何かのイベントで書かれたものだろうか?こんな石が4個ばかり並んでいた。

花木園に出るとそこには巨大な犬を連れた男性がいた。

後ろ足で立てば人間より大きいのではないかと思われる。

何処の国の犬だろうか。

花木園から水鳥の池に出る。

少女の像越しに池を見る。

何時も28ミリ広角レンズで同じような構図で撮るが、少女の像全体を入れ込んだ池の風景を撮る事が出来なかったが、8ミリ魚眼で初めて撮る事が出来た。

魚眼レンズの威力は抜群。

水ぬるむ池畔では人に慣れた鴨に手渡しで餌をやる女性がいた。

ここまで人なつこい鴨がいるのだと驚いた。

またまた大型犬を連れた女性たちが現れた。

動物たちと一緒に楽しむ事が出来る昭和記念公園は何とも嬉しい公園だと思う。

こもれびの里

こもれびの里に入ると、一寸した斜面に「セツブンソウ」が咲いていた。

柵の中に群生しているのだが、斜面にやや下向きに花が咲き、しかも柵の近くに咲く花が無く、望遠で遠くにある花を写すことになる。

斜面のためカメラを地面すれすれに置いても草丈を表現する事が出来なかった。

かろうじて花のアップを写す事が精いっぱいだった。

植物はどのようにして季節を感じるのだろうか、花名通り2月節分には開花する。不思議?

里の農家。

茅葺屋根のどっしりとした構えが豪農の面影を残している。

この日は囲炉裏に火が入っていた。

昔懐かしい囲炉裏。

農家の生まれではないが、戦時中に疎開した先の農家がまさにこんな感じだった。

いろりを囲んで農家の人たちと語り合ったことが思い出される。

竈のお釜の上に藁で作ったねずみが置かれていた。

何かのおまじないだろうか。

座敷には七段飾りのお雛様が飾ってあった。

現在は住宅事情もあってか七段飾りのお雛様を一般家庭で見る事は少ない。

我が家も内裏雛のみだ。

外に出ると屋敷を囲むように白梅が植えられ花が咲き始めていた。

里の農家遠望。

魚眼撮影、広々とした青空が陽光を目いっぱい降り注ぐ感じで清々しい。

「あぼへぼ」なるものが立っていた。

粟の穂が垂れ下がるほどの豊作になるように祈願するものらしい。

こんな風景を見ながらのんびりと歩きながらこもれびの里を後にした。

き始めていた。

こもれびの里

こもれびの里近くにも蝋梅、紅梅、白梅等が咲いていた。

蝋梅の品種にもよるのだろうが、花が下を向いて咲いている木ばかりで撮影がやり難い。

従って下からあおるように空バックで、しかも遠くにある花を望遠で引き寄せながら写すと云う事が多くなる。

この辺りはソシンロウバイと云う品種が主に植えられているようで、この品種の花は下向きに咲くようだ。

白梅はまだ咲き始めの感じで、花は探さないと見つからないような状態で、時期がまだ早いようだ。

この2枚の写真の梅は品種が違い、一重と八重のようだ。

紅梅は今が真っ盛りの感じ。

今回の梅、蝋梅、の撮影は不満足な写真ばかりで、ブログにアップするような写真ではなかったが、ご訪問下さった方々に、自分ならこんな風に撮りたい等と色々と考えて頂ければ有難いなと思っている。

こもれびの池周辺 3

白梅、蝋梅、ボケのアップの写真を撮り始めたが、梅の仲間特有の枝ぶりの悪さと云うか柔らかみの無い硬い感じの枝に花が付くと云った感じでなかなか上手いフレーミングが出来ない。

自分のセンスの無さを棚に上げて(笑い)・・・・何とか写して見た。

蝋梅独特の蝋細工のようなぬめっとした感じを何とか出す事が出来た。

花が一か所にかたまってついているのも蝋梅の特徴かもしれない。

花がかたまって咲いている。

何とも撮り難い花がだ。

順光で狙ったり半逆光で狙ったりして花に立体感を出して見たりと色々と試すが、枝ぶりの悪さと花の付き方が殆ど下向きであることが撮り難い原因のようだ。

白梅も同じような傾向だ。

直線的な枝に花がかたまってついている。

アップで撮るのに良い花を見つける事が写真の出来の良し悪しを決める事に繋がる。

枝が混んでいる時はバックがうるさく、主役の花がバックにめり込んでどれが主役の花か分からなくなってしまう。

マクロ、または望遠でバックを出来るだけぼかし、主役の花が浮き出るように工夫をしなければならない。

幸いに白梅は開花している花が少なく、バックとの重なりが少ないので主役の花をアップで撮ることが比較的楽だった。

ボケの花も梅に近い枝ぶりだ。

ボケはまだ時期が早く殆ど咲いていなかった。

ボケは3月頃が最盛期になるのではないだろうか。

これらの花を写しながら、こもれびの池からこもれびの里に向かって歩く。

こもれびの池周辺 2

池の周辺には梅の他に「蝋梅」が沢山植えられ、満開状態だったが、やや盛りを過ぎた木もあった。

この2枚の写真は、ボデーキャップ兼8ミリ魚眼レンズで撮影。

非常に広範囲の風景が映し出されており「蝋梅」の咲いている環境が良く分かる。

記録的表現には優れたレンズだ。

「蝋梅」の」間に「紅梅」が咲き、色のコントラストが美しかった。

小高い所に東屋があり、周囲には「蝋梅」が取り囲むように植えられていた。

「蝋梅」を」撮影する女性の姿も見られた。

皆春の訪れを待ちかねているのだろう。

8ミリ魚眼で撮影。

アマチュアカメラマンらしき人達が数人訪れ、盛んに「蝋梅」を撮影していた。

「蝋梅」と「紅梅」

8ミリ魚眼撮影。

ここまでは「蝋梅」が咲いている風景を主に紹介した。

池の周囲を歩き回るうちに汗ばんで来た。

着ていたダウンコートを脱ぐ。

何時もの例だが、撮影の初めはたいていの場合、先ずその地の雰囲気を記録しておく。

その後、自分なりに見た風景を撮影する事にしている。