信州民謡に《伊那節》がある。本場は伊那市で、旧伊那町の花柳界で歌われてきたものがおそらく「正調」。

松本・浅間温泉の花柳界出身の市丸も《伊那節》の吹込みで一躍有名になったのは有名。

一方で、飯田市でも《伊那節》の伝承に気が付いた。大体、

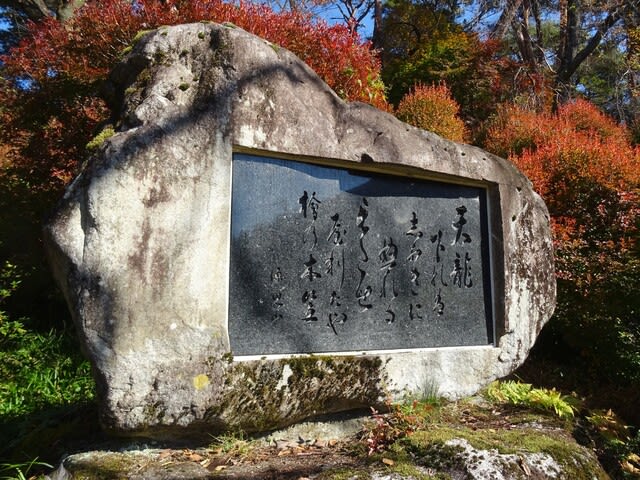

〽︎天竜下れば 飛沫に濡れる

持たせやりたや 桧笠

という有名な歌詞があるが、これは舞台は飯田市の天竜峡なのだ。詳細としては飯田市で伊那節の新歌詞募集が行われ、この「天竜下れば…」の歌詞は、小笠原秀雄によるもので一位となったもの。

そしてその歌碑が天竜峡にあるということで、今更ながら飯田まで出かけて確認してきた。

JR飯田線、天竜峡駅近くにある天竜峡温泉観光案内所でマップをいただく。

まず、天竜峡第一公園にある「伊那節の碑」へ向かう。

ここだ!

小笠原秀雄は教員。校長職を辞して家族でブラジルへ移住したという。この碑の書は、信州を離れる前日に親類に書き残したものだそうだ。

天竜峡といえば姑射橋。ここからの眺めはとてもいい。

この橋の手前に「市丸歌碑」がある。

これは《伊那節》ではなく、新民謡《天竜下れば》(長田幹彦詞・中山晋平曲)の1番の詞が刻まれている。

続いて、向かいの広場には《龍峡小唄》歌碑がある。

《龍峡小唄》は白鳥省吾詞・中山晋平曲の新民謡。

天竜峡に民謡関連で3基の歌碑があるのだ。

その他、いろいろな碑があって面白い場所だ。