先月11/25(土)

カミさんの尾てい骨骨折も大分良くなって、

少し歩けるようになったので、

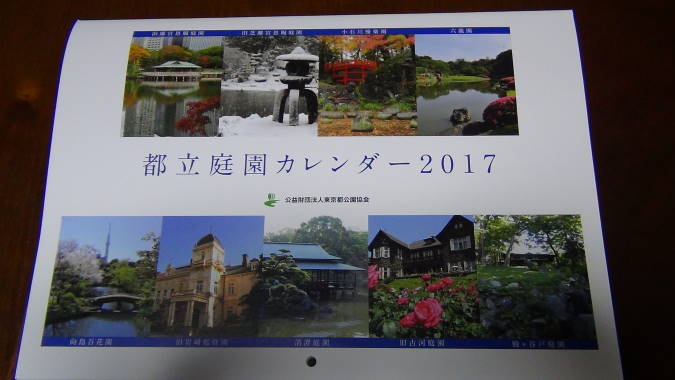

小石川後楽園まで出かけた。

地下鉄で水道橋駅を降り、小石川後楽園に向かって歩くと、

快晴の土曜日とあって、人通りが多く、気分も浮き立ってきた。

少し先の信号を右折すれば小石川後楽園の入り口であるが、

その手前にあるトヨタ自動車の東京本社ビルの先を右折した。

たしかこの先は小石川後楽園の白壁にぶつかる筈と思って。

(右手のトヨタ自動車ビル)

建物の隣の植え込みが、綺麗に整備されており、

小石川後楽園入り口への参道のようだ。

(隣の通路)

(隣の通路2)

(隣の通路3)

この先に見える白壁が小石川後楽園を取り巻く塀になって居る。

(小石川後楽園の白壁)

今来た通路を振り返ってみるとのっぽのビルと駐車場入り口が見える。

どうやら通ってきた通路は、駐車場の上にあるようで。

白壁に突き当り、その壁に沿って歩くと、目指す小石川後楽園入り口に出る。

(振り返って見たのっぽビルと駐車場入り口)

(小石川後楽園入り口)

看板に「小石川後楽園 深山紅葉を楽しむ」とある。

正門の左側にお馴染みの三つ葉葵の家紋が入った提灯がある。

(小石川後楽園入り口左側の葵の家紋)

水戸黄門漫遊記でこの家紋のついた印籠を掲げて、

助さんだったか格さんだったか、

「下がりおろう、この紋所が目に入らぬか」

とタンカを切る有名な家紋である。

入場料:一般 300円

65歳以上150円

交 通:都営大江戸線「飯田橋」(C3出口)徒歩3分

JR「水道橋」(西口)「飯田橋」(東口)徒歩8分

東京メトロ東西線・有楽町線・南北線「飯田橋」(A1出口)徒歩8分

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園」(1番出口)徒歩8分

残念ながら駐車場はありません。

小石川後楽園の中に入って、まず目に入るのが人の多さと紅葉。

(小石川後楽園の人並みと紅葉と東京ドームの屋根)

(小廬山と紅葉)

(涵徳亭と紅葉)

(涵徳亭脇の灯篭と紅葉)

(西湖の堤と紅葉)

実際の西湖は広々とした湖の中に伸びる防波堤をイメージしていただくと解りやすい。

でも、ここは小石川後楽園、西湖をイメージして造った庭園であることを忘れてはならない。

(西湖の堤のミニチュア)

(鮮やかなイロハモミジ)

(京都の名をとった渡月橋)

(大堰川/おおいがわとモミジ)

この先は山になり、登って小廬山の上に行くのであるが、

カミさんの骨折が治りかけのリハビリを兼ねての散策であるので、

この先の山登りはまた次の機会に取って置くことにした。

(小廬山の山すそと紅葉)

昨年の小石川後楽園と比較してご覧下さい。

(晩秋の小石川後楽園

http://blog.goo.ne.jp/hidebach/e/c9479e537094402929588ebac6ead83c)

つづく

カミさんの尾てい骨骨折も大分良くなって、

少し歩けるようになったので、

小石川後楽園まで出かけた。

地下鉄で水道橋駅を降り、小石川後楽園に向かって歩くと、

快晴の土曜日とあって、人通りが多く、気分も浮き立ってきた。

少し先の信号を右折すれば小石川後楽園の入り口であるが、

その手前にあるトヨタ自動車の東京本社ビルの先を右折した。

たしかこの先は小石川後楽園の白壁にぶつかる筈と思って。

(右手のトヨタ自動車ビル)

建物の隣の植え込みが、綺麗に整備されており、

小石川後楽園入り口への参道のようだ。

(隣の通路)

(隣の通路2)

(隣の通路3)

この先に見える白壁が小石川後楽園を取り巻く塀になって居る。

(小石川後楽園の白壁)

今来た通路を振り返ってみるとのっぽのビルと駐車場入り口が見える。

どうやら通ってきた通路は、駐車場の上にあるようで。

白壁に突き当り、その壁に沿って歩くと、目指す小石川後楽園入り口に出る。

(振り返って見たのっぽビルと駐車場入り口)

(小石川後楽園入り口)

看板に「小石川後楽園 深山紅葉を楽しむ」とある。

正門の左側にお馴染みの三つ葉葵の家紋が入った提灯がある。

(小石川後楽園入り口左側の葵の家紋)

水戸黄門漫遊記でこの家紋のついた印籠を掲げて、

助さんだったか格さんだったか、

「下がりおろう、この紋所が目に入らぬか」

とタンカを切る有名な家紋である。

入場料:一般 300円

65歳以上150円

交 通:都営大江戸線「飯田橋」(C3出口)徒歩3分

JR「水道橋」(西口)「飯田橋」(東口)徒歩8分

東京メトロ東西線・有楽町線・南北線「飯田橋」(A1出口)徒歩8分

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園」(1番出口)徒歩8分

残念ながら駐車場はありません。

小石川後楽園の中に入って、まず目に入るのが人の多さと紅葉。

(小石川後楽園の人並みと紅葉と東京ドームの屋根)

(小廬山と紅葉)

(涵徳亭と紅葉)

(涵徳亭脇の灯篭と紅葉)

(西湖の堤と紅葉)

実際の西湖は広々とした湖の中に伸びる防波堤をイメージしていただくと解りやすい。

でも、ここは小石川後楽園、西湖をイメージして造った庭園であることを忘れてはならない。

(西湖の堤のミニチュア)

(鮮やかなイロハモミジ)

(京都の名をとった渡月橋)

(大堰川/おおいがわとモミジ)

この先は山になり、登って小廬山の上に行くのであるが、

カミさんの骨折が治りかけのリハビリを兼ねての散策であるので、

この先の山登りはまた次の機会に取って置くことにした。

(小廬山の山すそと紅葉)

昨年の小石川後楽園と比較してご覧下さい。

(晩秋の小石川後楽園

http://blog.goo.ne.jp/hidebach/e/c9479e537094402929588ebac6ead83c)

つづく