2016.11.18.小春日和。

桜の咲く春はとっくに過ぎて、秋も深まった日に、

「もみじが綺麗かもよ」とカミさんが後楽園へボクを誘った。

晩秋の日差しも気温も18℃と良好で、出かけることにした。

小石川後楽園に到着すると、入口に救急車が停まっている。

どなたか具合の悪い人でも出たのかと思いながらも、

入場券を購入する、65歳以上150円であった。

後楽園の門前に「深山紅葉を楽しむ」の看板が。

そして入場券売り場までの道路には落ち葉がたまっている。

(小石川後楽園の門)

(落ち葉がたまった入り口までの道路)

パンフレットに「東京に残る深山幽谷」とある。

そうかと思いながら、園内に入って、秋の深まりに眼を見張った。

小石川後楽園はご存知の水戸の黄門様が完成した回遊式庭園です。

黄門様の徳川光圀は、

造成に当たり明の朱瞬水(しゅしゅんすい)の意見を取り入れ、

円月橋、西湖堤など中国の風物を取り入れたと言う。

園内は全部でおよそ二万坪の広さ。

(小石川後楽園全図)

(最初に目に入る小廬山と紅葉)

(大泉水と上の方に見えるのは東京ドーム、以前の後楽園球場)

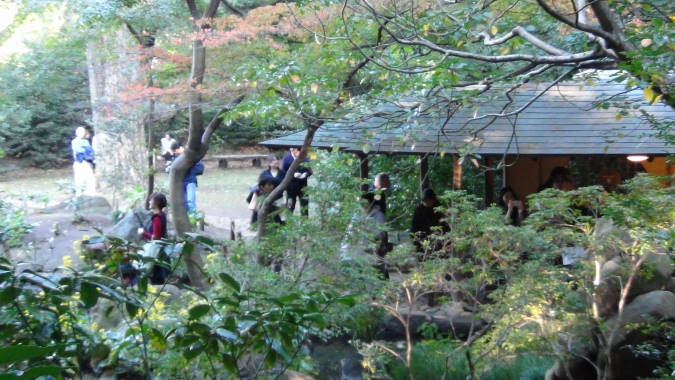

(有料のお茶が頂ける涵徳亭の紅葉)

涵徳亭(かんとくてい)東側の紅葉がきれいであった。

後は説明が要らない、紅葉をご覧ください。

(涵徳亭東側の紅葉1)

(涵徳亭東側の紅葉2)

(涵徳亭東側の紅葉3)

(屏風岩)

(沢渡り1)

(来た道を振り返った所)

(沢渡り2山の上から)

(通天橋)

(通天橋から沢渡を俯瞰)

冒頭に後楽園入り口に救急車が停まっていると書いたが、

この通天橋のふくらみで足を滑らしたご婦人が転んで、

頭を岩にぶつけて意識不明になった。

救急隊員とストレッチャーに乗ったご婦人に、

ご主人らしい人が、しきりに呼びかけていた。

痛ましい光景であった。

大事に至らぬようお祈りするより仕方がない。

後楽園内をぐるりと回って、

4年前の春には東北大震災の影響で破損していた円月橋の前に来た。

すっかり修復されて、橋の半月が水面に映って円が描かれた形になる。

(小廬山の上から)

(円月橋)

(水面に写る円)

後楽園の西北にきた。春には梅が咲き誇る場所である。

流れるのは神田川、この上流の高田馬場付近のアパートをモデルに作詞され、

大ヒットとなったあの「神田川」である。

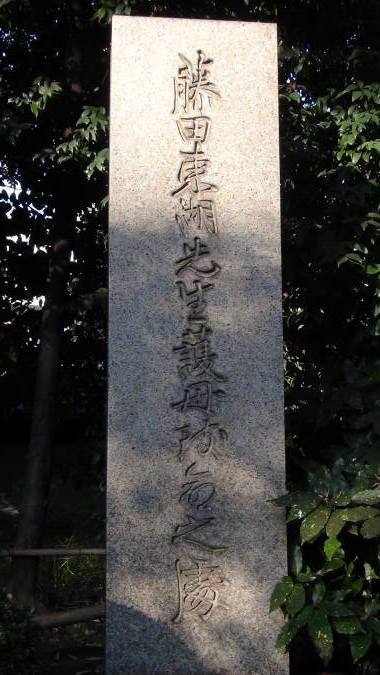

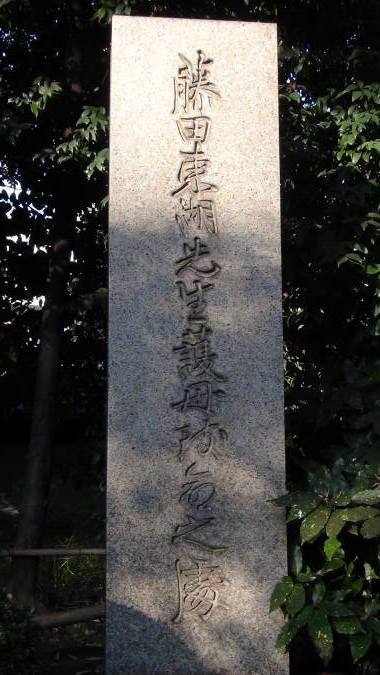

この一角に水戸藩の藤田東湖護母の碑がある。

水戸藩の側用人として活躍した藤田東湖は、

安政の大地震で、地震発生時に東湖は一度は脱出するも、

火鉢の火を心配した母親が再び邸内に戻るとその後を追い、

落下してきた梁(鴨居)から母親を守るために自らの肩で受け止め、

何とか母親を脱出させるが、自身は力尽き下敷きとなって圧死したといわれる。

母を護った場所としてその碑は建てられた。

(神田川のある場所右手が梅林)

(藤田東湖の碑)

(藤田東湖 先生護母致命之處碑)

さらに進み大泉水の奥から池と紅葉を眺める。

水面に映る紅葉もまた美しい。

(大泉水と紅葉1)

(大泉水と紅葉2)

(大泉水と水面に映る紅葉)

東北の震災地を優先したため後楽園の護岸工事は今たけなわである。

目の覚めるような、華やかな紅葉を眺めて後楽園の見学は終わりにしたい。

(震災後の護岸工事中の回遊路)

(目の覚めるような紅葉)

桜の咲く春はとっくに過ぎて、秋も深まった日に、

「もみじが綺麗かもよ」とカミさんが後楽園へボクを誘った。

晩秋の日差しも気温も18℃と良好で、出かけることにした。

小石川後楽園に到着すると、入口に救急車が停まっている。

どなたか具合の悪い人でも出たのかと思いながらも、

入場券を購入する、65歳以上150円であった。

後楽園の門前に「深山紅葉を楽しむ」の看板が。

そして入場券売り場までの道路には落ち葉がたまっている。

(小石川後楽園の門)

(落ち葉がたまった入り口までの道路)

パンフレットに「東京に残る深山幽谷」とある。

そうかと思いながら、園内に入って、秋の深まりに眼を見張った。

小石川後楽園はご存知の水戸の黄門様が完成した回遊式庭園です。

黄門様の徳川光圀は、

造成に当たり明の朱瞬水(しゅしゅんすい)の意見を取り入れ、

円月橋、西湖堤など中国の風物を取り入れたと言う。

園内は全部でおよそ二万坪の広さ。

(小石川後楽園全図)

(最初に目に入る小廬山と紅葉)

(大泉水と上の方に見えるのは東京ドーム、以前の後楽園球場)

(有料のお茶が頂ける涵徳亭の紅葉)

涵徳亭(かんとくてい)東側の紅葉がきれいであった。

後は説明が要らない、紅葉をご覧ください。

(涵徳亭東側の紅葉1)

(涵徳亭東側の紅葉2)

(涵徳亭東側の紅葉3)

(屏風岩)

(沢渡り1)

(来た道を振り返った所)

(沢渡り2山の上から)

(通天橋)

(通天橋から沢渡を俯瞰)

冒頭に後楽園入り口に救急車が停まっていると書いたが、

この通天橋のふくらみで足を滑らしたご婦人が転んで、

頭を岩にぶつけて意識不明になった。

救急隊員とストレッチャーに乗ったご婦人に、

ご主人らしい人が、しきりに呼びかけていた。

痛ましい光景であった。

大事に至らぬようお祈りするより仕方がない。

後楽園内をぐるりと回って、

4年前の春には東北大震災の影響で破損していた円月橋の前に来た。

すっかり修復されて、橋の半月が水面に映って円が描かれた形になる。

(小廬山の上から)

(円月橋)

(水面に写る円)

後楽園の西北にきた。春には梅が咲き誇る場所である。

流れるのは神田川、この上流の高田馬場付近のアパートをモデルに作詞され、

大ヒットとなったあの「神田川」である。

この一角に水戸藩の藤田東湖護母の碑がある。

水戸藩の側用人として活躍した藤田東湖は、

安政の大地震で、地震発生時に東湖は一度は脱出するも、

火鉢の火を心配した母親が再び邸内に戻るとその後を追い、

落下してきた梁(鴨居)から母親を守るために自らの肩で受け止め、

何とか母親を脱出させるが、自身は力尽き下敷きとなって圧死したといわれる。

母を護った場所としてその碑は建てられた。

(神田川のある場所右手が梅林)

(藤田東湖の碑)

(藤田東湖 先生護母致命之處碑)

さらに進み大泉水の奥から池と紅葉を眺める。

水面に映る紅葉もまた美しい。

(大泉水と紅葉1)

(大泉水と紅葉2)

(大泉水と水面に映る紅葉)

東北の震災地を優先したため後楽園の護岸工事は今たけなわである。

目の覚めるような、華やかな紅葉を眺めて後楽園の見学は終わりにしたい。

(震災後の護岸工事中の回遊路)

(目の覚めるような紅葉)