(奥の細道【19】塩釜神社 2)

元禄二年五月八日(陽暦6月24日)仙台を立った芭蕉は、塩竃に行っている。

御釜神社は、JR本塩釜駅を出て直進し、すぐ広い道路に出るので左折。

たぶん四つ目と思うが歩行者用信号を左折すると、御釜神社へ出る。

ここに曽良が書いた「塩竃のかま」がある。

(御釜神社)

海水を汲んでお釜に入れて火を入れ、煮つめて塩を作った。

その鉄製の御釜が四口祀られている。

塩釜の地名はこの釜に由来していると言われます。

残念ながら社務所は閉まっていて、

肝心のお釜を見ることは出来なかったのはくれぐれも残念であった。

(拝観料百円と観光案内所で聞いていたのに。)

御釜神社を出て、もと来た道に戻ると、道路向こう側に鳥居が見える。

塩釜神社の東参道の鳥居であった。

この奥に、松尾芭蕉が塩竃に来た時に宿を借りた法連寺跡がある。

(東参道の鳥居)

「曽良の旅日記」に、

「八日 朝之内小雨ス。巳ノ尅(こく)ヨリ晴ル。

未の尅、塩竃ニ着、

(中略)

出初めニ塩釜の釜を見る。宿、治兵へ。

法連寺門前、加衛門状添。銭湯有ニ入。」とある。

未の尅、塩竃ニ着、

(中略)

出初めニ塩釜の釜を見る。宿、治兵へ。

法連寺門前、加衛門状添。銭湯有ニ入。」とある。

「五月八日 朝の内は小雨であった。午前10時より晴れる。

午後2時、塩竃に着く。

(中略)

出始めに塩竃の「御釜」を見る。宿は治兵宅に。

法連寺門前なり。加衛門からの紹介状を渡す。

銭湯があったので入る。」こんな意味であろうか。

その法連寺跡が鳥居の奥にあった。

塩竃市教育委員会の説明では、

「法連寺は塩釜神社の別当寺であった。

金光明山法連寺と号し、真言宗のお寺であったが、

明治維新に神仏判然令が布告され廃寺となった。」とある。

(芭蕉止宿の法連寺跡の碑、芭蕉はこの門前に泊まった。)

(法連寺跡)

芭蕉が訪れた塩釜神社の表参道はもっと先である。

案内板には250m先と書いてある。

のぼり坂の道路を進むと、

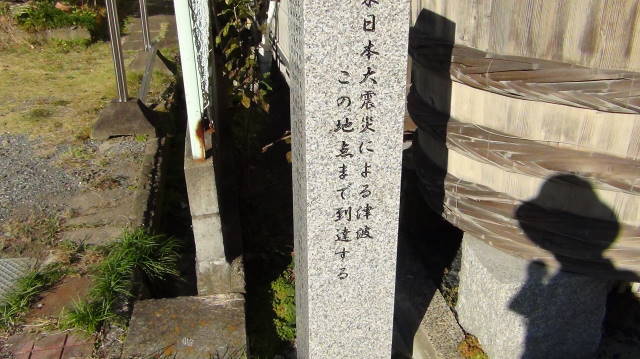

東日本大震災で押し寄せた津波がここまで来たという石碑が建っている。

避難所になった小学校へは住民が炊き出しをして運んだと記されている。

(表参道への道案内)

(津波が押し寄せた記念の石碑)

やがて塩釜神社の表参道の鳥居が見えてきた。

芭蕉がすごい階段があると記した場所である。

鳥居の後ろに確かにその階段が見え、近所の方か、観光客か、

何人かその階段を上っている姿が見える。

入口の石柱には、「東北鎮護塩釜神社」とあり、

鳥居の扁額には「陸奥国一宮」と書いてある。

宮城県の一之宮である。

(鎮護塩釜神社の石碑)

(表参道の鳥居)

(鳥居の扁額)

次回は塩釜神社の階段を上る。

数が減ってと言うより減らして、

現役時代の10%ほどになりましたので、

手書きにしています。

始めればすぐ終わるので放ってあります。

魚は美味しかったですね。

北海道も魚は美味しいでしょうね。

新しいプリンターを買ったので写真付きの年賀状は出来栄えが良いように感じましたね。

今年は家内が10枚で私が53枚でした現役時代と比較したら

現在は三分の一に減りましたかな。

そろそろ私も年賀状の辞退を表明する歳になりつつありますね。

そうそう私の部下に塩釜という名字の事務員がいましたね

大阪人と違う訛りだったので東北の出身だったのかしら?

直ぐに私が関東へ単身赴任に成ったもんで聞きそびれてしまいましたけど。

塩釜見れなくても食は満足

すごい階段~当時もそう呼ばれたのかな

段数の多い長い階段~上ってみたことでしようね。

銭湯に入れたら~これに勝る喜びなくても

叶わぬこと~泊りは温泉宿?

交通費+二泊朝食付きで2万円でした。

旅行社はこれで利益出るのでしょうかね。

新幹線座席指定でした。

いくら東北新幹線とはいえ。

百年に一回くらい、著名人が絵に残したり、

文章に残したりしているそうです。

そのように教えてくださった方が、

階段を上っている時、教えてくれました。

ボクはまだ作成できていません。

現役時代、数百枚あった年賀状、

70歳を契機に卒業しますと書いて出したら、

極端に減って今は30枚前後になりました。

義理の年賀状は終わりました。

有名なお釜の拝観、出来なくて残念でしたね。

こんな地点までも津波が押し寄せたんですね。

この様な石碑は後生のために絶対に必要ですよね。

現役には、時間がなくきついですね。

単身赴任のときはもっと大変でした。

一応、やめられない世代ですね。