(奥の細道【14】笠島)

福島の医王寺で佐藤継信・忠信の嫁の鎧姿をみて、

息子が凱旋したと間違えて、母親が喜んだ話は前に書いた。

奥の細道で芭蕉がいう「二人の嫁がしるし」は、

芭蕉の時代には医王寺にはなく、

「曽良の旅日記」に「次信・忠信が妻の御影堂あり」

とある甲冑姿の人形は宮城県の白石市斎川にある田村神社にある。

ここのお堂に甲冑姿を芭蕉は見た。

二人の嫁の鎧姿を木造にしてあったのを観て感動したのを、

医王寺の項で書き、有名な俳句、

・笈も太刀も 五月のかざれ 帋幟(かみのぼり)

を残した。

芭蕉は、その後、飯坂温泉で泊まり、次のように記し、

「路縦横に踏んで伊達の大木戸を越」して、

宮城県入りしている。更に

「鐙摺、白石の城を過ぎ」て、

「甲冑堂」を見に田村神社に行っている。

その「甲冑堂」を観に東北新幹線で出かけた。

東北新幹線の「白石蔵王」で降り、タクシーを拾い、

甲冑堂のある田村神社に向かう。

(白石蔵王駅)

途中、鐙摺坂(あぶみずりさか)が見えると言う馬牛沼(まぎゅうぬま)へ行く。

馬牛沼はある書物によると万牛沼と書いてあったので、

タクシーの運転者さんに「万」なのか「馬」なのか尋ねると「馬」だという。

なぜ万牛沼と書かれたとだろうと不審に思っていたら、

「曽良旅日記」に

「万ギ沼・万ギ山あり。その下の道、アブミコワシと云う岩有。

二丁程下りて右の方に次信・忠信が妻の御影堂有。同晩、白石に宿す」

二丁程下りて右の方に次信・忠信が妻の御影堂有。同晩、白石に宿す」

と記されてあった。

ここが「万」の字の出所であった。

(馬牛沼)

(馬牛沼の説明板)

馬牛沼の説明板にあるように、北に見える山に鐙摺坂は見えないが、

この山のどこかにアブミコワシ坂があるのだろう。

馬牛沼を後に田村神社に向かう。

曽良の旅日記のように、右に入りすぐ右側にその神社、

と言うより「甲冑堂」はあった。

甲冑堂の看板がでかでかと掲げてあり、田村神社の影が薄い。

(甲冑堂の神社の鳥居)

(田村神社本殿)

(甲冑堂)

甲冑堂には人っ子一人いない。普段の日で観光客もいないのだ。

せっかく来たのに「楓」「初音」の二人の甲冑姿が見られないのは、

いかにも残念である。

タクシーの運転手さんに聞けば、

「見せて貰えないだろうが、声だけかけて見たら如何ですか」と言う。

どこへ訊けばよいのかさえ分からない。

甲冑堂の一段下がったところに社務所がある。

東京では神社の社務所は何時も留守で、七五三とか夏祭りとか、

でなければ人は居ないのが当たり前。

社務所に人を残すほど、暇人は東京には居ない。

でも念のため、社務所に寄って扉を開けると、ずいぶん軽快に開いた。

左手の部屋に人の気配がしたので、

「ごめんください。甲冑堂の中を見せて頂きたいのですが、どなたかいらっしゃいます?」

中から、やおら声がして、

「どちらからお出でなさった」と声がする。年配者の男性の声だ。

「奥の細道を訪ねて、東京からここの甲冑堂を見にきました。」

「何人ですか」「二人です」と声を掛けると、

本人が出てきて、「今行きますから、向こうで待っていてください」とのこと。

この際見せて貰えるなら、駄賃に1000円くらい払ってもよいな、

と思って外に出て待つことにした。

甲冑堂のドアーをあけると、スリッパが何足も置いてある。

おじさんが「どうぞ、お使いください」

中へ入れと言うのだが、一歩進んだらもう奥になるという広さである。

ボクハ靴を脱ぐことと、座敷に座ることが好きではないので、

カミさんを促して中へ入ってもらう。

ボクは入口に立っていると、予期もしないことが起きた。

今風に云えば、サプライズだ。

おじさんが案内を始めたのだ。

これは案内料に千円では不足かも・・・。

(甲冑堂の二人の嫁の木像、右が楓、左が初音)

以下はおじさんの説明、

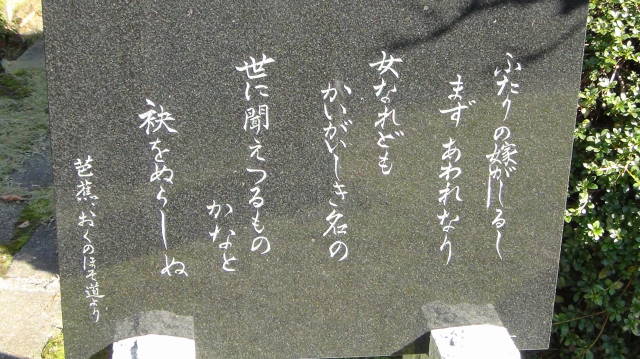

「外にあります「奥の細道」の抜粋では、

医王寺で(二人が嫁のしるし まずあわれなり・・・)と、

芭蕉は述べていますが、

実際にはここの甲冑堂で見た二人の嫁の甲冑姿でした。

(中略)

ここにある木造は、宮城県柴田町出身の彫刻家(日展無鑑査)小室 達さんで、

壁画は仙台市出身の日本画家 岡田 華郷さん、

甲冑堂の設計は元東北大教授の 小倉 強さんで、

再建落成されたのは昭和14年です。

以前のものは文亀年間にでき、明治8年に消失しました。

この甲冑堂は(文部省高等小学校読本 女子用)に掲載されていて、

唱歌もあります。」

(奥の細道の抜粋)

と言って歌い始めた。

小学校唱歌でボクは聞いたことがない。

よくよく見ると高等小学校とある。

小学校の上で今では中学校に当たるのかも。

せっかくですので、ボクの説明より、

甲冑堂を簡潔に説明されていますので、

以下に紹介して置きたい。

文部省高等小学校唱歌 第三学年女子用 第十六

「甲冑堂」

1 義経の 家来となりて

上方に のぼり行きけん

奥州の 兄弟二人

継信よ 忠信よ

2 年若き 兄と弟

ををしくも 敵とたたかひ

主のために 命おとしぬ

梅かとよ 桜とよ

3 まのあたり 主は帰れども

かへらざる 子等の形見よ

今し見て 母は嘆きぬ

ことわりよ 母と子よ

4 なぐさめん いざいざ母を

いでたちし 嫁御の二人

太刀とりて かぶりぬ甲

けなげさよ やさしさよ

5 その姿 刻みとどめし

甲冑堂の 木造二つ

火に焼けて 消失せたれど

などかは失せん そのこころざし

二番までしか歌ってくれませんでしたが、これで案内は終わった。

ドアを閉めると、「拝観料はもう頂きましたかな」と言う。

「いえ、まだです」と応えると

「一人 300円です」と言うので、予定していた千円を出して、

「お釣りは ご祝儀です」と言って別れた。

後ろを振り返ったら、おじさん深々と頭を下げていた。

旅人を送るにはこうありたい、これが「おもてなし」の心だと思った。

・子を想う 落ち葉舞い降り よろい堂 hide-san

いいおもてなしですね。文部省唱歌もよく

調べられましたね~焼失した年もばっちりですね~

このお話は、婦女子の鏡として国定教科書に記載されているそうで、忠信の名前を呼んで、歌舞伎のの「義経千本桜」を思い出しました。

継信・忠信兄弟が亡くなり、嫁二人が義母の乙和御前を慰めるために甲冑姿を見せたそうだということを知り、勉強になりました。

見学をつぶさになさって、お調べになったこと、そして最後に心ざしが大事だということ、形より心を重んじるお話が心に残りました。

ありがとうございます。

平将門を祀ってあるのに・・・

おじさんに頂いたプリントには書いてありました。

高等小学校三年というから3年まであったのでしょうか、

明治生まれの母が高等小学校を卒業していると、

云って居ましたが何年まであったと聞いていませんでした。

日本海側は雪が積るようなお天気ですね。

関東では平将門をお祀りした神社を良く見かけますが東北にも有るんですね。

流石に関西では平将門をお祀りした神社は見掛けないようですな。

佐藤継信・忠信の妻二人の甲冑姿のお話しは知りませんでした。