◇延喜式内社〔論社〕◇

社 号:大我井神社 (おおがいじんじゃ)

旧 称:二柱神社

御祭神:・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

・伊邪那美命(いざなみのみこと)

創 建:社伝・12代景行天皇の40年(111年)

社 格:延喜式内小社〔論社〕・旧村社

例 祭:4月17日 例大祭

指 定:-

鎮座地:埼玉県熊谷市妻沼1480(旧・大里郡妻沼町)

大我井神社は、延長5年(927)に作成された『延喜式』神名帳の『武蔵国横幡羅郡4座』

のうちの「白髪神社」に比定される論社の一つです。(他の論社は白髪神社、熊野大神社、

東別府神社)

平安時代にこの地方一帯に入植した渡来人によって、大我井の森に「白髪神社」が祀られ、

後に斎藤別当実盛は大我井の杜と呼ばれていた当地に治承3年(1179)妻沼聖天宮を勧請、

そのころには、白髪神社は衰退していたようです。

現在地の大我井神社は、明治元年に出された神仏分離令によって、聖天様と一緒に祀られ

ていた神々を、新たな社殿を建てて移し、地名を取って名付けられたとのことです。明治

40年勅令により、村社の指定を受け妻沼村の総鎮守となり、大我井の杜と共に、地域の人

々に護持され親しまれてい

ます。

参道・境内入り口

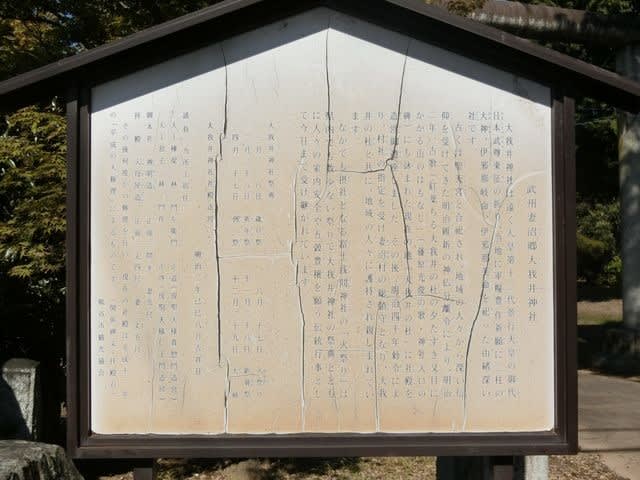

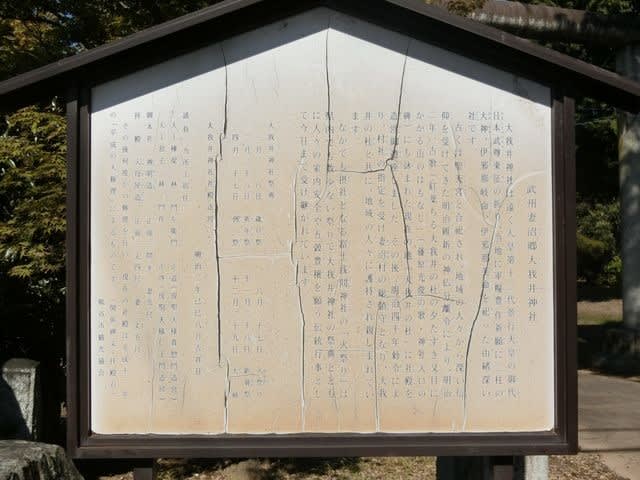

境内入り口前に設置の「武州妻沼郷大我井神社」説明板

『鳥居』

鳥居の右方にある『大我井神社御神庫』

参道の左右にある門守神

参道の左側にある『社務所』

『参道』

『手水舎』

『唐門』

当唐門は明和7年(1770)若宮八幡社の正門として建立された。明治42年10月八幡社は村

社大我井神社に合祀し唐門のみ社地にあったものを大正2年10月村社の西門として移転し

た のであるが爾来40有余年屋根その他大破したるにより社前に移 動し大修理を加え両袖

玉垣を新築して面目を一新した時に昭和30年10月吉晨なり

鬼飾りには『笹竜胆』の紋が入っていますが、これは若宮八幡社の神紋でしょう

八幡と言えば源氏所縁ですから・・

『唐門』と『社殿』

『拝殿』

『扁額』 【大我井神社】と揮毫

拝殿内

社殿全景

拝殿大棟鬼飾り 【大我井】と入っています

『本殿』

本殿を透塀の間から

『千木』と『鰹木』 鰹木には「右三つ巴」紋

本殿背後から拝殿方向に

『本殿』、『拝殿」を横から

『富士塚』

石段脇には角行霊神や身禄霊神、小御嶽大神、冨士浅間大神などが並び、塚頂にも冨士浅

間大神

摂社である富士浅間神社の火祭りが毎年8月27日に執行され。家内安全、五穀豊穣、火難

除けのお祭として地元の人々に親しまれている。

西の鳥居

元は両部鳥居であったようです

参拝日:令和2年(2020)10月20日(火)

社 号:大我井神社 (おおがいじんじゃ)

旧 称:二柱神社

御祭神:・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

・伊邪那美命(いざなみのみこと)

創 建:社伝・12代景行天皇の40年(111年)

社 格:延喜式内小社〔論社〕・旧村社

例 祭:4月17日 例大祭

指 定:-

鎮座地:埼玉県熊谷市妻沼1480(旧・大里郡妻沼町)

大我井神社は、延長5年(927)に作成された『延喜式』神名帳の『武蔵国横幡羅郡4座』

のうちの「白髪神社」に比定される論社の一つです。(他の論社は白髪神社、熊野大神社、

東別府神社)

平安時代にこの地方一帯に入植した渡来人によって、大我井の森に「白髪神社」が祀られ、

後に斎藤別当実盛は大我井の杜と呼ばれていた当地に治承3年(1179)妻沼聖天宮を勧請、

そのころには、白髪神社は衰退していたようです。

現在地の大我井神社は、明治元年に出された神仏分離令によって、聖天様と一緒に祀られ

ていた神々を、新たな社殿を建てて移し、地名を取って名付けられたとのことです。明治

40年勅令により、村社の指定を受け妻沼村の総鎮守となり、大我井の杜と共に、地域の人

々に護持され親しまれてい

ます。

参道・境内入り口

境内入り口前に設置の「武州妻沼郷大我井神社」説明板

| 武州妻沼郷大我井神社 大我井神社は遠く神皇第十二代景行天皇の御代日本武尊東征の折り、当地に軍糧豊作祈願に二柱の 大神、伊邪那岐命、伊邪那美命を祀った由緒深い社です。 古くは聖天宮と合祀され、地域の人々から深い信仰を受けてきた明治維新の神仏分離令により、明 治二年、古歌「紅葉ちる大我井の杜の夕たすき又目にかかる山のはもなし」(藤原光俊の歌・神社入 口の碑)にも詠まれた現在の地「大我井の杜」に社殿を造営御遷座しました。その後、明治四十年勅 令により、村社の指定を受け妻沼村の総鎮守となり、大我井の杜と共に、地域の人々に護持され親し まれています。 なかでも摂社となる冨士浅間神社の「火祭り」は県内でも数少ない祭りで大我井神社とともに人々 の家内安全や五穀豊穣を願う伝統行事として今日まで受け継がれています 《以下省略》 |

『鳥居』

鳥居の右方にある『大我井神社御神庫』

参道の左右にある門守神

参道の左側にある『社務所』

『参道』

『手水舎』

『唐門』

当唐門は明和7年(1770)若宮八幡社の正門として建立された。明治42年10月八幡社は村

社大我井神社に合祀し唐門のみ社地にあったものを大正2年10月村社の西門として移転し

た のであるが爾来40有余年屋根その他大破したるにより社前に移 動し大修理を加え両袖

玉垣を新築して面目を一新した時に昭和30年10月吉晨なり

鬼飾りには『笹竜胆』の紋が入っていますが、これは若宮八幡社の神紋でしょう

八幡と言えば源氏所縁ですから・・

『唐門』と『社殿』

『拝殿』

『扁額』 【大我井神社】と揮毫

拝殿内

社殿全景

拝殿大棟鬼飾り 【大我井】と入っています

『本殿』

本殿を透塀の間から

『千木』と『鰹木』 鰹木には「右三つ巴」紋

本殿背後から拝殿方向に

『本殿』、『拝殿」を横から

『富士塚』

石段脇には角行霊神や身禄霊神、小御嶽大神、冨士浅間大神などが並び、塚頂にも冨士浅

間大神

摂社である富士浅間神社の火祭りが毎年8月27日に執行され。家内安全、五穀豊穣、火難

除けのお祭として地元の人々に親しまれている。

西の鳥居

元は両部鳥居であったようです

参拝日:令和2年(2020)10月20日(火)