JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

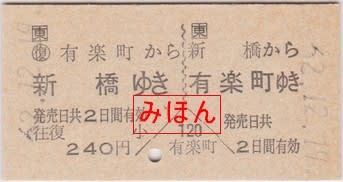

JR東日本 新橋駅発行 有楽町ゆき往復乗車券

前回エントリーで 〇簡 穴山駅で発行された簡易委託用の往復乗車券を御紹介いたしましたので、東京山手線内にある都会の駅で硬券末期まで発売された往復乗車券を御紹介いたしましょう。

昭和62年12月に山手線新橋駅で発行された、有楽町ゆきの往復乗車券です。

紙焼けしてしまってはっきりしませんが、青色こくてつ過渡期暫定地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

東京印刷場では昭和40年代後半までは往復券の小児断片は他の印刷場同様に台形になっていましたが、台形であると専用のパンチを使用するか、裁ちバサミでくり抜くようにしなければ断片が切り取れないため、切り取りやすい三角形に変更されています。この変更は、札幌や高松の印刷場でも見られました。

新橋駅はJR民営化後も硬券が廃止される頃まで有楽町ゆきの往復乗車券が残されていました。真偽のほどは定かではありませんがコレクターの先輩方に伺ったところに拠りますと、同駅には外国人観光客が多く、有楽町までの往復需要もしくは山手線を一周してみる旅客対応として設備されていたと聞いたことがあります。

裏面です。

前回エントリーの簡易委託券の時に申しあげましたが、大人・小児用券の場合は券面のスペースの都合上発行駅名を表面に表記することができませんので、裏面に記載されています。

JR東日本 〇簡 穴山駅発行 韮崎ゆき簡易委託用往復乗車券

平成元年5月に中央東線穴山駅で発行された、韮崎ゆきの往復乗車券です。

青色JRE地紋のA型往復大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

穴山駅は簡易委託駅となっており、国鉄時代より同駅には、旧千葉鉄道管理局管内の簡易委託駅でも見られるような「簡易委託用券」が設備されており、旧東京西鉄道管理局管内の駅では珍しい存在となっていました。

この券は同社の一般的な駅に設備されている券とは異なっており、簡易委託駅用として小児断片の無い大人専用券となっています。

参考までに、昭和63年5月に同じ中央東線の東中野駅で発行された一般的な様式の往復乗車券です。青色JRE地紋のA型大人・小児用券で、往路用と復路用の真ん中に三角の小児断片があります。

小児断片があるために往路用では「発売日共2日間有効」の文言が、復路用では「往復240円」の表記が2行に跨って印刷されており、簡易委託用のように発行駅名を表記するスペースはありません。

簡易委託券に戻りましょう。

裏面には「下車前途無効」の文言のみで、やはり数少ない存在でしたが、小児断片の綴り穴が無い関係で、小児専用の往復乗車券と酷似しています。

大阪市交通局 地下鉄2区間用回数乗車券

本年(平成30年)4月、大阪市交通局が運営していた市営地下鉄が開業85年目に民営化され、大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)という株式会社組織になりました。

管理人は関東圏育ちのために大阪市営地下鉄は日常の足にはなりませんでしたが、親戚が大阪市内に住んでいるため、年に1~2回程度は利用していました。

今回御紹介致します券は、大阪市営地下鉄時代の2区間用回数券です。

若草色の大阪市営地下鉄自局地紋で、乗車する際の発駅印を捺印するところが丸く抉られ、ここに発駅印が捺印された時点で乗車時の入鋏になります。

発駅印と乗車区間を示す「2区間ゆき」の間の矢印の上下に、上には大阪市営地下鉄のマーク「〇にコ」と下にはニュートラムのマーク「N」が入っています。

点線で1枚づつ切り離せるようになっていますが、一番上の表紙部分に有効期限が記載されるために「乗車前切り離し無効」となっています。

まだ学生時代であった昭和60年9月に乗車した際、自身が使用した乗車券を持ち帰りたい旨を梅田駅の改札口で申し上げたところ、対応された改札氏が「こんな珍しくもないもので良いのなら」とそのまま改札を通していただけました。

そしてそのとき、「回数券が1枚あるけど、一緒に持っていきますか?」と言われ、有り難く頂戴したのがこの1枚です。

当時は「金券屋」なんてものが一般的ではありませんでしたから、「よそ者」が回数券を入手するには一冊まるまる購入しなければなりませんで、このようなものを戴けるのは大変有難いことであったわけです。裏面は白色で何も印刷されていませんが、梅田駅の無効印が捺されています。

地紋部分を拡大してみました。地下鉄のマークを囲むように上段に「おおさかしこうつうきょく」が、、下段に「こうそくちかてつ」の文字がデザインされているもので、このような体裁の地紋は各地で見られますが、文字がマーク2つ分に跨ったようなデザインのものは意外と少ないかと思います。

地下鉄のマークは昭和初期に制定されたもののようで、〇はトンネルで、コは電車をあらわして地下鉄を表現しているものだと聞いたことがあります。「赤字が多くてコマル」とよく揶揄されていたとも聞きますが、いかにも大阪らしいユーモアあるエピソードです。

東武鉄道 新大平下駅発行 栃木ゆき往復乗車券 ~その2

前回エントリーで、東武鉄道新大平下駅で発行された栃木ゆきの往復乗車券を御紹介いたしましたが、同駅には同区間の小児用券も設備されていましたので御紹介いたしましょう。

黄褐色とぶてつ自社地紋のA型小児専用往復券で、やはり足利印刷で調整されたものと思われます。

再掲いたしますが、印刷の曲がり具合や掠れ具合は大人・小児用券同様ですが、小児専用券の運賃表記が「往復120円」となっているのに対して大人・小児用券の運賃表記には「往復」の表記がありません。

裏面です。

大人・小児用券と記載されている内容は変化ありませんので同様式に見えますが、大人・小児用券には小児断片があるために綴じ穴があるのに対し、小児専用券にはそれがありません。

同社では需要のある区間については往復乗車券の設備があったようですが、往復の小児専用券まで設備されている駅も多かったようです。

国鉄では大人・小児用の往復券を設備していても小児用の往復券まで設備している駅は少なかったですが、関東の大手私鉄の場合、小田急電鉄や京浜急行電鉄・京成電鉄など、小児専用の往復券を設備している例は結構あったような気がします。

東武鉄道 新大平下駅発行 栃木ゆき往復乗車券 ~その1

本日は4月1日のエイプリルフールです。

他の切符系ブログを拝見していますと、精巧な「ウソきっぷ」を作成されているのを見かけますが、管理人はそんなに器用ではありませんので、作成するのが難儀なので、4月1日の日付の入った券を探してみました。

探したら、面白いものがでてきましたので、今回はこちらを御紹介いたしましょう。

今から29年前の平成元年4月に東武鉄道日光線の新大平下駅で発行された、栃木ゆきの往復乗車券です。

黄褐色とぶてつ自社地紋のA型往復大人・小児用券で、足利印刷で調製されたものと思われます。

当時たまたま自家用車で通り掛かった際に購入したもので、当時の新大平下駅の窓口にはそこそこの硬券口座が設備されていました。

同駅は日立製作所栃木工場(現・日立アプライアンス栃木事業所 )という大きな工場が駅周辺にあるということからでしょうか、隣駅である栃木駅までの需要がそこそこあったようで、常備の往復乗車券が設備されていました。

東武鉄道の硬券は手づくり感満載の体裁のものが多く、「(東武鉄道)」の社名は斜めに踊っていますし、小児断片の線も虚弱感のある線になっており、関東大手私鉄の乗車券であるとは思えない造りです。

裏面です。

裏面には「発売日共2日間有効 下車前途無効」の文言と発行駅名が印刷されています。こちらも何となく「弧を描いた」ような感じに曲がっています。

| 次ページ » |