今日は朝から大荒れの天候となりました。何しろ風が物凄く強くて、傘を広げていると飛ばされそうになります。

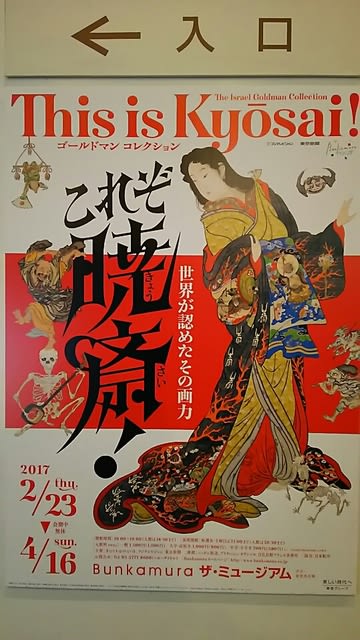

そんな中でしたが、今日は河鍋暁斎の展覧会を観るべく、渋谷の東急Bunkamuraザ・ミュージアムに出掛けました。《This is Kyosai!》と銘打たれたこの展覧会は、幕末から明治にかけて活躍した画家河鍋暁斎の作品のコレクターとして知られているイギリスの蒐集家イスラエル・ゴールドマン氏の一大コレクションによるものです。

悪天候が功を奏してか館内には殆ど人が居らず、ゆっくりと観賞することができました。

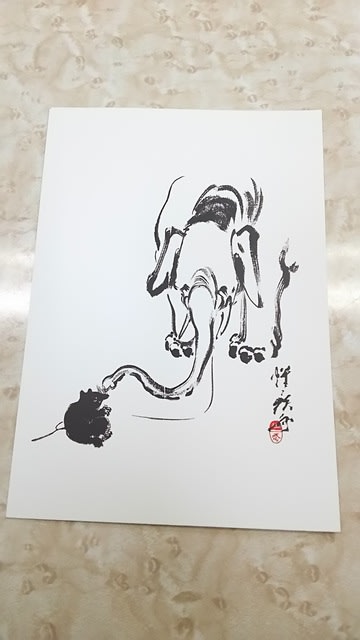

ゴールドマン氏が始めて入手したという《象と狸》

の絵からスタートして、暁斎の代名詞とも云われる鴉のコレクションへと続きます。何しろ鴉だけでも十余幅も並べられていて圧巻でした。

予断ですが、円熟期に内国博覧会に出品した鴉の絵を気に入った日本橋榮太樓の主人は、暁斎の言い値であった百円で買い求めたのだそうです。現代の貨幣価値で言えば500~600万円と言いますから、当時としては「鴉一羽に百円?!」と大層驚かれたそうです。

鴉のコレクションの後にも、大小様々な暁斎の作品が次から次へと展開していきます。

若い頃狩野派に学んだだけあって基礎はしっかりとしたものです。

特に下の絵の崖の描き方には伝統的な狩野派の様式が見てとれますが、その上にいる猫はかなり自由な筆致で描かれています。

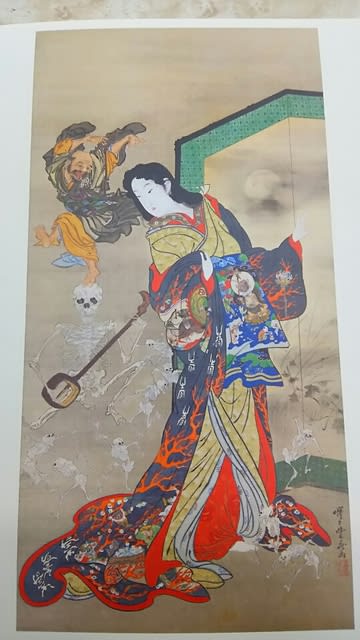

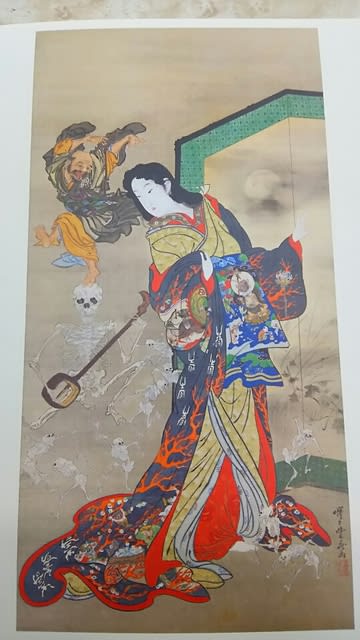

このように、暁斎の絵は既存の枠組みを越えて、様々な面白さを我々に見せてくれます。ただ、それ故に暁斎という人を説明しようとする時、どうしたものかと悩むこともあります。とにかく、タイトルポスターにもなっている

《地獄太夫と一休》のような正統派の日本画も描けば、かつて歌川国芳に師事していたこともあって浮世絵的な作品から墨一色の禅画のような作品、草子の挿し絵や戯れ絵、果ては春画に至るまで余りにも多岐にわたるため、「これ」とジャンルを固定してしまうのが勿体ない画家なのです。

奔放な性格故に、放蕩三昧の挙げ句破門されたり、明治新政府の風刺画を描いて逮捕されたりといった逸話に事欠きませんが、晩年は一日一観音と称して毎日観音像を描くなどもしたとか。また、門人の中にはジョサイア・コンドルというイギリス人もいたようです。

晩年は岡倉天心やフェノロサから東京帝国芸術大学の教授就任も打診されていたようですが、胃癌を患ったためにそれも叶わず、明治22(1889)年に57歳という若さで他界してしまいました。死の床では門人のコンドルが手を握り続けていたそうです。

伊藤若冲のプライスコレクションもそうですが、本来日本にあったものが海外で評価され、それが逆輸入されるかたちでやっと日本での評価が上がるという構図は、そろそろどうにかならないものかと思います。これも偏に、芸術教育を軽視する文部科学三流省の弊害のひとつです。

この展覧会は16日(日)まで開かれています。日本画壇の鬼才の作品をこれだけまとめて観賞できる機会もそう無いことですので、お出掛けになってみて下さい。

そんな中でしたが、今日は河鍋暁斎の展覧会を観るべく、渋谷の東急Bunkamuraザ・ミュージアムに出掛けました。《This is Kyosai!》と銘打たれたこの展覧会は、幕末から明治にかけて活躍した画家河鍋暁斎の作品のコレクターとして知られているイギリスの蒐集家イスラエル・ゴールドマン氏の一大コレクションによるものです。

悪天候が功を奏してか館内には殆ど人が居らず、ゆっくりと観賞することができました。

ゴールドマン氏が始めて入手したという《象と狸》

の絵からスタートして、暁斎の代名詞とも云われる鴉のコレクションへと続きます。何しろ鴉だけでも十余幅も並べられていて圧巻でした。

予断ですが、円熟期に内国博覧会に出品した鴉の絵を気に入った日本橋榮太樓の主人は、暁斎の言い値であった百円で買い求めたのだそうです。現代の貨幣価値で言えば500~600万円と言いますから、当時としては「鴉一羽に百円?!」と大層驚かれたそうです。

鴉のコレクションの後にも、大小様々な暁斎の作品が次から次へと展開していきます。

若い頃狩野派に学んだだけあって基礎はしっかりとしたものです。

特に下の絵の崖の描き方には伝統的な狩野派の様式が見てとれますが、その上にいる猫はかなり自由な筆致で描かれています。

このように、暁斎の絵は既存の枠組みを越えて、様々な面白さを我々に見せてくれます。ただ、それ故に暁斎という人を説明しようとする時、どうしたものかと悩むこともあります。とにかく、タイトルポスターにもなっている

《地獄太夫と一休》のような正統派の日本画も描けば、かつて歌川国芳に師事していたこともあって浮世絵的な作品から墨一色の禅画のような作品、草子の挿し絵や戯れ絵、果ては春画に至るまで余りにも多岐にわたるため、「これ」とジャンルを固定してしまうのが勿体ない画家なのです。

奔放な性格故に、放蕩三昧の挙げ句破門されたり、明治新政府の風刺画を描いて逮捕されたりといった逸話に事欠きませんが、晩年は一日一観音と称して毎日観音像を描くなどもしたとか。また、門人の中にはジョサイア・コンドルというイギリス人もいたようです。

晩年は岡倉天心やフェノロサから東京帝国芸術大学の教授就任も打診されていたようですが、胃癌を患ったためにそれも叶わず、明治22(1889)年に57歳という若さで他界してしまいました。死の床では門人のコンドルが手を握り続けていたそうです。

伊藤若冲のプライスコレクションもそうですが、本来日本にあったものが海外で評価され、それが逆輸入されるかたちでやっと日本での評価が上がるという構図は、そろそろどうにかならないものかと思います。これも偏に、芸術教育を軽視する文部科学三流省の弊害のひとつです。

この展覧会は16日(日)まで開かれています。日本画壇の鬼才の作品をこれだけまとめて観賞できる機会もそう無いことですので、お出掛けになってみて下さい。