記憶は連鎖する。「愚かな教え役」辺りの記憶もどんどん蘇ってくるが、もちろんそのままでは愉快な話にならない。これに続いて「愚かな学び役」についても書く必要があるだろう。教育や教習は両者の関係性の中でのみ成立するのだから。

過去の事実の評価、つまり「どう思い出すか」は、どんな人にとっても、現在のその人の「境涯(人格の高低浅深)」によって変化するが、この種の事実は、生命のかなり深い部分に残っているので、また必要なときはいつでも思い出すことができるだろう。

話が跳ぶので、これを読んでいる方には申し訳ない気がするが、だから、私はあまり過去にはこだわらず、未来についてもそう案じることもなく、現在を精一杯生きることに集中したいと日頃思っている。ところが、なかなかそう簡単にはいかない。これなどを習得するには、それなりの「修行」が必要なんだ。

まあ、今回はちょっと前回の不愉快な話は横に置いといて、台湾でお世話になり、後に我が家にも来て日本語をほぼマスターした張さん関係の、それなりに楽しい話をする。

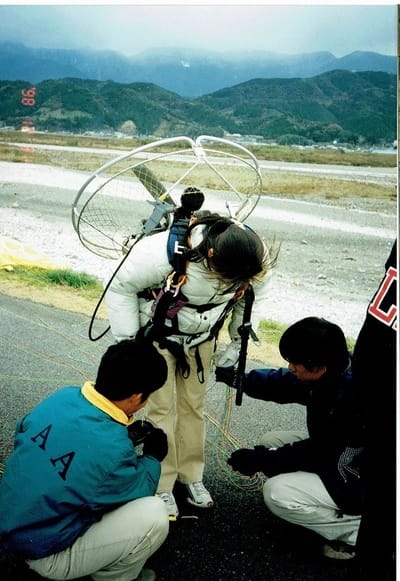

この方も、私の分類では相当に面白い人間だ。私と同年で、あの後まもなく学制改革により大学になった、当時は日本の「高専」に相当する5年制の学校の教師をしていた。専門は国語と歴史。趣味は山飛びパラのほか登山やハイキングで、休日はたいがい、日本よりは多く自然が残っていそうな亜熱帯のあの山々の中に入って、樹々や花々や野生の動物たち等との交流を喜びとする、まあ典型的ともいえるナチュラリストだった。

この大会の間も、他の選手たちがサーマル待ちやら何やらしている中で、彼一人、側(そば)の森の適当な木の間にさっさとハンモックを吊り、蚊取り線香を何個も並べてユッタリと昼寝をしていた。それを見ながら、「ああ^^やっぱり私と同じような種類の人だな・・・」と思った。彼にとっても、小さな世界での他の人間との競争など、どうでも良いことだったということだ。

言うまでもなく、台湾という国は日本とは非常に縁の深い国の一つである。興味がある方は地勢や歴史を調べてみるとすぐ分かることなので、ここでは詳しく触れない。しかし、この国に未だに「日本びいき」が多いことの理由を、日本がこの島国に対して行った「明治時代から終戦に至る間の植民地統治が見事であった」という通説に、私は多少の異議を持っている。これについて書き始めるとたぶん下手な論文になるのでここでも止める。

張先生の身近な友人に、どこかで英語を教えながら、あとはほとんどキャンプ生活みたいなことをしている面白いオーストラリア人がいて、彼は彼から英会話を習い、台湾語と北京語と日常会話には何の支障もない程度の英語を使うことができた。私が知っている数少ない中国語の「我愛仁」などを発声すると、「それはかなり違う!」といって北京語の「四声」を教えようと難儀した。

中国語が話せない私と日本語が話せない彼は、不本意ながら共通言語の英語を使うしかなく、そのうちお互いの国語を覚えようということになった。その結果、彼は数年で日本語をマスターし、私の中国語は一向に進んでいない。もっとも、簡体化されたとはいえ、あの国の書き言葉は漢字なので、東海岸に位置する「花蓮」という美しい地名の街で友達になった頼(らい)さんというパイロットとは「筆談」である程度の用は成した。

ところが張先生は、どこで覚えたのか「ウソでも嬉しい」という日本語一句をときどき口にしながら、エリアまでの道中にある店で何らかの品物を買い、おそらく数ヶ所にいる「ウソでも嬉しい」と言ってくれる女性の家に寄っていた。そりゃぁ、あんな心優しい先生だから別に不思議な光景ではないのだが、私は「あなたは全くマメな人だなぁ・・・」などと笑った。

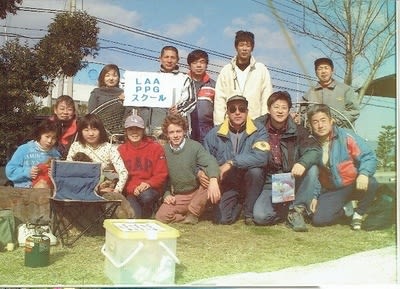

大会の翌日、うちの学校でちょっと「特別授業」をやってくれと頼まれた。私にとっては渡りに船、二人の弟子にとっては迷惑な話だった。まず午前中の授業で私は英語で、それを張先生が中国語に通訳しながら、日本の地理や歴史の話を少しした後、質疑応答の時間になった。高専らしく、学生達の年齢はざっと見たところ10代後半から20代前半にみえた。まず女学生から「日本の着物はどれくらいの値段がしますか?」という可愛らしい質問があった。そんなことは私も知らんので「モノにもよるだろうが、たぶん200万円くらいかなぁ・・・」などと適当なことを言ってごまかした。

あと幾つかの質問の中で特に印象的だったのは、20歳過ぎの青年ので「あなたは尖閣諸島の問題をどう考えるか?」という政治的なものだった。この分野は私の専門でもあり、「おお、さすが大中国とモメ合っているこの国の生徒は、こんな難しいことをマジメに考えているんだ^^」と感心した。私は別のある日、国道を平気で走る戦車のキャタピラ音を遠くから聞いたことがある。

時間も限られていたので簡単に「この種の問題は、詰まるところ今のところ、国際連合や司法裁判所などの国際機関に任せるしかないのではないか・・・」と答えた。彼はちょっと不満げな顔を見せて黙った。そりゃそうだ。この問題には日本が大きく関係していたんだから、彼は日本国民としての私の意見を聞きたかったに違いない。しかし、たとえどんな国民としてでも、今でも私は同様の回答をする。あらゆる国家間紛争を、国家主権を盾に取った「武力(軍事力)」で解決できる時代は、もうとっくに終わっているのだ。

最後に「何か日本の歌を歌ってくれ」という要望が出た。これには私も二人の弟子も「なんで~^^;」ということなのだが、仕方なくほとんど聞くに堪えない「春が来た」を最後まで披露したら、クラス中が手拍子しながら喜んでくれた。あんな恥ずかしい思いをしたことも少ない。

午後の授業には弟子の二人だけが招かれた。私の即席講義はあんまり評判が良くなかったらしい。その間、食堂で初老の紳士教師とお話していたのだが、あの方も柔らかく話を運ぶ人格者だったなぁ・・・。もしまた招かれたら、それなりの準備をしてもっとマシな授業をしたいと思ったりもするが、張さんは既に定年になっているはずだから、近いうちにまた訪ねた時は、海や宇宙法界の話なども交えながら、美人奥さんの出身である山岳民(原住民)の方々の話なども、もっとお聞きしたいと楽しみにしている。