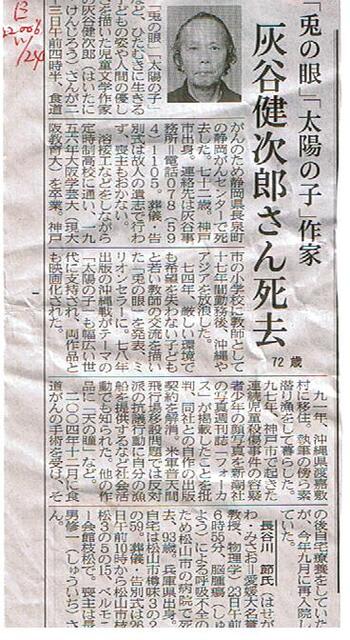

図書館で灰谷健次郎の本を3冊借りてきた。私の貸出希望リストを見て、いつもの係りのおばちゃんが「灰谷さん、亡くなりましたね」と寂しそうに言った。

すべて1980年代前半に書かれたもの。いつもの習いで、あちこち気の向いたところから拾い読みしているわけだが、これはちょっと腰をすえてじっくり読み込まないと申し訳ないな・・・という気持になる。

彼の文章にはそれだけの深さがあり力がある。そして、『わたしの出会った子供たち』の数章を読んで、その力の源泉がどこにあるのかが少し見えてきたような気がしている。

“優しさの源流”の章に次のような一節がある。

「一つの生命は他の無数の生命に支えられてあるということを、もっともわきまえているのがこのような人たちだろう。そこでまた思い出すことがある。そういう世界を、そっくりそのまま生活の中に持ち込んでいたのが、子供たちではなかったか。そういう証(あかし)を子供の表現の中からいくらでもひろうことができる」

・・・・・

「彼らの中にあっては、もともといのちというものは、それがどんなちいさないのちであっても対等なものとしてとらえ、友愛の時間というものを、瞬(またた)く間に成立させてしまう特技を持っているのだ。

犬や猫にも、蝶や小鳥にも、草や木にも、風や雪にも、あらゆる自然物と対話することが可能なのだ。子供たちが、沖縄の人たちがそういう世界を持っている。

人間もまた自然の一部であるという考えから遠ざかったとき、人は地獄に落ちるのだということをぼくはぼんやり考えていた。」

彼がその72年の人生の最終章の15年を渡嘉敷島で過ごせたことが、どれほど幸せなことだったか・・・ということにもこれから少し思いを巡らしたい。しばらくは、彼の世界との付き合いが続くだろう。

すべて1980年代前半に書かれたもの。いつもの習いで、あちこち気の向いたところから拾い読みしているわけだが、これはちょっと腰をすえてじっくり読み込まないと申し訳ないな・・・という気持になる。

彼の文章にはそれだけの深さがあり力がある。そして、『わたしの出会った子供たち』の数章を読んで、その力の源泉がどこにあるのかが少し見えてきたような気がしている。

“優しさの源流”の章に次のような一節がある。

「一つの生命は他の無数の生命に支えられてあるということを、もっともわきまえているのがこのような人たちだろう。そこでまた思い出すことがある。そういう世界を、そっくりそのまま生活の中に持ち込んでいたのが、子供たちではなかったか。そういう証(あかし)を子供の表現の中からいくらでもひろうことができる」

・・・・・

「彼らの中にあっては、もともといのちというものは、それがどんなちいさないのちであっても対等なものとしてとらえ、友愛の時間というものを、瞬(またた)く間に成立させてしまう特技を持っているのだ。

犬や猫にも、蝶や小鳥にも、草や木にも、風や雪にも、あらゆる自然物と対話することが可能なのだ。子供たちが、沖縄の人たちがそういう世界を持っている。

人間もまた自然の一部であるという考えから遠ざかったとき、人は地獄に落ちるのだということをぼくはぼんやり考えていた。」

彼がその72年の人生の最終章の15年を渡嘉敷島で過ごせたことが、どれほど幸せなことだったか・・・ということにもこれから少し思いを巡らしたい。しばらくは、彼の世界との付き合いが続くだろう。