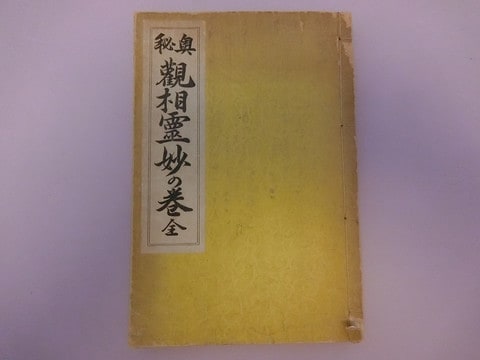

こんな本が出てきました。奥秘観相霊妙の巻(全)。

15年ほど前ですが、ある日系の方が、「うちの書庫にあったんだが、ずいぶん昔にもらったものなんだ。わしも読まないと思うから先生にあげるよ。」といっていただいたご本です。

忙しさにかまけてそのまましまい込んでいた本が、たまたま出てきました。

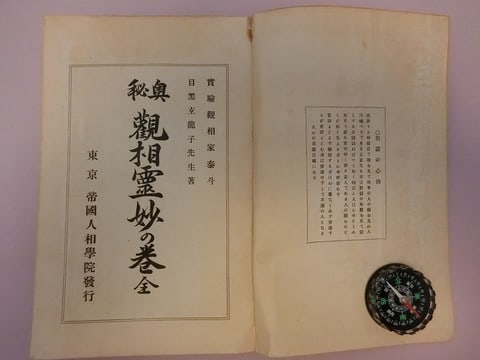

東京帝国人相学院発行とあります。。

大正12年発行の初版本です。96年前の和綴じの書籍です。定価金二十五銭と書いてあります。

著者は目黒玄龍子。

ググってみると大正から昭和初期にかけて活動された観相学史上の巨星とのことです。

http://souryuanzuisou.blog.fc2.com/blog-entry-135.html

なんか、すごく価値のある書籍なのかもしれませんね。

日本の東洋医学校は鍼灸学校も漢方医学の講習でも、きちんと西洋的な解剖学、生理学、病理学を毎日の授業で学ぶのですが、おなじく東洋的な考えを身に着けるために、運命学、易学、観相学を学び、東洋的な身体操作を学ぶために、武術や舞踊を経験することが奨励されております。特に易学は易経哲学として、正規の科目となっている学校が多いのです。

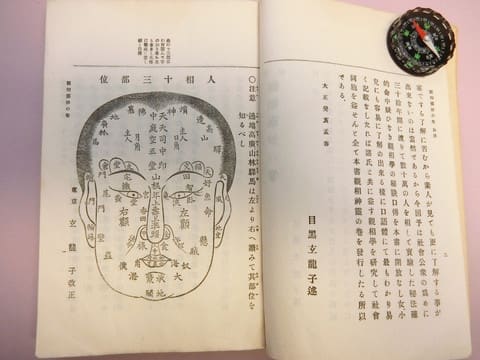

易学は陰陽の考えを最初に述べた最古の書籍であり、観相学はのちに東洋医学の診断学へと発展した学問であります。

東洋医学的には、目、舌、口、鼻、耳がそれぞれ、東洋的な意味合いでの肝、心、脾、肺、腎の五臓と関連があるとして、お顔を拝見いたします。

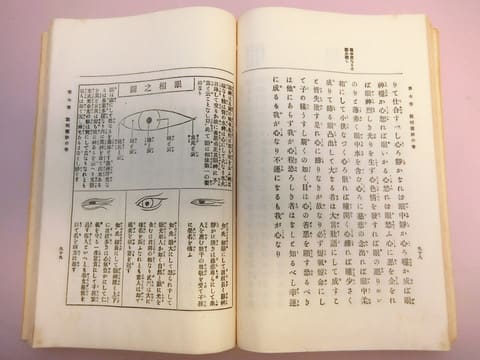

これは眼ですね。東洋医学的な意味合いでの「肝」と関連があります。ざっくりと言いますと足の親指からずっと上まで行って、眼に開いて、その一部は頭頂部に至る経絡を含めた概念です。

そこまでの組織や内臓である、肝、胆、そして怒る、完璧主義的な考えなどの情動も含まれます。

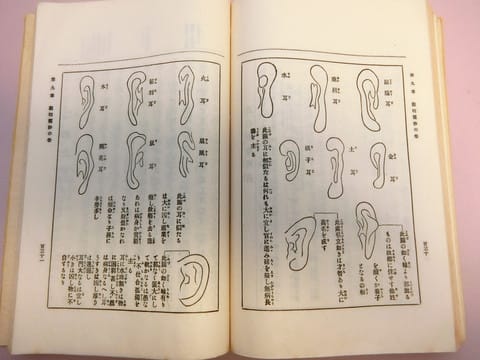

これは耳。東洋医学的な意味合いでの「腎」と関連があります。こちらは足の小指の下から始まって、脚の裏をとおって、ずっと上の喉まで行って、一部は耳に開いている経絡を含みます。そして、腎、膀胱などの臓器にも連なり、恐れる、細かく気にするなどの情動も含まれます。

これまでの東洋医学の書籍の内容と比べながら、この書籍を読み込んでみようかと思います。

いろいろ新しい発見がありまそうです。