大徳寺の南門から建勲神社に向かっていると・・・

恵比寿さんと大黒さんに出会いました。

建勲神社までは、ここを左折して450メートルです。

地図下部分にある「建勲神社北参道」を通って行きますが

北参道は、ゆるやかな坂道になっています。

豊臣秀吉の頃より信長公の霊地として、自然がそのまま残されているので

京都盆地特有の樹種が多く、帰化植物がほとんど入りこんでいないので

京都市内で数少ない貴重な森と言われています。

別格官幣社 建勲神社

一般には「けんくん じんじゃ」と呼ばれていますが

正しくは「たけ いさお じんじゃ」と読むそうです。

「あの雪が見える山は比叡山かしら・・・」の声で振り返りました。

船岡山は玄武の小山として平安京造営の際に北の基点になったとされる

小高い丘で緑豊かな建勲神社の境内からは比叡山や大文字山(如意ヶ嶽)

など東山三十六峰の眺望も楽しめます。

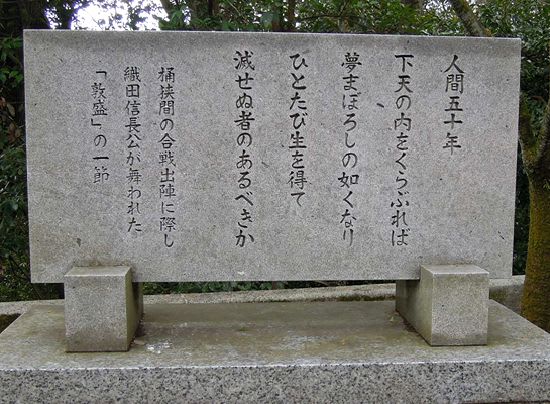

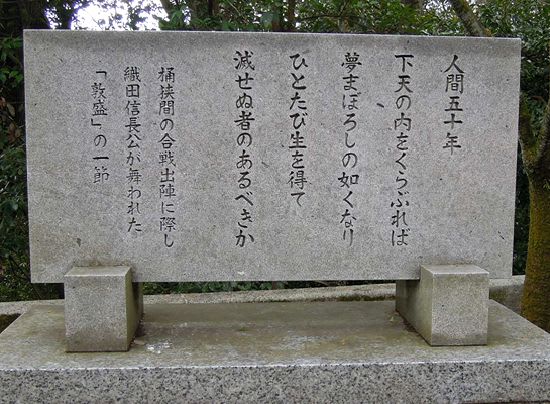

桶狭間の合戦で織田信長が舞った「敦盛」の一節が石碑に彫られています。

「人間50年 下天の内をくらぶれば 夢まぼろしの如くなり ひとたび生を得て 滅せぬ者のあるべきか」 この「敦盛」の一節は、平家物語 から引用 。

建勲神社は、明治天皇が織田信長公のお働きに対して「建勲」の神号を

与え別格官弊社として、明治2年(1869) 明治天皇の御下命により創建された

織田信長公をお祀りする神社です。

建勲神社が鎮座する船岡山東南地区は、豊臣秀吉の頃より織田信長公の霊地として守られてきた経緯があり、明治時代になりその霊地に建てられました。

明治13年(1880)、新たに社殿を造営し、御嫡子織田信忠卿を配祀し

明治43年(1910)に山麓から山頂へ社殿を移建されたそうです。

恵比寿さんと大黒さんに出会いました。

恵比寿さまには、顔をなでなで笑顔をもらいましょう (^○^)

大黒さまには、腹をさすりさすり豊かな希望をもらいましょう \(^.^)/

大黒さまには、腹をさすりさすり豊かな希望をもらいましょう \(^.^)/

建勲神社までは、ここを左折して450メートルです。

地図下部分にある「建勲神社北参道」を通って行きますが

北参道は、ゆるやかな坂道になっています。

豊臣秀吉の頃より信長公の霊地として、自然がそのまま残されているので

京都盆地特有の樹種が多く、帰化植物がほとんど入りこんでいないので

京都市内で数少ない貴重な森と言われています。

別格官幣社 建勲神社

一般には「けんくん じんじゃ」と呼ばれていますが

正しくは「たけ いさお じんじゃ」と読むそうです。

「あの雪が見える山は比叡山かしら・・・」の声で振り返りました。

船岡山は玄武の小山として平安京造営の際に北の基点になったとされる

小高い丘で緑豊かな建勲神社の境内からは比叡山や大文字山(如意ヶ嶽)

など東山三十六峰の眺望も楽しめます。

桶狭間の合戦で織田信長が舞った「敦盛」の一節が石碑に彫られています。

「人間50年 下天の内をくらぶれば 夢まぼろしの如くなり ひとたび生を得て 滅せぬ者のあるべきか」 この「敦盛」の一節は、平家物語 から引用 。

建勲神社は、明治天皇が織田信長公のお働きに対して「建勲」の神号を

与え別格官弊社として、明治2年(1869) 明治天皇の御下命により創建された

織田信長公をお祀りする神社です。

建勲神社が鎮座する船岡山東南地区は、豊臣秀吉の頃より織田信長公の霊地として守られてきた経緯があり、明治時代になりその霊地に建てられました。

明治13年(1880)、新たに社殿を造営し、御嫡子織田信忠卿を配祀し

明治43年(1910)に山麓から山頂へ社殿を移建されたそうです。