建勲神社→船岡山公園でお昼をした後→石像寺(釘抜地蔵)へ・・・

石像寺(しゃくぞうじ)

石像寺(釘抜地蔵)は

現在地から千本通りを左に行ったところにあります。

石像寺は、弘法大師・空海によって弘仁10(819)年に創建されたお寺です。

遣唐使として唐に渡った弘法大師は、日本へ帰国の際に石を持ち帰りその石に地蔵菩薩を自ら彫り、人々の「諸悪・諸苦・諸病を救い助けん」と祈願されたといわれ、諸々の苦しみを抜き取ってくださるお地蔵様ということから、「苦抜(くぬき)地蔵」と呼ばれるようになり、その後「くぬき」がなまり「くぎぬき」の名で知られるようになりました。

また室町時代に、ある大商人が両手の痛みに悩まされ、その痛みを治そうと様々な治療を行いました。しかし痛みは治まらず、苦しみを抜いてくれると評判であったお地蔵様に7日間、願掛けに訪れました。7日目の夜、夢の中にお地蔵様が現れ、「この痛みは、お前が前世でわら人形に釘を打ち人をのろったむくいだ」と手の中に刺さっていた恨みの釘を抜き、2本の釘を見せました。

目覚めると両手の痛みが治まっていたので、不思議に思った商人は急いで石像寺に行きました。すると、地蔵像の前に血のついた2本の釘が!それは夢の中でお地蔵様が抜いてくれた釘です。大商人はお地蔵様に感謝し、100日間お礼参りをしました。その時から人々から「釘抜地蔵」と呼ばれるようになったのです。

ここの手水は、うしろの井戸から汲み上げたお水でした。

入口の門をくぐると、大きな釘抜きの像が迎えてくれます。

その奥に、本尊の釘抜地蔵が安置されています。

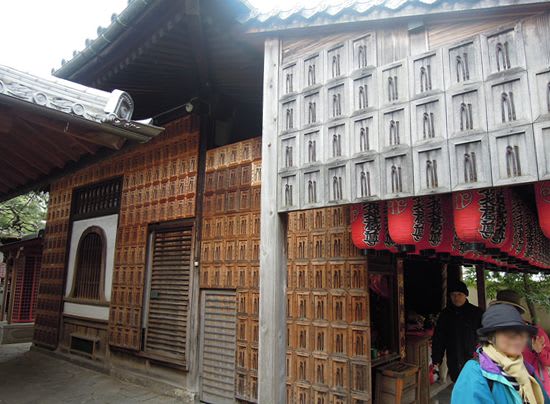

体や心の痛みを治癒に願をかける人が絶えず訪れるようになり

苦しみがなくなった人は2本の八寸釘と釘抜を貼り付けた絵馬を

奉納する習わしになりました。

本堂の壁前面に、絵馬がぎっしりと並んでいます。

本堂を取り巻くように

奉納された2本の八寸釘と釘抜の絵馬が貼り付けられています。

祈願する人たちが、この棒のようなものを数え年の本数をもち回り

本堂後ろのところにトンとつけ1周回るごとに一つずつ戻していました。

石像寺(しゃくぞうじ)

石像寺(釘抜地蔵)は

現在地から千本通りを左に行ったところにあります。

石像寺は、弘法大師・空海によって弘仁10(819)年に創建されたお寺です。

遣唐使として唐に渡った弘法大師は、日本へ帰国の際に石を持ち帰りその石に地蔵菩薩を自ら彫り、人々の「諸悪・諸苦・諸病を救い助けん」と祈願されたといわれ、諸々の苦しみを抜き取ってくださるお地蔵様ということから、「苦抜(くぬき)地蔵」と呼ばれるようになり、その後「くぬき」がなまり「くぎぬき」の名で知られるようになりました。

また室町時代に、ある大商人が両手の痛みに悩まされ、その痛みを治そうと様々な治療を行いました。しかし痛みは治まらず、苦しみを抜いてくれると評判であったお地蔵様に7日間、願掛けに訪れました。7日目の夜、夢の中にお地蔵様が現れ、「この痛みは、お前が前世でわら人形に釘を打ち人をのろったむくいだ」と手の中に刺さっていた恨みの釘を抜き、2本の釘を見せました。

目覚めると両手の痛みが治まっていたので、不思議に思った商人は急いで石像寺に行きました。すると、地蔵像の前に血のついた2本の釘が!それは夢の中でお地蔵様が抜いてくれた釘です。大商人はお地蔵様に感謝し、100日間お礼参りをしました。その時から人々から「釘抜地蔵」と呼ばれるようになったのです。

ここの手水は、うしろの井戸から汲み上げたお水でした。

入口の門をくぐると、大きな釘抜きの像が迎えてくれます。

その奥に、本尊の釘抜地蔵が安置されています。

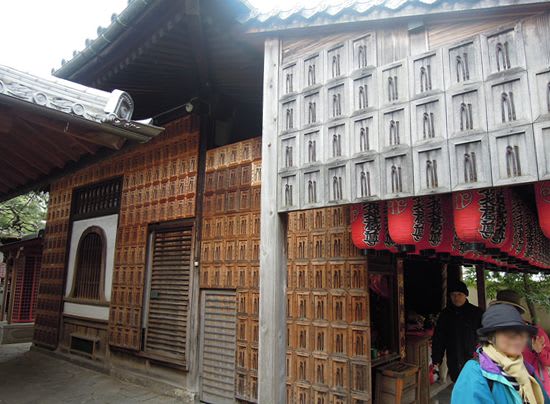

体や心の痛みを治癒に願をかける人が絶えず訪れるようになり

苦しみがなくなった人は2本の八寸釘と釘抜を貼り付けた絵馬を

奉納する習わしになりました。

本堂の壁前面に、絵馬がぎっしりと並んでいます。

本堂を取り巻くように

奉納された2本の八寸釘と釘抜の絵馬が貼り付けられています。

祈願する人たちが、この棒のようなものを数え年の本数をもち回り

本堂後ろのところにトンとつけ1周回るごとに一つずつ戻していました。