釘抜地蔵→おかめの発祥の地で知られる「千本釈迦堂」へ

千本釈迦堂の正式名は大報恩寺(だいほうおんじ)といいますが

近くに千本通 があることから、 千本釈迦堂と呼ばれているそうです。

山門をくぐって、本堂前の右にあるのが「阿亀桜(おかめざくら)」です。

阿亀桜の由来は、この寺を建てた棟梁の良妻の物語に由来します。

千本釈迦堂大報恩寺は今から約800年前、鎌倉初期安貞元年(1227)

義空上人によって開創された、京都市内最古の本堂で有名な寺です。

幾多の戦火を免れた本堂は、安貞元年(1227)の創建時からのもので

京都市内(京洛)最古の木造建築物として昭和二十七年に国宝に指定されました。

七福神の布袋さん

千本釈迦堂は、京都の七福神巡りのお寺さんでもあったのですね。

阿亀(おかめ)さんは、鎌倉時代に本堂を建てた大工の棟梁・長井飛騨守高次

(ながいひだのかみたかつぐ)の奥さんの名前さんです。

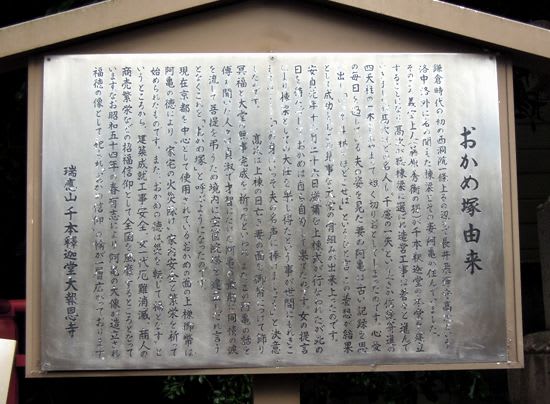

おかめ塚の由来によると

本堂を建てる時に棟梁は誤って親柱の寸法を短く切り過ぎてしまいました。棟梁は自らの過ちに苦悩しました。そんな夫を見ていたおかめは棟梁に枡組みを使うようアドバイスして、無事に本堂は完成します。しかし、おかめは女性のアドバイスで男の仕事が救われたことが知られたら棟梁の恥になると口封じをします。おかめは本堂の上棟式を待たずに自害してしまいます。嘆き悲しんだ棟梁は上棟の日に妻の冥福を祈っておかめのお面を御幣に付けて飾りました。

阿亀桜はおかめさんが見えるように、この前にあります。

千本釈迦堂の大工の妻「おかめ」の伝承が、全国のおかめ信仰に繋がり

特に美人・女徳の象徴として良縁、子授け、夫婦円満などに功徳があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おかめさんが、棟梁にしたアドバイスが気になって調べてみました (^_^;)))

それは枡組みを使うようアドバイスして、無事に本堂は完成したそうです。

枠組みを知っているなんて、棟梁の嫁としても賢い女性だったのですね。

今の女性だったら、アドバイスが棟梁の恥だと思わないでしょうし

自害するよりも、今まで以上に「かかあ天下」になるのでしょうね。