省エネで経費を還元

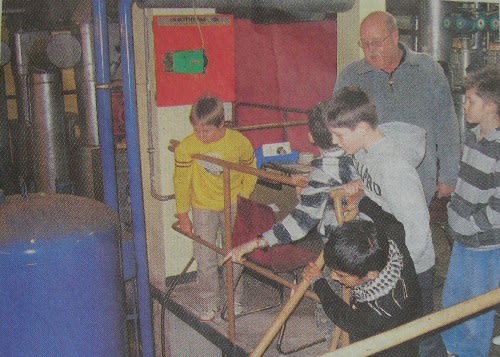

←校務員から暖房用ボイラ-の仕組みや、 エネルギ-の節約方法を聞く子供たち=独フラン クフルトのペ-タ-・ペ-タルセン学校

←校務員から暖房用ボイラ-の仕組みや、 エネルギ-の節約方法を聞く子供たち=独フラン クフルトのペ-タ-・ペ-タルセン学校

「あの教室はいつも窓が開けっ放しだ」「音楽教室はちょっと暑すぎな いか?」。六歳から十八歳までが通うフランクフルト市郊外のペ-タ- ・ペ-タルセン学校では日々、「エネルギ-探偵団」の声が校内に響く。

浪費を見張る

この一風変わったクラブは、ドイツ各地の学校で行われている。団員 は、暖房や電化製品のエネルギ-の無駄遣いなどをチェック。ボイラ- や電源を管理する校務員と一緒に節約策をつくり、各クラスの省エネ 責任者を通じて成果を競わせる。温暖化による地球の危機を救うには 息の長い環境教育が欠かせないと、国連は2005年から10年計画で、 新たな国際教育事業を始めた。しかし、その10年以上前からドイツの 公立学校は先駆け的な温暖化防止教育を続けている。ドイツの一部 自治体は1993年、削減した光熱水費の半分が、学校に還元される 環境教育事業「フィフティ・フィフティ(50・50)」を開始。ペ-タ-・ペ- タルセン学校でも、この還元資金で新たな遊び場を造成している。環 境授業や探偵団は50・50の一環だ。資金の使い道は自由なので、 子供の意欲を刺激し、自治体財政にもメリットがある。「省エネで頑張 れば、お気に入りの楽器も買える。次は何をするかいつも考えている わ」。同校のアンナさん(10)は、週2回の環境教育授業が待ち遠しい。 すでに全公立学校の約一割にあたる3500校が50・50を導入。地球 温暖化防止の授業を設け、植林による二酸化炭素(CO2)の削減効果 を学んだり、仮想の環境コンサルタント会社を設立し、投資しCO2削減 効果の関係を調べるなど、さまざまな試みが実践されている。50・50 により、光熱水費は計500万ユ-ロ(約8億円)、CO2は100万㌧削減 することに成功した。こうして得た還元資金を利用し、国連が進める国 際教育事業に乗り出した学校もある。

途上国支援も

ハンブルク市のアレクサンダ-・フォン・フンボルト学校は、一部屋 分の照明とラジオを1日使える蓄電器を独自に開発。途上国支援団 を結成し、西アフリカ・ガンビアの学校を訪れ、校舎に太陽光発電機 を設置し、開発した蓄電器も寄贈した。目的は化石燃料に頼らない 自然エネルギ-の普及だ。ユ-ケ゛ン・マレック校長(57)は「子供た ちが知識を共有し、地球の未来を守る輪を広げることが大切ではない か」と話す。教育重視のの動きは他分野にも広がる。オ-ストリアの バス会社は、ガソリン消費を減らす運転技術の講習を社員に義務化 した。アルプスのホ-エタウァン国立公園(オ-ストリア)では、氷河 消滅の惨状を多くの人に知ってもらうため、険しい氷河地帯に、お年 寄りでも歩ける「教示の散歩道」が新設され、温暖化の実情を伝える エコガイドも始まった。欧州で普及しつつある環境教育。それは、少し ずつだが確実に社会の意識を変えていく。 (ドイツで、石井群也、写真も)