この時期は正倉院展や京都御所・秋の特別公開など

奈良や京都は何処へ行っても賑わってますんや。

今回はあまり観光客も訪れない有名なお寺を紹介しまひょ。

奈良市の郊外に在る般若寺(はんにゃじ)と言うお寺でっせ。

(般若寺のパンフレット)

このお寺はパンフレットによれば奈良時代に聖武天皇が平城京の

鬼門鎮護の為に阿弥陀如来像と大般若経を奉納されたお寺なんだって。

その大般若経を納められたことから般若寺(はんにゃじ)の寺名が

付けられたようで、創建は飛鳥時代に遡るように記録されてますんや。

(奈良坂 別名を般若坂とも呼ぶ)

(バス停から 遠くに大仏殿を望む)

この道は奈良と京都を結ぶ古くからの街道だったようでんな。

この坂を越えると京都府の木津川市は、もうすぐなんでっせ。

般若寺(はんにゃじ)は最近ではコスモスの寺として有名。

このお寺は「平家物語」「太平記」「宮本武蔵」など

歴史小説にも、しばしば登場する名刹なんですわ。

そんな訳で1181年(治承4年)の南都焼き討ちでは

奈良の大仏さんと同じ日に、このお寺も焼失したようでんな。

なにせ~ 興福寺の寺衆が大和一国を支配する地域だったので

何度も兵火に襲われ、その都度に復興と焼失が繰り返されたとか。

(奈良交通 般若寺バス停)

それじゃ般若寺へ向かいまひょ。

江戸時代までは約2万8千坪もの敷地を保有する大寺院でしんや。

明治新政府の上知令で取り上げられ現在は約2500坪ぐらいかな。

あげくに廃仏毀釈で大きな被害を受けたようでっせ、記録によれば

当時の奈良県令が廃仏毀釈には凄く熱心な方だったとの事。

(国寳 般若寺の楼門)

南都焼き討ちの後、鎌倉時代に再建された楼門なんだって。

南大門や中門と呼ばれる正門が有ったんだけど戦国時代に

松永久秀と大和の寺衆との兵火で再び焼けてしまったとか。

幸いに京街道に面したこの楼門だけが残ったんだって。

鎌倉時代の楼門建築でも最古の形式を今に伝えているとか。

美しく軽快な屋根のそりを見せているので素敵でっしゃろ。

(般若寺の本堂 & コスモス)

本堂は何度も焼失して現在のは1667年(寛文7年)江戸時代で

4代将軍・徳川家綱公の時代に再建されたお堂のようですわ。

(般若寺の ご朱印)

ここ般若寺は十三重の石宝塔で有名なお寺でもおます。

聖武天皇の創建と伝えるも、現在の物は鎌倉時代の

1253年(建長5年)に中国は南宋の石工である

伊行末、行吉の手で再建されたものだそうでっせ。

(般若寺 十三重の石宝塔)(重要文化財)

石宝塔の下部四方に薬師・釈迦・阿弥陀・弥勒の四体が

刻まれて、南都仏教の「顕教四仏=けんぎょうしぶつ」を

表現していると書かれていますね。

十三重の石宝塔を1964年(昭和39年)に大修理をした際に

五重目の処から大日・観音・地蔵の胎内仏三尊像が出現したそうで

現在は秘仏として宝蔵堂に保管されているんだそうですわ。

春と秋に特別の秘仏公開がされますんやけど撮影は禁止。

パンフレットから本尊の阿弥陀如来と胎内仏三尊を貼り付けておきまひょ。

(般若寺 阿弥陀如来 & 胎内仏三尊)

(般若寺 境内のコスモス)

ここのコスモスは前住職が植え始めて現在は約15万本だとか。

このお寺は南都仏教なので檀家が1軒もないそうですわ。

国家鎮護のお寺だから庶民の為のお寺じゃ無かった訳でんな。

現在も真言律宗と呼ぶ宗派で唐招提寺などと同じ宗旨だったかな?

だから、コスモスの育成も大変でボランティア募集中だとか。

他にも色んな重要文化財がこのお寺には残ってますんや。

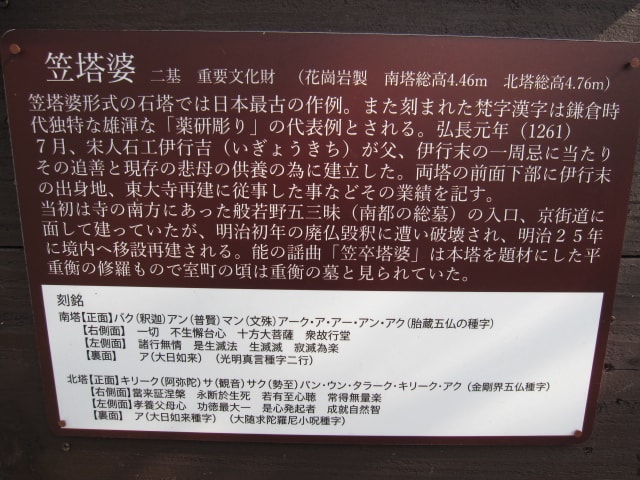

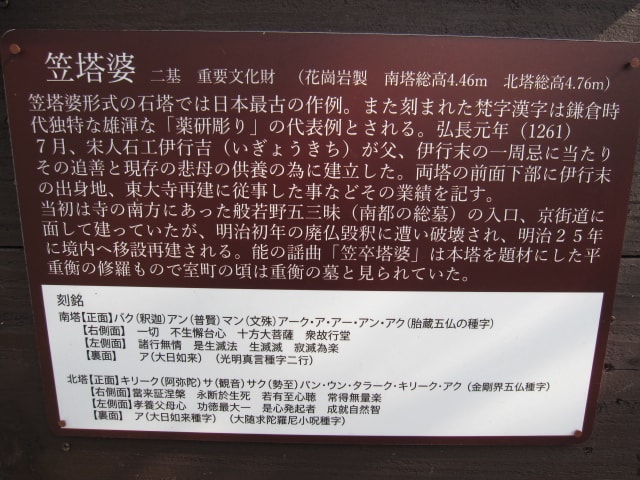

(笠塔婆=かさとうば)(重要文化財)

十三重の石宝塔を造った宋人石工の行末の一周忌に息子の

行吉が父母の供養に建立したと書かれてますな。

廃仏毀釈で破壊されて放棄されていたのを、お寺の南側の

般若野から明治26年に般若寺の境内へ移設したとのこと。

(一切経蔵=いっさいきょうぞう)(重要文化財)

「太平記」によれば大塔宮護良親王が唐櫃に入り

この経蔵に隠れて危難から逃れたことに成っていますね。

(般若寺境内の コスモス)

(平重衡公 供養塔)

1181年(治承4年)に南都焼き討ちを指揮した

平重衡(たいらのしげひら)は源氏の捕虜になつたが

南都の寺衆に引き渡されて殺されるんでしたよね。

処刑されたのは奈良坂の向こう側の木津川べりだったとか。

彼の首をこの般若寺の門前になる京街道に曝して南都焼き討ちの

鬱憤を晴らしたということが色んな記録にも残ってますんや。

(藤原頼長公 供養塔)

1156年(保元元年)崇徳上皇側に居た藤原頼長は戦いに敗れ

父親である藤原忠実を頼って南都の興福寺へ逃れようとしたが

流れ矢に当たって死亡、般若山に葬られたとされています。

世に有名な「保元の乱」で崇徳上皇側の首謀者とされた、お公家さん。

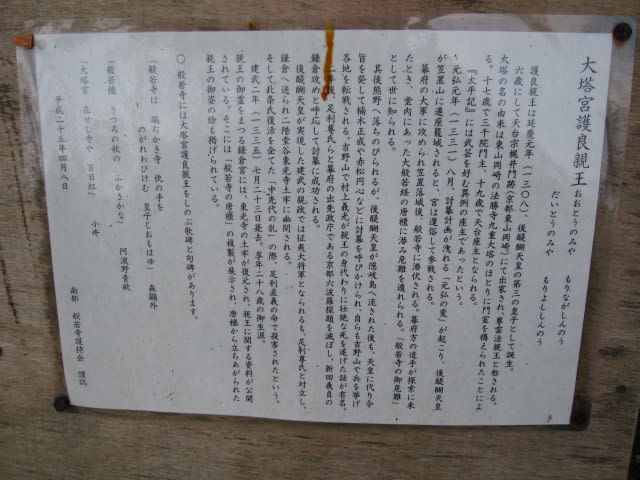

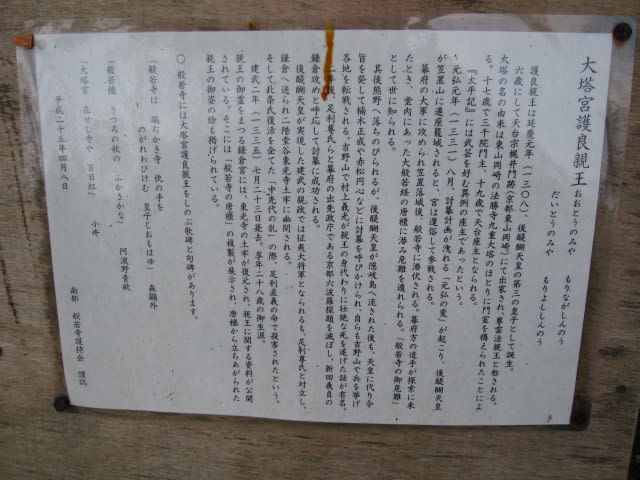

(大塔宮 護義親王 供養塔)

後醍醐天皇と密接な関係に有った般若寺なので悲運な死を遂げた

大塔宮 護良親王は天皇の長男になるお方でしたよね。

鎌倉で亡くなられましたが、このお寺とも縁が深いようですな。

本堂の前に形の綺麗な石燈籠が置かれてましたんや。

これも有名な燈籠で「般若寺型石燈籠」と呼びまんねんで。

これの最古の物は東京の椿山荘に現存してるそうでっけど。

(般若寺型 石燈籠)

ここでお昼も過ぎましたんで門前のレストランへ。

オムレツとコヒーで1200円でしたね。

(般若寺門前の レストランにて自分撮り)

明治時代から操業の牧場が直営で営業しているレストランでっせ。

二番目の左側はこの牧場の牛乳で作られたスープでした。

(植村牧場)

2014年(平成26年)には安倍首相も訪れたそうです。

ふるさと創生のPRを兼ねた奈良市を訪問の一環かな?

ここで昼食を終えて再びバスで東大寺の方へ向かいまっさ。

次回は久しぶりに奈良の大仏さんにお会いしてきましたんで。

東大寺や興福寺などを紹介させてまらいまっさ。

ほんなら、 今日はこれで、さいなら~♪

奈良や京都は何処へ行っても賑わってますんや。

今回はあまり観光客も訪れない有名なお寺を紹介しまひょ。

奈良市の郊外に在る般若寺(はんにゃじ)と言うお寺でっせ。

(般若寺のパンフレット)

このお寺はパンフレットによれば奈良時代に聖武天皇が平城京の

鬼門鎮護の為に阿弥陀如来像と大般若経を奉納されたお寺なんだって。

その大般若経を納められたことから般若寺(はんにゃじ)の寺名が

付けられたようで、創建は飛鳥時代に遡るように記録されてますんや。

(奈良坂 別名を般若坂とも呼ぶ)

(バス停から 遠くに大仏殿を望む)

この道は奈良と京都を結ぶ古くからの街道だったようでんな。

この坂を越えると京都府の木津川市は、もうすぐなんでっせ。

般若寺(はんにゃじ)は最近ではコスモスの寺として有名。

このお寺は「平家物語」「太平記」「宮本武蔵」など

歴史小説にも、しばしば登場する名刹なんですわ。

そんな訳で1181年(治承4年)の南都焼き討ちでは

奈良の大仏さんと同じ日に、このお寺も焼失したようでんな。

なにせ~ 興福寺の寺衆が大和一国を支配する地域だったので

何度も兵火に襲われ、その都度に復興と焼失が繰り返されたとか。

(奈良交通 般若寺バス停)

それじゃ般若寺へ向かいまひょ。

江戸時代までは約2万8千坪もの敷地を保有する大寺院でしんや。

明治新政府の上知令で取り上げられ現在は約2500坪ぐらいかな。

あげくに廃仏毀釈で大きな被害を受けたようでっせ、記録によれば

当時の奈良県令が廃仏毀釈には凄く熱心な方だったとの事。

(国寳 般若寺の楼門)

南都焼き討ちの後、鎌倉時代に再建された楼門なんだって。

南大門や中門と呼ばれる正門が有ったんだけど戦国時代に

松永久秀と大和の寺衆との兵火で再び焼けてしまったとか。

幸いに京街道に面したこの楼門だけが残ったんだって。

鎌倉時代の楼門建築でも最古の形式を今に伝えているとか。

美しく軽快な屋根のそりを見せているので素敵でっしゃろ。

(般若寺の本堂 & コスモス)

本堂は何度も焼失して現在のは1667年(寛文7年)江戸時代で

4代将軍・徳川家綱公の時代に再建されたお堂のようですわ。

(般若寺の ご朱印)

ここ般若寺は十三重の石宝塔で有名なお寺でもおます。

聖武天皇の創建と伝えるも、現在の物は鎌倉時代の

1253年(建長5年)に中国は南宋の石工である

伊行末、行吉の手で再建されたものだそうでっせ。

(般若寺 十三重の石宝塔)(重要文化財)

石宝塔の下部四方に薬師・釈迦・阿弥陀・弥勒の四体が

刻まれて、南都仏教の「顕教四仏=けんぎょうしぶつ」を

表現していると書かれていますね。

十三重の石宝塔を1964年(昭和39年)に大修理をした際に

五重目の処から大日・観音・地蔵の胎内仏三尊像が出現したそうで

現在は秘仏として宝蔵堂に保管されているんだそうですわ。

春と秋に特別の秘仏公開がされますんやけど撮影は禁止。

パンフレットから本尊の阿弥陀如来と胎内仏三尊を貼り付けておきまひょ。

(般若寺 阿弥陀如来 & 胎内仏三尊)

(般若寺 境内のコスモス)

ここのコスモスは前住職が植え始めて現在は約15万本だとか。

このお寺は南都仏教なので檀家が1軒もないそうですわ。

国家鎮護のお寺だから庶民の為のお寺じゃ無かった訳でんな。

現在も真言律宗と呼ぶ宗派で唐招提寺などと同じ宗旨だったかな?

だから、コスモスの育成も大変でボランティア募集中だとか。

他にも色んな重要文化財がこのお寺には残ってますんや。

(笠塔婆=かさとうば)(重要文化財)

十三重の石宝塔を造った宋人石工の行末の一周忌に息子の

行吉が父母の供養に建立したと書かれてますな。

廃仏毀釈で破壊されて放棄されていたのを、お寺の南側の

般若野から明治26年に般若寺の境内へ移設したとのこと。

(一切経蔵=いっさいきょうぞう)(重要文化財)

「太平記」によれば大塔宮護良親王が唐櫃に入り

この経蔵に隠れて危難から逃れたことに成っていますね。

(般若寺境内の コスモス)

(平重衡公 供養塔)

1181年(治承4年)に南都焼き討ちを指揮した

平重衡(たいらのしげひら)は源氏の捕虜になつたが

南都の寺衆に引き渡されて殺されるんでしたよね。

処刑されたのは奈良坂の向こう側の木津川べりだったとか。

彼の首をこの般若寺の門前になる京街道に曝して南都焼き討ちの

鬱憤を晴らしたということが色んな記録にも残ってますんや。

(藤原頼長公 供養塔)

1156年(保元元年)崇徳上皇側に居た藤原頼長は戦いに敗れ

父親である藤原忠実を頼って南都の興福寺へ逃れようとしたが

流れ矢に当たって死亡、般若山に葬られたとされています。

世に有名な「保元の乱」で崇徳上皇側の首謀者とされた、お公家さん。

(大塔宮 護義親王 供養塔)

後醍醐天皇と密接な関係に有った般若寺なので悲運な死を遂げた

大塔宮 護良親王は天皇の長男になるお方でしたよね。

鎌倉で亡くなられましたが、このお寺とも縁が深いようですな。

本堂の前に形の綺麗な石燈籠が置かれてましたんや。

これも有名な燈籠で「般若寺型石燈籠」と呼びまんねんで。

これの最古の物は東京の椿山荘に現存してるそうでっけど。

(般若寺型 石燈籠)

ここでお昼も過ぎましたんで門前のレストランへ。

オムレツとコヒーで1200円でしたね。

(般若寺門前の レストランにて自分撮り)

明治時代から操業の牧場が直営で営業しているレストランでっせ。

二番目の左側はこの牧場の牛乳で作られたスープでした。

(植村牧場)

2014年(平成26年)には安倍首相も訪れたそうです。

ふるさと創生のPRを兼ねた奈良市を訪問の一環かな?

ここで昼食を終えて再びバスで東大寺の方へ向かいまっさ。

次回は久しぶりに奈良の大仏さんにお会いしてきましたんで。

東大寺や興福寺などを紹介させてまらいまっさ。

ほんなら、 今日はこれで、さいなら~♪