般若寺を後にして奈良公園へ向かいまひょ。

国道369号線への分岐点からスタートでっせ。

ここからJR奈良駅前行きの路線バスですわ。

(左 柳生へ 直進 奈良公園)

昔の柳生街道に沿って三重県へ抜ける国道でんな。

若草山の裏手を通って伊賀の国(現在の三重県)へ。

鉄ちゃん爺やが若い頃には酷道369と呼んで

車で走るには難しい道でしたんや。

最近はバイパスもできて軽快な国道になったとか?

ネットにはそんな書き込が見られますもんで。

鉄ちゃん爺やは柳生村から先は知りまへんけど。

酷道?を返上し晴れて国道に成ったのなら正解かな。

柳生はあの剣豪・柳生一族を生んだ村でっせ。

県庁前から一つ手前でバスを降りてみました。

この辺りを東へ入れば東大寺かな? そんな想定。

奈良公園から南大門を通るのが観光客のルートでっけど

鉄ちゃん爺やは脇道から歩いてみることにしましたんや。

(依水園=いすいえん)

奈良市内では一見の価値が有る日本庭園だとの噂。

敷地に入ったんでっけど拝観料が900円とは!

確かネットでは650円と書き込まれていたはず。

最近になって値上げしたような感じ。

東大寺へ行きたかったので今回はパス。

(依水園のポスター)

前園と後園の二つに分かれた趣のある日本庭園だとか。

江戸時代に作られた前園は奈良の晒職人さんが作庭した物で

三秀亭から食事をしながら観るのが良いと書き込まれてまんな。

明治時代に作られた後園は実業家が若草山や東大寺の南大門を

借景にして作庭した回遊式の明るい日本庭園なんだって。

神戸の中村家が買い取って「寧楽美術館」と併設して戦後に

一般公開したとか、そんな訳で民間の観光用の施設のようでんな。

寧楽(ねいらく)とは奈良を昔流に呼ぶ表記で、奈良美術館が

別にあるので、こちらは「寧楽美術館」と名前を付けたのかも?

(東大寺への 古い土塀)

やはり奈良ではこんな土塀の方がお似合いだと思いまんねん。

どうやら南大門と中門との間の道を歩いているようですわ。

(東大寺 境内の石碑)

(鹿がお出迎え)

鹿せんべいを持ってなかったら触っても知らん顔でっせ。

女の子が触っても、しゃがみ込んだままで動きまへんわ。

逆に鹿せんべいを持ってたら立ち上がって大人にでも

追いかけてくる、そんな貪欲な習性など見せますんや。

逃げたら余計に追っかけてくるので、ご用心でっせ。

(東大寺の 中門)

(中門の外から 国宝・大仏殿を撮影)

ここまでは昨年も、やってきてデジカメで撮影をしたはず。

でも入堂料を払って拝観したのは、もう30年ぐらい昔かな。

久しぶりに奈良の大仏さんに、お会いしたくなりましたんや。

(東大寺の 回廊)

(大仏殿への 入堂口)

(東大寺 入堂券 大人 500円)

東大寺は奈良を訪れる観光客の過半数が訪れる

そんな奈良市内を代表する名所でしょうな。

この時期は修学旅行の学生さんも多く随分と賑わってまぁ。

(大仏殿を 中門の内部から撮影)

この大仏殿へ向かう石畳はご存じかもしれまへんけど~

中央の黒いのはインド産でその両脇で赤っぽいのが中国産

その外側に朝鮮半島産が敷かれ一番外側が日本産なんだって。

菱型の模様の部分が日本産だとか聞いたように思うけど。

インドから中国や朝鮮半島を経て日本へ仏教が伝わった

そんな意味を、この石畳は示しているんでしょうかな。

(国宝の 八角灯籠)

大仏殿は平安時代と戦国時代に二度も焼け落ちたそうでっけど

この八角灯籠は修理を施されたけれども当時の姿を残しているとか。

それじゃ奈良の大仏さんに、ご対面~

(国宝 東大寺 金銅廬舎那仏坐像)

正式には廬舎那仏(るしゃなぶつ)とお呼びしますけど

やはり、奈良の大仏さまの方が親しみがあるのかも?

大仏さまの台座や両腕から垂れ下がった袖の部分だけが

天平時代のままで、お体の部分は鎌倉時代に再建された物だとか。

頭の部分は江戸時代の作で、座高が14.98mと記録され

台座が約3mほどかと、約18mの大仏さまを下から見上げて

優しいお姿を拝むことに成るんですわな。

それにしても推定240トンとも称されるこんな大きな大仏さんを

天平時代に作ったとは、驚きの他がおまへんで。

最初に創建されたのが752年(天平勝宝4年)だったとか。

それから二度も兵火に焼かれたけど、その都度に国家や庶民の

多額の寄付により再建されたいう歴史がおますんや。

(奈良の大仏さんと 自分撮り)

観光客は大仏さまに圧倒されて両脇の仏様をご存じかしら。

鉄ちゃん爺やも両方の脇仏さまの記憶がおまへんでした。

昔から脇仏さまは置かれていたのかしら?

これじゃ、とてもじゃないが、ご利益を受けられまへんな。

(虚空蔵菩薩 右側の脇仏さま)

カメラぶれしてしまいましたが、ご容赦のほどね。

(如意輪観音 左側の脇仏さま)

大仏さまの裏側には金箔が残ってるように見えまっせ。

金銅の痕跡が写真を撮っても分かりまっしゃろ。

(大仏さまの 裏側)

(柱くぐり)

大仏さまの鼻の穴と同じ大きさだとか、誰が言い出したのかな?

昔から東大寺の大仏さまにやって来たら柱をくぐり抜ける。

この日も修学旅行の学生さんが行列してるんで、パスしまひょ。

今の鉄ちゃん爺やではメタポで抜けられなかったらお笑いでんがな。

(大仏さまを護る 広目天)

(大仏さまを護る 多聞天)

最近では各地の寺社仏閣では高い拝観料を取るのに撮影は禁止!

ここ東大寺は入堂料も大人500円で、どこでも撮影がOK。

三脚は禁止でっけど、本来はこうあるべきだと思いまんねん。

(東大寺の ご朱印)

(大仏殿から 境内を撮影)

前回にも紹介しました般若寺を平重衡は焼き払う命令を出し

当日の強い北風で約3kmも離れた東大寺や興福寺までが全焼。

世に有名な、平家の「南都焼き討ち」と呼びますんや。

1180年(治承4年)旧暦12月28日のことでした。

新暦では1181年1月15日になりますんで、書物には

1180年と1181年の両方が併記されてまっかな。

なんと~ 驕る平家はその5年後に滅亡してしまいました。

(東大寺 大仏殿をズームアップ)

この大仏殿は戦国時代の二回目の焼失から約100年間も

雨天に曝されていた大仏さまと共に、再建するには特に

5代将軍徳川綱吉公と生母の桂昌院の強力な支援があったと。

犬公方さんと評判の悪い徳川綱吉さんも、ここ東大寺の

大仏さまと大仏殿の再建には大いに貢献されたんでっせ。

その点では徳川家康公や家光さんは関心が薄かったのかも。

現在の大仏殿は1709年(宝永6年)完成のようですわ。

(東大寺 中門をズームアップ)

(東大寺の回廊から 大仏殿を撮影)

この大仏殿は東西が57.5mで奥行きが50.5m

高さは49.1mもある世界一の木造建築物なんだって。

これも天平時代のに比べれば3分の2の大きさで

当時のは東西が86mもあったと記録されてまんな。

世界一の木造建築では何処かの国で見世物のような

大きな建物を造ったとかで現在は使わなくしたとか?

(東大寺 大仏殿の出口)

(東大寺 境内の鏡池)

東大寺の境内はいつ来ても観光客が多いでんな。

この時期は外国人よりも修学旅行生の方が多いのかも。

鉄ちゃん爺やの孫も愛知県から2泊で来たとか言ってました。

(大仏さまと 同じサイズのレプリカ)

(紅葉の始まった銀杏と 東大寺の南大門)

まだ紅葉には少し早いですが色づき始めた木々もおます。

奈良や京都の紅葉は11月中旬あたりが見頃でっしゃろな。

(東大寺 旧東南院跡)

現在は東大寺の本坊として使われているようでんな。

鎌倉時代の大仏開眼法要には源頼朝や後白河法皇も

ここ東南院に宿泊して再建された大仏に対面したとか。

それ以降も、上皇や天皇さまが東大寺に参詣する際には

ここ東南院が宿舎に使われることが多かったんだって。

東大寺は何せ、日本国を鎮護する為のお寺でっさかいに。

現在は信仰心もない観光客の溢れるお寺に成ってまっけど。

今も日本国を護るお寺であることに変わりはおまへん。

(東大寺 南大門)

(牡鹿同士の 決闘)

やはり立派な角がある方が迫力がおますな。

奈良公園で牡鹿の角切りをされた後の二頭ですわ。

角があるつもりで牡鹿は押し合っているのかしら?

毛並みも気のせいか寂しげな姿に見えまっしゃろ。

この時期の牡鹿は夏に比べると大人しく感じまんな。

観光客に危険が少なくて、その点では宜しおますけど。

(東大寺 参道の土産物店)

(角を切られた 牡鹿)

(まだ若い 牡鹿?)

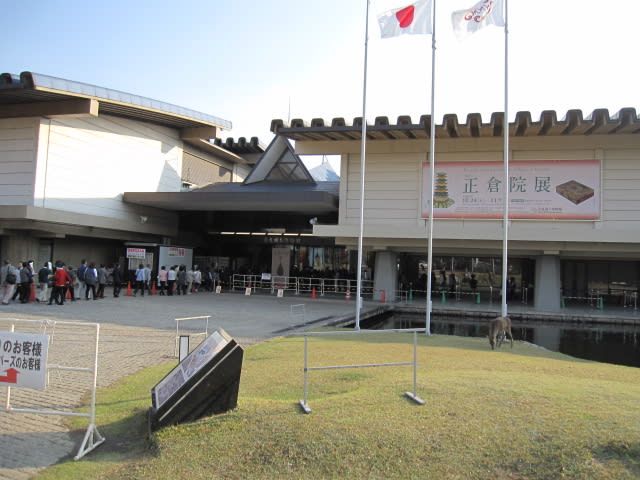

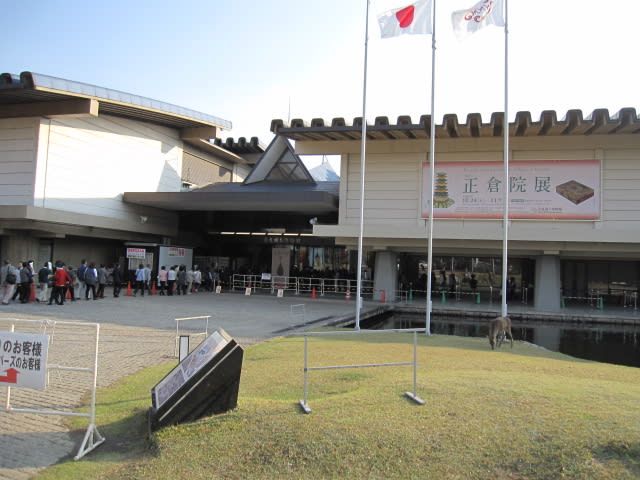

毎年ながらこの時期には正倉院展が開催されてまっせ。

鉄ちゃん爺やも最近でも2回ばかり見学しましたけど

2回目から展示品の撮影が禁止となりましたんや。

5年ぐらい前までは撮影もOKだったのにな~

やはり、観るだけでは興味も薄れまんがな。

それでも毎年ながら30万人前後の入場者でっから

奈良の秋を象徴する行事に、違いはおまへんけど。

(正倉院展の ポスター)

(正倉院展開催中の 奈良国立博物館)

これは夕方の4時前ぐらいの画像なので行列もわずか。

これが土日の午前中なら1時間待ちの大混雑になりまんねんで。

(奈良公園から 遠くに奈良県庁を望む)

これから歩いて興福寺の方へ向かってまんねん。

長くなりますんで、今日はこれでお仕舞にしまっさ。

国宝の興福寺で普段は拝観できない北円堂ほかを

次回には紹介することにしまひょ。

ほな~ これで、さいなら~♪

国道369号線への分岐点からスタートでっせ。

ここからJR奈良駅前行きの路線バスですわ。

(左 柳生へ 直進 奈良公園)

昔の柳生街道に沿って三重県へ抜ける国道でんな。

若草山の裏手を通って伊賀の国(現在の三重県)へ。

鉄ちゃん爺やが若い頃には酷道369と呼んで

車で走るには難しい道でしたんや。

最近はバイパスもできて軽快な国道になったとか?

ネットにはそんな書き込が見られますもんで。

鉄ちゃん爺やは柳生村から先は知りまへんけど。

酷道?を返上し晴れて国道に成ったのなら正解かな。

柳生はあの剣豪・柳生一族を生んだ村でっせ。

県庁前から一つ手前でバスを降りてみました。

この辺りを東へ入れば東大寺かな? そんな想定。

奈良公園から南大門を通るのが観光客のルートでっけど

鉄ちゃん爺やは脇道から歩いてみることにしましたんや。

(依水園=いすいえん)

奈良市内では一見の価値が有る日本庭園だとの噂。

敷地に入ったんでっけど拝観料が900円とは!

確かネットでは650円と書き込まれていたはず。

最近になって値上げしたような感じ。

東大寺へ行きたかったので今回はパス。

(依水園のポスター)

前園と後園の二つに分かれた趣のある日本庭園だとか。

江戸時代に作られた前園は奈良の晒職人さんが作庭した物で

三秀亭から食事をしながら観るのが良いと書き込まれてまんな。

明治時代に作られた後園は実業家が若草山や東大寺の南大門を

借景にして作庭した回遊式の明るい日本庭園なんだって。

神戸の中村家が買い取って「寧楽美術館」と併設して戦後に

一般公開したとか、そんな訳で民間の観光用の施設のようでんな。

寧楽(ねいらく)とは奈良を昔流に呼ぶ表記で、奈良美術館が

別にあるので、こちらは「寧楽美術館」と名前を付けたのかも?

(東大寺への 古い土塀)

やはり奈良ではこんな土塀の方がお似合いだと思いまんねん。

どうやら南大門と中門との間の道を歩いているようですわ。

(東大寺 境内の石碑)

(鹿がお出迎え)

鹿せんべいを持ってなかったら触っても知らん顔でっせ。

女の子が触っても、しゃがみ込んだままで動きまへんわ。

逆に鹿せんべいを持ってたら立ち上がって大人にでも

追いかけてくる、そんな貪欲な習性など見せますんや。

逃げたら余計に追っかけてくるので、ご用心でっせ。

(東大寺の 中門)

(中門の外から 国宝・大仏殿を撮影)

ここまでは昨年も、やってきてデジカメで撮影をしたはず。

でも入堂料を払って拝観したのは、もう30年ぐらい昔かな。

久しぶりに奈良の大仏さんに、お会いしたくなりましたんや。

(東大寺の 回廊)

(大仏殿への 入堂口)

(東大寺 入堂券 大人 500円)

東大寺は奈良を訪れる観光客の過半数が訪れる

そんな奈良市内を代表する名所でしょうな。

この時期は修学旅行の学生さんも多く随分と賑わってまぁ。

(大仏殿を 中門の内部から撮影)

この大仏殿へ向かう石畳はご存じかもしれまへんけど~

中央の黒いのはインド産でその両脇で赤っぽいのが中国産

その外側に朝鮮半島産が敷かれ一番外側が日本産なんだって。

菱型の模様の部分が日本産だとか聞いたように思うけど。

インドから中国や朝鮮半島を経て日本へ仏教が伝わった

そんな意味を、この石畳は示しているんでしょうかな。

(国宝の 八角灯籠)

大仏殿は平安時代と戦国時代に二度も焼け落ちたそうでっけど

この八角灯籠は修理を施されたけれども当時の姿を残しているとか。

それじゃ奈良の大仏さんに、ご対面~

(国宝 東大寺 金銅廬舎那仏坐像)

正式には廬舎那仏(るしゃなぶつ)とお呼びしますけど

やはり、奈良の大仏さまの方が親しみがあるのかも?

大仏さまの台座や両腕から垂れ下がった袖の部分だけが

天平時代のままで、お体の部分は鎌倉時代に再建された物だとか。

頭の部分は江戸時代の作で、座高が14.98mと記録され

台座が約3mほどかと、約18mの大仏さまを下から見上げて

優しいお姿を拝むことに成るんですわな。

それにしても推定240トンとも称されるこんな大きな大仏さんを

天平時代に作ったとは、驚きの他がおまへんで。

最初に創建されたのが752年(天平勝宝4年)だったとか。

それから二度も兵火に焼かれたけど、その都度に国家や庶民の

多額の寄付により再建されたいう歴史がおますんや。

(奈良の大仏さんと 自分撮り)

観光客は大仏さまに圧倒されて両脇の仏様をご存じかしら。

鉄ちゃん爺やも両方の脇仏さまの記憶がおまへんでした。

昔から脇仏さまは置かれていたのかしら?

これじゃ、とてもじゃないが、ご利益を受けられまへんな。

(虚空蔵菩薩 右側の脇仏さま)

カメラぶれしてしまいましたが、ご容赦のほどね。

(如意輪観音 左側の脇仏さま)

大仏さまの裏側には金箔が残ってるように見えまっせ。

金銅の痕跡が写真を撮っても分かりまっしゃろ。

(大仏さまの 裏側)

(柱くぐり)

大仏さまの鼻の穴と同じ大きさだとか、誰が言い出したのかな?

昔から東大寺の大仏さまにやって来たら柱をくぐり抜ける。

この日も修学旅行の学生さんが行列してるんで、パスしまひょ。

今の鉄ちゃん爺やではメタポで抜けられなかったらお笑いでんがな。

(大仏さまを護る 広目天)

(大仏さまを護る 多聞天)

最近では各地の寺社仏閣では高い拝観料を取るのに撮影は禁止!

ここ東大寺は入堂料も大人500円で、どこでも撮影がOK。

三脚は禁止でっけど、本来はこうあるべきだと思いまんねん。

(東大寺の ご朱印)

(大仏殿から 境内を撮影)

前回にも紹介しました般若寺を平重衡は焼き払う命令を出し

当日の強い北風で約3kmも離れた東大寺や興福寺までが全焼。

世に有名な、平家の「南都焼き討ち」と呼びますんや。

1180年(治承4年)旧暦12月28日のことでした。

新暦では1181年1月15日になりますんで、書物には

1180年と1181年の両方が併記されてまっかな。

なんと~ 驕る平家はその5年後に滅亡してしまいました。

(東大寺 大仏殿をズームアップ)

この大仏殿は戦国時代の二回目の焼失から約100年間も

雨天に曝されていた大仏さまと共に、再建するには特に

5代将軍徳川綱吉公と生母の桂昌院の強力な支援があったと。

犬公方さんと評判の悪い徳川綱吉さんも、ここ東大寺の

大仏さまと大仏殿の再建には大いに貢献されたんでっせ。

その点では徳川家康公や家光さんは関心が薄かったのかも。

現在の大仏殿は1709年(宝永6年)完成のようですわ。

(東大寺 中門をズームアップ)

(東大寺の回廊から 大仏殿を撮影)

この大仏殿は東西が57.5mで奥行きが50.5m

高さは49.1mもある世界一の木造建築物なんだって。

これも天平時代のに比べれば3分の2の大きさで

当時のは東西が86mもあったと記録されてまんな。

世界一の木造建築では何処かの国で見世物のような

大きな建物を造ったとかで現在は使わなくしたとか?

(東大寺 大仏殿の出口)

(東大寺 境内の鏡池)

東大寺の境内はいつ来ても観光客が多いでんな。

この時期は外国人よりも修学旅行生の方が多いのかも。

鉄ちゃん爺やの孫も愛知県から2泊で来たとか言ってました。

(大仏さまと 同じサイズのレプリカ)

(紅葉の始まった銀杏と 東大寺の南大門)

まだ紅葉には少し早いですが色づき始めた木々もおます。

奈良や京都の紅葉は11月中旬あたりが見頃でっしゃろな。

(東大寺 旧東南院跡)

現在は東大寺の本坊として使われているようでんな。

鎌倉時代の大仏開眼法要には源頼朝や後白河法皇も

ここ東南院に宿泊して再建された大仏に対面したとか。

それ以降も、上皇や天皇さまが東大寺に参詣する際には

ここ東南院が宿舎に使われることが多かったんだって。

東大寺は何せ、日本国を鎮護する為のお寺でっさかいに。

現在は信仰心もない観光客の溢れるお寺に成ってまっけど。

今も日本国を護るお寺であることに変わりはおまへん。

(東大寺 南大門)

(牡鹿同士の 決闘)

やはり立派な角がある方が迫力がおますな。

奈良公園で牡鹿の角切りをされた後の二頭ですわ。

角があるつもりで牡鹿は押し合っているのかしら?

毛並みも気のせいか寂しげな姿に見えまっしゃろ。

この時期の牡鹿は夏に比べると大人しく感じまんな。

観光客に危険が少なくて、その点では宜しおますけど。

(東大寺 参道の土産物店)

(角を切られた 牡鹿)

(まだ若い 牡鹿?)

毎年ながらこの時期には正倉院展が開催されてまっせ。

鉄ちゃん爺やも最近でも2回ばかり見学しましたけど

2回目から展示品の撮影が禁止となりましたんや。

5年ぐらい前までは撮影もOKだったのにな~

やはり、観るだけでは興味も薄れまんがな。

それでも毎年ながら30万人前後の入場者でっから

奈良の秋を象徴する行事に、違いはおまへんけど。

(正倉院展の ポスター)

(正倉院展開催中の 奈良国立博物館)

これは夕方の4時前ぐらいの画像なので行列もわずか。

これが土日の午前中なら1時間待ちの大混雑になりまんねんで。

(奈良公園から 遠くに奈良県庁を望む)

これから歩いて興福寺の方へ向かってまんねん。

長くなりますんで、今日はこれでお仕舞にしまっさ。

国宝の興福寺で普段は拝観できない北円堂ほかを

次回には紹介することにしまひょ。

ほな~ これで、さいなら~♪