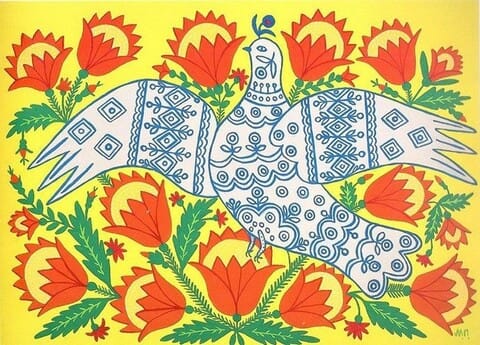

(これは、昨日NHKの日曜美術館で知ったマリア・プリマチェンコさんの鳩の絵でした。この人の作品も今度の戦争でいくつか失われたそうです。)

タルコフスキーさんのことを思い出しました。ソ連の映画監督さんでした。ウィキペディアから借りて、貼り付けてみます。

1932年4月4日、ヴォルガ川流域のイワノヴォ地区、ユリエヴェツの近郊ザブラジェで生れる。……モスクワの北東300キロの土地。

父はウクライナの詩人として著名なアルセニー・タルコフスキー。タルコフスキーの幼少期に父は家を出て別の家庭を作ったために、主に母親に育てられる。

そこから、作曲家、アラビア語、ジャズ、いろんなものに興味があったそうですが、どれもものにならない模索の日々が続きます。

心配した母親がシベリア地質調査隊に入隊させ、1953年から1年間をシベリアのタイガの森で過ごす。その後、映画大学への進学を決意。父親の尽力もあって1954年に全ソ国立映画大学に入学。落ちこぼれだったタルコフスキーが名門のこの学校へ入学できたのは奇跡だったと友人達は証言している。

タルコフスキーの世代は、スターリン体制が終わりを告げて西側の文化がソ連に急速に流れ込んできた雪解け期が青年期にぶつかっており、タルコフスキーもそうした文化に大きく感化されている。

奇跡であれ何であれ、たまたまタルコフスキーさんには、道ができました。とはいうものの、それで大成するわけではないし、やはり、その中での努力はあったのだと思われます。勉強だってしたはずです。

1962年にウラジーミル・ボゴモーロフのベストセラー小説 『イワン』 を原作とした 『僕の村は戦場だった』に急遽代役起用され、長編映画監督としてデビューし、本作で1962年のヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を史上最年少(30歳)で受賞。

ひとつの才能が開花するまでのことが書かれていました。デビューするまでにもいろんな人との出会いがあって、彼の才能は引き出されてきました。

お父さんがウクライナの人であったこと。お母さんが息子のことをずっと心配してくれていたこと、彼は家族に見守られていたのは確かですね。

それからは、『惑星ソラリス』『ストーカー』などのSFファンタジー的な作品、『鏡』の自伝的なもの、亡命して作った『ノスタルジア』『サクリファイス』へとつながります。そして、1986年にパリで亡くなってしまう。

イタリアにおいてフェデリコ・フェリーニの映画に脚本家として関わっていたトニーノ・グェッラを起用して『ノスタルジア』を撮影。1983年完成。カンヌ国際映画祭創造大賞、国際映画批評家賞、エキュメニック賞受賞。

フェリーニさんにつながる人と一緒にお仕事ができたなんて、それは素晴らしいことでした。でも、よその国で映画を作るということは、制約もあるし、簡単に物事が進むという訳ではなかったでしょうね。

もともと寡作の人だし、次から次と作品を撮るという人ではなかったけれど、何をしているんだろう、自分とは何者だ、一体何がしたいんだと自問自答の日々があったのかなあ。

その後、スウェーデンで主にイングマール・ベルイマンの映画に携わっていたスタッフのもとで、核戦争勃発を背景とした 『サクリファイス』 を監督。1986年に完成。カンヌ国際映画祭審査員特別大賞、国際映画批評家賞、エキュメニック賞、芸術特別貢献賞受賞。映画撮影時に、末期の肺癌が判明してそのまま病床の人となる。

お父さんの詩を、『ストーカー』の中で読み上げるシーンがあったような気がします。彼の作品はよくわからない部分があるのは確かなんですが、大事なものはあちらこちらに散りばめられているし、サインはたくさんあります。

映画を見る人は、どれだけ彼の作品に向き合えるかどうかであって、時間のない人には訳の分からないままに終わるし、意味がないものとなってしまう。

でも、私はわからなくても、何だかタルコフスキーさんが気になっていました。映画館にも行きました。そんなに何度もあらゆる作品を見たわけではないけど、大事にしなくちゃとDVDは三つくらいあります。晩年の二作品はビデオテープがあるのかな。録画したかもしれません。

気になるシーンというのは、『サクリファイス』の最後のシーン、「平和が戻り、愛する人々が救われるのであれば、神よ、我が身を捧げます」と、主人公のアレクサンデルが我が家を燃やしてしまう場面、これはyoutubeでも見られるけれど、そこだけ見ても何にもならないけど、ドキッとするには十分で、映画を見た時の胸を締め付けられる気持ちは蘇えります。

『ノスタルジア』でも、同じスウェーデンの俳優さんのエルランド・ヨセフソンさんが焼身自殺する場面があって、どうしてそんなことをするの? そこに何の意味があるの? と、混乱してしまうことがありました。

映画を初めてみた時から四十年ほどが経過しています。夢物語のように見えていた映画の世界が、今や現実にウクライナの地で起こっています。映画は作りものだったけれど、ニュースで報じられる被害は現実のものです。

ウクライナのあちらこちらで廃墟が広がり、人々は生活の場所を失い、家族を失い、自分の命も危うくなっています。

タルコフスキーさんは予言をしたのでありません。ただ、私たちの空漠とした心の中を描いたのでしょう。私だけではなく、たぶん、孤独な独裁者のプーチンの胸の中も描かれているのだと思われます。

引き裂かれ、他人が信用できず、世界は破滅に向かっているという危機感に切り刻まれ、落ち着かないで、それでいて、ふるさとや安心できる家族を誰かに求めている。

答えは、「サクリファイス・犠牲」ではないと思うんです。我が身を捧げても何にもならない。己の空漠とした心を他人に開き、その虚しさを慰め合うしかないのに。独裁者にはそれはできないのでしょう。彼は自分で自分を切り刻むしかないのでしょうか。彼には答えはもうないかもしれない。

タイトルの詩は、タルコフスキーさんのノスタルジアから、室生犀星さんの「ふるさとは遠きにありて思ふもの」というのを思い出して、あの文句を抜き出そうと、詩集を見てみたら、「ふるさと」という詩を見つけて、それで使わせてもらいました。

この詩は、やはり、犀星さんが新緑のふるさとを思っている詩のようでした。

ふるさと

雪あたたかくとけにけり

しとしとしとと融けゆけり

ひとりつつしみふかく

やはらかく

木の芽に息をふきかけり

もえよ 木の芽のうすみどり

もえよ 木の芽のうすみどり