私たちは、コロナの嵐に見舞われて、最悪は自らの死に至る恐ろしい刀を突き付けられているんでしょうか。

その割には、少しのん気でこんなに感染者が出ても、ヤドカリのように、誰か知らない人がいたら閉じこもり、ひたすら部外者がいなくなるのを待ってはいるんですが、ウイルスはフワフワと浮いているということだし、とにかく風が吹いてくれることを祈る日々なんだろうな。

いや、死は私たちのすぐそばにあるものなのだと思われます。たまたまそれを避けて、どうにかこうにか暮らしているけれど、ひょんなことから死んでしまったり、何でもなく暮らしているのに、突然命が終わったり、そんなことはたくさんたくさんあると思います。

だから、その日が来るまで、少しウカツに、少し前向きに、やるだけやって、日々納得して生きていきたいんだけど、まあ、納得だなんて、そんな偉そうなことも言えないですね。

納得なんてできないけど、日々中途半端だけど、やれるだけはやりたいと思っている。

それは昔も今も同じで、一寸先は闇である。でも、もし死を避けられるなら、そういう方法があるのなら、試してみたいなと思うのは人情でしょう。ましてや古代ですから、情報なんてないし、死んだらどこへ行くのか、そもそも死とは何か、何もわかってないんだから、それを体系的にまとめて話してくれる人がいたら、その人の話を聞きたいと思うはずです。

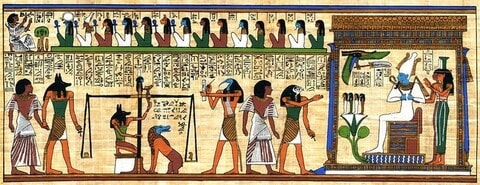

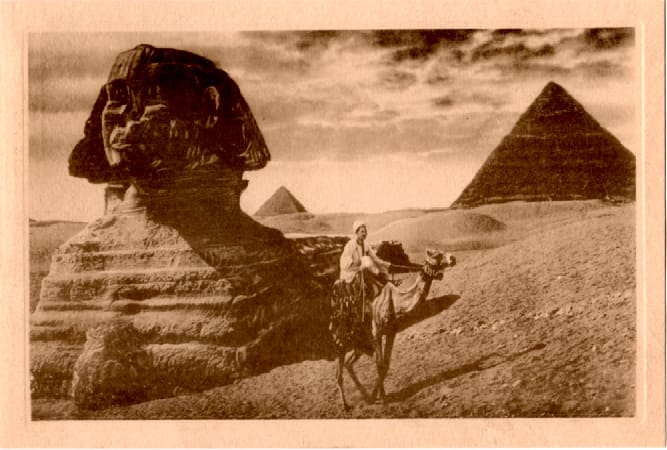

古代エジプトでは、魂はあるのかどうかわからないけれど、ひとまず魂の外側をキープする技術を発明しました。あとは魂が戻ってきて、体に入ってくれれば、蘇ることが可能だと考えたのかもしれない。

それは何とも甘ーいお話で、自分なんて死んだって、また蘇ることができるんだよと考えられたら、死んでしまうことも気が楽でしょう。たくさんミイラは作られたし、ピラミッドも生まれたみたいだけど、とうとう魂は体に戻って来ないのは確かめられたようです。何千年もかかってやっと私たちはそれを理解できたことになるんでしょうか。

中国の戦国時代末期、秦の始皇帝が国を統一してから、徐福なる人物に船や人材を預けて、不死の薬のある蓬莱をめざす船団を派遣することにして、その伝説は日本各地にあって、私もいくつか見てきました。

このもっと昔にも、不死の薬というものが取りざたされたことがあったようで、『韓非子』にその話が載っています。

『韓非子』という本なので、理屈がこねられてありますが、どっちにしろ、当時の人々、特に権力者は自らの命が終わらないという、夢みたいなことにすがりたくなったようです。

今さらながら、自らの死をどうしたらいいのか、困ってしまったものでしょうか。

★ 不死の薬(韓非子)

不死の薬を荊王(けいおう)に献ずる者有り。謁者(えつしゃ)之を操(と)りて以て入る。中射(ちゅうしゃ)の士問ひて曰はく、

「食らふべきか」と。

不死の薬を荊王(けいおう)に献ずる者有り。謁者(えつしゃ)之を操(と)りて以て入る。中射(ちゅうしゃ)の士問ひて曰はく、

「食らふべきか」と。

不死の薬を楚の国の荊王に献上する人がいました。取次の役人がこれを受け取って中に入っていった。(そこに居合わせた)警備の兵士が質問して言うことには、「その薬は飲めるんですか」とつい質問してしまいました。

曰はく、「可なり」と。因りて奪ひて之を食らふ。

王大いに怒り、人をして中射の士を殺さしめんとす。中射の士、人をして王に説かしめて曰はく、

王大いに怒り、人をして中射の士を殺さしめんとす。中射の士、人をして王に説かしめて曰はく、

(取次の役人が)言うことには、「飲めますよ。」ということでした。そこで、(警備の兵士は)この不死の薬を飲んでしまいました。

王さまは激怒して、警備の兵士を殺させようとしました。警備の兵士が、人づてに王さまに説得を試みたということでした。

「臣謁者に問ふに、『食らふべし。』と曰ふ。臣故に之を食らふ。是れ臣罪無くして、罪は謁者に在るなり。且つ客不死の薬を献じ、臣是を食らひて、王臣を殺さば、是れ死薬なり。

「私は取次の役人に聞いたところ、取次の役人が『この薬は飲める』と答えました。ですから私はこの薬を飲んだのであります。私に罪はなくて、罪は取次の役人にあるのです。しかも、客人は不死の薬を献上して、私がそれを飲んで、王さまが私を殺したなら、これは死の薬になってしまいます。それは理屈に合わないことにならないでしょうか。

是れ客王を欺くなり。夫れ無罪の臣を殺して、人の王を欺くを明らかにせんよりは、臣を釈(ゆる)すに如(し)かず」と。王すなはち殺さず。

そうすると客人は王さまを騙したことになります。無罪の私を殺して、客人が王さまをだまそうとしたことが明らかになってしまいます。王様の恥を天下に知らしめるようなことになってしまうのではないでしょうか。それよりは、私を許した方が穏便ではないでしょうか」と。こうして王は、(警備の兵士を)殺さなかったそうです。

そうすると客人は王さまを騙したことになります。無罪の私を殺して、客人が王さまをだまそうとしたことが明らかになってしまいます。王様の恥を天下に知らしめるようなことになってしまうのではないでしょうか。それよりは、私を許した方が穏便ではないでしょうか」と。こうして王は、(警備の兵士を)殺さなかったそうです。

何だか理屈っぽいというのか、韓非子の理屈の世界です。そんなふうに言われたら、勝手に食べた兵士を殺すこともできず、恥を広めるわけにも行かず、にっちもさっちもいかなくなります。

こういう言い逃れを教えるための本なんだろうか。

それにしても、ここで話題の不死の薬、今の私たちからすれば、そんなのあるわけがない、というのがわかってるんですけど、みんな真剣に向き合ってたなあと思うのです。

私たちは、こういう時代から二千何百年もかけて、どんなふうに死に向き合うのか考えさせられてきたんですよね。

とにかく、韓非子からもらってきました。不死を願ったのは始皇帝さんだけじゃなかったというのが驚きでした。当時の王様たちは、地底の中にお墓の帝国作りたかったんですよね。そのためにリアルな粘土の兵士たちだって作ったんですから(それで安心できたらよかっただろうけど)……。