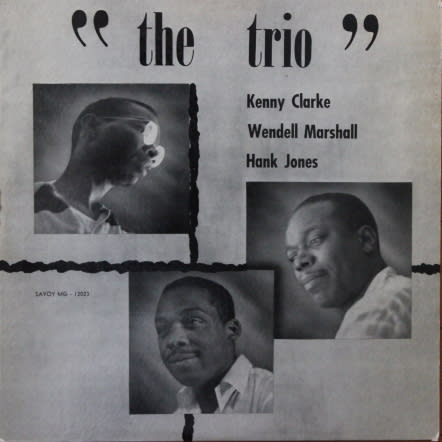

Hank Jones / The Trio ( 米 Savoy MG-12023 )

DU Jazz Tokyo の元旦恒例セールがいつものマイルスではなくハンク・ジョーンズで特集を組む、という。 なんで今頃?という気もしないではないが、

それでもこれは一つの見識だと思う。 常々書いてきたことだけど、日本でのこの人の評価はあまりに低過ぎる。 トミー・フラナガンの実態にはあまり

そぐわない過大評価もどうかとは思うが、それ以上にこの人への過小評価には大いに不満がある。 もしかしたら、山田太郎、みたいな名前のせいで

損をしているのかなあと思ったりもするけど、一番の理由はやはり50年代にピアノ・トリオ形式で3大レーベルにレコードを残さなかったことなんだろうと思う。

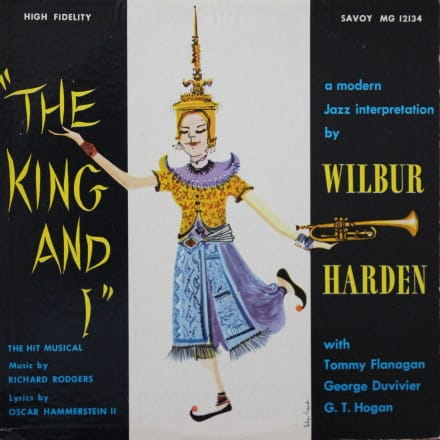

3大レーベルが50年代にピアノトリオの傑作を連発していた頃、ハンク・ジョーンズはサヴォイやキャピトルと契約していたために、そちらではリーダー作が

出せず、せいぜいサイドメンとして参加するのが関の山だった。 当時はサヴォイやキャピトルのほうが契約条件は良かっただろうから、そういう意味では

ハンク・ジョーンズ自身は恵まれた状況にいたんだと思う。 ただ、サヴォイはピアノトリオの作品作りが下手だったし、キャピトルは大衆音楽を供給する

レーベルだから、ジャズという音楽に対して特別な思い入れはなかった。

困ったことに日本の愛好家の多くは3大レーベルを通して見ることでしかジャズという音楽を認識できないところがある。 だからこれらのレーベルを出発点

とした、もしくは通過したミュージシャンばかりが人気を得ることになる。 パウエル、、モンク、ソニー・クラーク、ガーランド、フラナガン、ケニー・ドリュー、

そしてビル・エヴァンス。

やはり、ジャズ・ピアニストはピアノ・トリオのレコードこそが名刺代わりになるのだから、そういう意味では名盤100選を選出しようということになれば

ハンク・ジョーンズという名前は大抵漏れてしまうし、ここで選外になるとファンの視界からは消えてしまう。 そして、60年代の荒波の中で、ある者は

不摂生が原因で亡くなり、ある者は欧州へと逃れ、ある者は演奏から身を引き、50年代のビッグネームの数が大幅に減ってしまった頃になってようやく、

人々はそうだ、ハンク・ジョーンズがいるじゃないか、ということに気が付くことになる。 そして、70年代後半頃からこの人の作品が本格的に作られる

ようになるのだ。 でも、残念ながら時すでに遅し、の感は否めない。

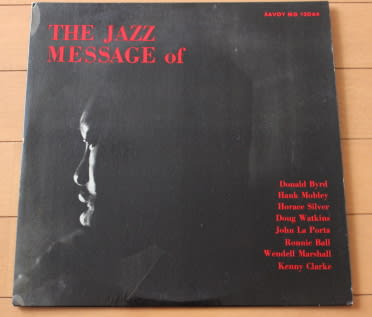

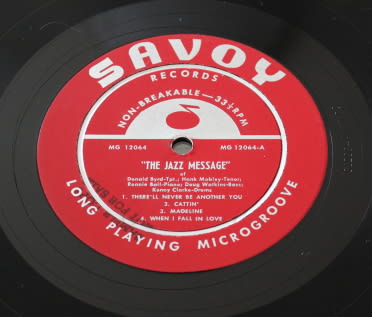

そんな歯車の上手く嚙み合わなかった50年代に残された数少ないトリオ作品の1つがこのサヴォイのレコード。 ビ・バップの残り香を少し漂わせながらも、

非常に端正な演奏に終始している。 録音は当然RVGで、ピアノの音はソニー・クラークの音とよく似た感じになっている。 ただし、ピアノの弾き方が

まったく違うから、ソニ・クラを思い出すようなところはまったくない。 ハンク・ジョーンズらしい、破たんのない、ある意味完璧な演奏をしている。

ただ、この作品はコアな愛好家からは褒められることはあっても、名盤100選に選ばれることはない。 その原因は、たぶん、ドラムのケニー・クラーク。

そのあまりに中道保守的な演奏が音楽全体を上手くまとめ過ぎていて、覇気のようなものを削いでしまっている。 聴いていて、面白味に欠けるのだ。

モダン・ドラムの開祖と評価の高い人だけど、レコードで聴く限りではそのドラミングに感銘を受けたことはあまりない。 たぶん、フィリー・ジョーが

叩いていたら、このレコードは名盤の仲間入りしていただろう。 ハンクは競演者に感応するタイプだからだ。 でも、個人的にこのレコードにはどこか

惹かれるところがあって、好きな1枚としてレコード棚の中に残っている。 ハンクのトリオ作品という意味では得難いレコードだ。

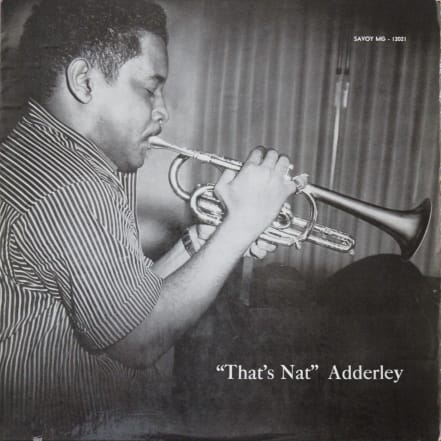

Cannonball Adderley / Somethin' Else ( 米 Blue Note BLP 1595 )

競演者に感応することでハンクが怪演を残したのが、このアルバム。 この作品が誰もが認める名盤になったのは、ここで聴かれる演奏の中に怪しく漂う

一種の不気味な雰囲気にある。 そして、その不気味な雰囲気を作っているのが、ハンク・ジョーンズの音数の少ないピアノなのだ。 どことなくセロニアス・

モンクを意識したかのような、重々しくたどたどしい、黒光りするピアノ。 サヴォイでの演奏とは、まるで別人のようだ。

マイルスのサウンド・ディレクションの下に演奏されているのは明白だけど、ハンク・ジョーンズのピアノ演奏はこのアルバムを境にして明らかに変化した。

ここで聴かれる「間」と共存するスタイルがこれ以降の彼のスタイルの基盤になる。 そういう意味でも、これはハンク・ジョーンズにとっても重要な作品

だったのではないだろうか。