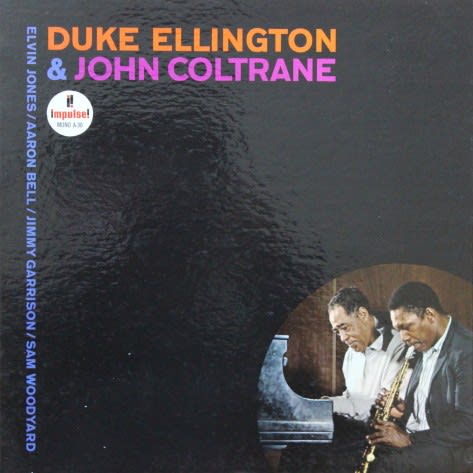

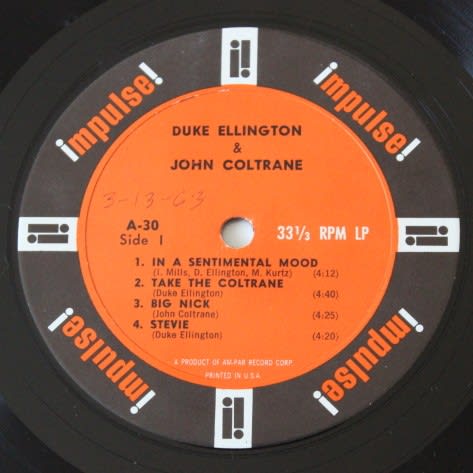

John Coltrane / Duke Ellington & John Coltrane ( 米 Impulse ! A-30 )

赤ん坊が眠っている揺り籠をゆっくりと揺らしているような "In A Sentimental Mood" で始まるこのアルバムは、概ねアーロン・ベル / ウッドヤードの

演奏とギャリソン / エルヴィンの演奏という2つの雰囲気の異なる楽曲群のミックスになっている。前者はエリントン主導の音楽で、

後者はコルトレーンが主導する。コルトレーンが終始恐縮してエリントンに追従しているわけではなく、この2つは音楽的には対峙している。

2人の音楽性は水と油のように混ざり合うことはなく、物別れに終わっている。交わり切れなかったのか、最初から独立並行させる

つもりだったのかはよくわからないが、「共演」ではなく「競演」になっている。そのため、統一感には欠ける内容になっていて、

聴いていて居心地の悪さが残るだろう。尤も、ジャズはそういう刹那的な瞬間を捉える音楽なのだということであれば、こういう内容に

なったのは自然な流れだったのかもしれない。飛ぶ鳥を落とす勢いだったコルトレーンの音楽要素は何としても生かしたかったのかもしれない。

そういう意味では、B面冒頭のストレホーン作 "My Little Brown Book" が一番理想的な形に収まった演奏だったように思う。

エリントン / ストレイホーンの不可思議な世界観とコルトレーンの控えめなアドリブ美学が奇跡的に溶け合った美しさが聴ける。

現状は巨匠同士の共演という点でしか認知されていないが、もし全編がこういう内容になっていたら、このアルバムへの評価は

大きく変わっていたことだろう。

ただ、それにしても、この存在の耐えられない重さは一体何だろうかと思う。音楽家一人ひとりの存在感がこんなにも重く生々しく

感じられる作品は他にどれほどあるだろうか。このアルバムはそこが恐ろしい。