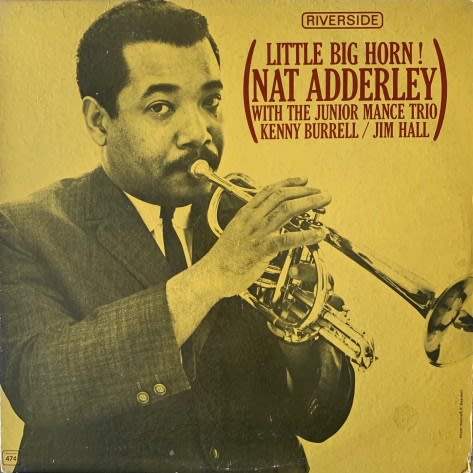

Nat Adderley / Little Big Horn ( 米 Riverside RM 474 )

ナット・アダレイは、実際のところ、まったく評価されていない。演奏家としても、音楽家としても、コレクター的見地からしても。

彼のプレイが素晴らしいと褒められることはまずないし、"Work Song" というヒット曲があるにも関わらずその作曲力や音楽を創る力を

評価されることもないし、レア盤として羨望の眼差しを集めるアルバムもない。有名な割にここまでないないずくしの人も珍しい。

コルネットというシブい楽器をファーストとしていたこと、兄のキャノンボールの影に隠れがちであったこと、ジャズ界では比較的メジャーな

レーベルを渡り歩くことができたこと(もちろん、これはラッキーなこと)などが原因のように思えるけど、それにしてもあんまりだと思う。

録音の機会には恵まれてアルバムがたくさん残っているので、そのすべてを聴くところまではいけないけれど、いくつか聴いた範囲ではどれも

聴き応えがあったし、印象的なものも多い。

このアルバムはジュニア・マンスのトリオにジム・ホール、ケニー・バレルが交互に加わったところにワン・ホーンで取り組んだもので、

ナットの実像がよくわかる作品だ。

彼のコルネットは音に濁りがなく澄んでいて、非常に伸びやか。コルネットはトランンペットと音色は変わらないが、構造上、管が一重巻きの

トランペットに対して二重巻きとなっているから大きさが一回り小さく、小柄なナットには扱いやすかったのだろう。楽器のコントロールが

よく効いている感じがする。

そして印象的なのは、彼のフレーズはどれも非常によく歌っているということだ。アップテンポの曲もスローな曲も実によく歌っている。

ミュートを付けて静かに流れる "Loneliness" やタイトル曲での雰囲気はマイルスばり。全体的にバリバリとアドリブを披露することを避け、

ライトなタッチで吹き流しているのが特徴的だが、それがこの人の音色の良さや歌心を際立たせることに一役買っている。

スタンダードは入れず全曲自作で臨んでいるけど、メキシカンなものもあればジャズ・ロックっぽいものもあるなど、変化に富んだ内容で

全編通して飽きさせない。それだけ引き出しが多かったということで、感性が豊かだったということの現れだろうと思う。

どの楽曲もセンスよく纏まっていて、好感度が高い。

バックのメンバーもいい意味で肩の力が抜けてリラックスした、それでいて手堅いサポートをしており、全体が上手く纏まった

素晴らしい演奏に終始していて、両面聴き通した後に「ああ、いいアルバムを聴いたな」という心地良い余韻が残る。

これは持っていることが嬉しくなる、幸せなアルバムなのだ。