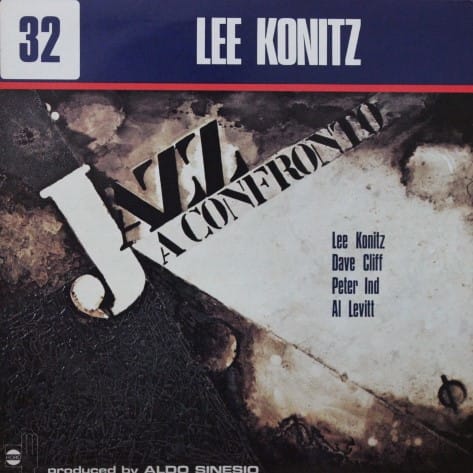

Lee Konitz / Spirits ( 米 Milestone MSP-9038 )

非常に攻めた演奏を聴かせる。長いフレーズを悠々と聴かせるいつものプレイではなく、鋭利な短剣で次々と突き刺していくような強い意志が

込められた演奏だ。音色への配慮などはお構いなしで、どんどん切り付けていく。

収録された9曲のうち、5曲がトリスターノ作、1曲がウォーン・マーシュ作、残りがコニッツ自作というトリスターノの世界を描いたアルバムで、

タイトルの "スピリッツ" というのはトリスターノのことを指しており、アルバム自体がトリスターノに捧げられている。1971年という時代に、

既に忘れられたトリスターノの音楽を再び世に知らしめようとしたのだろうと思う。

マイルストーン・レーベルに残した作品は皆コンセプチュアルで、プロデューサーのオリン・キープニューズとコニッツで練り上げられた音楽が

作品として結実している。世評としては"デュエッツ" の方ばかりが褒められるが、このアルバムも明確なコンセプトに基づいた力作で、他のレーベル

に残したアルバム群とは一味も二味も違う。

当然、コニッツとサル・モスカによるユニゾンの箇所が多く、トリスターノ学派の不思議な音楽構造が浮き彫りになっている。古い音盤で聴くと

あまり感じないことだが、こうして後年の時代のアルバムとして聴くと、ジャズという音楽の中ではそれはなんと不思議な世界観だろうと思う。

音楽理論ではうまく割り切ることができないこの感覚はコニッツに染み付いていて、彼の音楽のインナーマッスル的エンジンになっているんだなあ

と思う。

このアルバムを聴いているとトリスターノの暗い顔が浮かび上がってくるかのように感じられて、アルバム・タイトルは "スピリッツ" ではなく、

"ゴースト" でもよかったんじゃないか、という気がしてくるのだ。