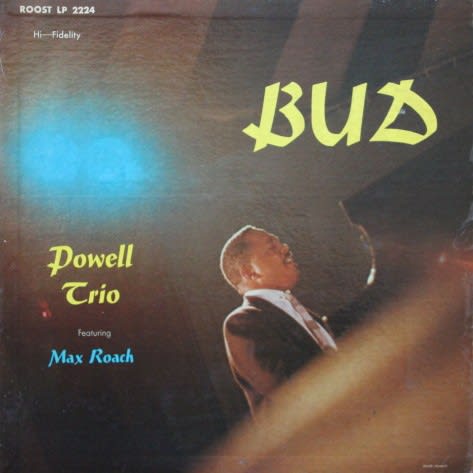

Bud Powell / Bud Powell Trio featuring Max Roach ( 米 Roost RLP 2224 )

ルースト録音を12インチに纏めたアルバムとしてよく知られているアルバム。オリジナルはSPなので、そこから数えると第3版なのか、

第4版なのか、まあよくわからない。演奏についての感想は以前書いているので、ここでは触れない。レコード漁りをしていて問題に

なるのは、これを見かけた時に買うかどうかで迷うということではないか。今回のテーマはこれである。

結論から言うと、安ければこれは「買い」である。最初に気になるのは音質だろう。音の鮮度は10インチのほうが若干いいが、

盤の材質が悪くて傷がなくてもノイズが出る。一方で12インチの材質は傷がなければノイズは出ないから、聴感はこちらのほうがいい。

このアルバムはどちらのサイズもColumbiaカーヴ、もしくはNABカーヴで聴くといい。この2つのカーヴは名前こそ違うけれど、

実際はほぼ同じカーヴなので、違いを気にする必要はない。

古いレコードを心地よく聴くには複雑に絡み合ういろいろな要素を1つずつ紐解いていく必要があるので、まあ面倒ではある。

ただ、昔からやっている作業なので、慣れてしまえば無意識的に対応できて、私自身はこういうのは苦にならない。

カレーを作るにあたり、玉ねぎやジャガイモの皮を剥いて、角切りにして、茹でて、という作業をやるのと何も変わらない。

あと、溝があるかないかとか、フラットかグルーヴガードか、というような話もあるけど、既に初版から遠く離れたところにある以上、

この版でそういうところにこだわる必要はないのではないか。コンディションがまずまずで安ければ迷う必要はない。

と、こういう一連のことを、500円で転がっているのを見つけた時に頭の中で5秒くらいの間で考えて拾うのが安レコ漁りの醍醐味。

この快楽のせいで、もう安レコしか買う気になれない体質になってしまった。私がレジに持ってきたレコードを見て、顔なじみの

ユニオンの店員さんがガッカリした顔つきになるので申し訳ないと思うけれど、これが面白いんだから、まあしかたがない。