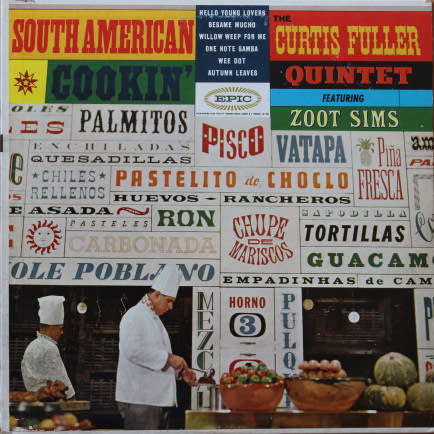

Curtis Fuller / South American Cookin' ( Epic LA 16020 )

このレコードは世評が真っ二つに割れているような気がします。

ズートの演奏がいいという話や陽気な楽曲を集めた企画がいいという話がある一方で、内容が幼稚で底が浅いという話もあって、どちらにも

ウンウンと頷けるところがあります。 Epicレーベルのモノづくりはしっかりしているからレコード偏愛派は内容に関係なく褒めるし、

実際にボントロを吹く私の知人はカーティス・フラーの手抜き加減の酷さをボロクソに言うし、とここまではっきり評価が割れるレコードも珍しい。

私はトロンボーンが好きなので基本的には好意的に接することが多いのですが、このレコードにはちょっと閉口します。

"Willow Weep For Me" のテーマ部の間抜けな表情はとにかく酷いと思うし、"Besame Mucho" での情感のカケラもない吹き方は無神経だと思うし、

"One Note Samba" の単音モールス信号に終始する演奏も酷いと思います。 どうも、やっつけ仕事だった感がします。 ”枯葉”でのズートは

素晴らしいですが、そもそもこの時期のズートはどのレコードも素晴らしいのでこれは当たり前だろうと思うし、録音も奥行き感の乏しいのっぺりと

平面的な音場感で、そういう意味でも聴いていて感銘を受けることもありません。 唯一、"Wee Dot" はなかなか聴かせる演奏ですが、

これ1曲だけじゃなあ、と思います。 さすがに、この曲は J.J. の手前もあって手抜きはできなかったんでしょう。

私がプロデューサーなら、間違いなく Willow~ と One Note~ はボツにして、両面2曲にしていたと思います。 現に収録時間が足りずに、

複数の曲の終わり方がフェイドアウト処理されているんですから。

いずれにせよ、音楽的な感動はほとんど感じられず悪い所ばかりが気になるので、レコードをかける度にイライラしてしまいます。

いいところを一生懸命を探すことは探すのですが、そもそも聴く側がそんなことをしなきゃいけないなんて、とバカバカしくなる。

これはそのうち処分することになるんだろうなあ、と思います。