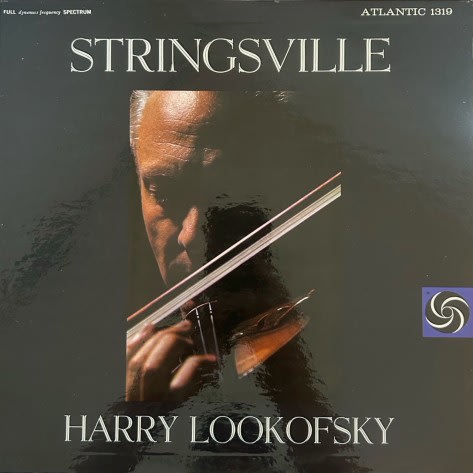

Harry Lookofsky / Stringsville ( 米 Atlantic Records 1319 )

ジャズの世界でヴァイオリンと言えばステファン・グラッペリやジョー・ヴェヌーティ、レイ・ナンスが頭に浮かぶが、彼らの音楽はモダンからは

距離があり、日常的に聴こうという気にはあまりなれない。そう考えると、モダン・ジャズに正面から取り組んだヴァイオリンと言うと、

おそらくはこのアルバムが唯一のものかもしれない。ハープやフルート、オーボエなんかでジャズをやっているアルバムはそこそこあるのに、

ソロ演奏に向いているヴァイオリンのアルバムがほとんどないのはよく考えると不思議だ。

このアルバムはハンク・ジョーンズ、ミルト・ヒントン、ポール・チェンバース、エルヴィン・ジョーンズがバックを務める本格派のモダン・ジャズで、

全体的に素晴らしい音楽が展開される。特にハンク・ジョーンズの演奏が光っており、"Somethin' Else" で聴けるような音数を抑えた漆黒のシングル

トーンが見事だ。ずっしりとした重量感のあるサウンドで、腰の据わった素晴らしいジャズが聴ける。

冒頭の " 'Round Midnight" がダークな雰囲気の名演で、原曲の曲想をうまく生かした展開はこの曲の数ある名演の中に列挙される。この曲はその

曲想が素晴らしいので、変に崩して演奏してもらっては困る。よく取り上げられる楽曲だがそれをわかっている演奏は意外に少ないので、これは

貴重な演奏である。

ヴァイオリンだけでは単調になると思ったか、管楽器を少し入れた演奏も含まれるが、飽くまでも軽いオブリガート程度のサポートでしっかりと

ルーコフスキーが主役の演奏となっている。演奏に重みを付けるためにテノール・ヴァイオリンも使っていて、なかなかよく考えられた構成にも

なっている。ヴァイオリンだけが目立つことなく、全体的に厚みのあるしっかりとした音楽になっているところが非常に素晴らしい。

西洋音楽の主役であるヴァイオリンもジャズの世界では肩身が狭かったのか、これだけのアルバムが作れるにも関わらず、この人のアルバムは

この1枚だけで終わった。もともとジャズという音楽はクラシック音楽の要素の流入を頑なに拒んできたようなところがあるし、当時は聴き手も

敢えてそれを望まなかったのだろう。でも、私は寺井尚子のデビューアルバムは大傑作だと思うし、決して親和性が低いとは全然思わない。

今後はもっと増えて欲しいと思う。