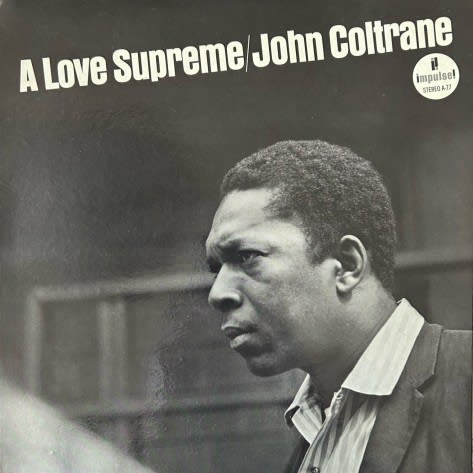

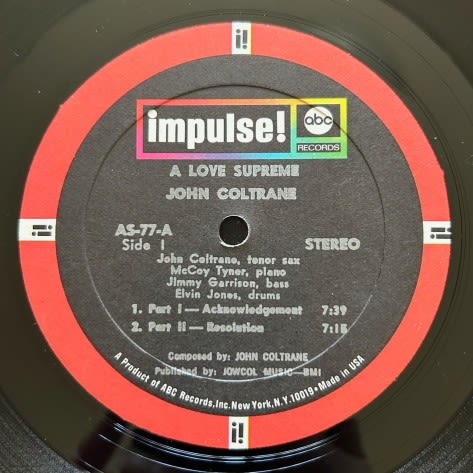

John Coltrane / A Love Supreme ( 米 Impulse! AS-77 )

どうもこのレコードはオリジナルに縁がない。他のタイトルに比べてプレス数が少ないということはないと思うけれど、なぜか私の場合は

巡り合わせが悪い。まあ、誰しもそういうタイプのレコードがあるんじゃないかと思う。尤も、インパルスの場合はこのセカンド・レーベルの

プレスであってもオリジナルとの質感にあまり差はない。ジャケットや盤の手触り感もそうだし、VAN GELDER刻印があれば音質も特に違いはない

ように思う。もちろんタイトルにもよるけど、ただ貼っているラベルの種類が違うという程度のことに過ぎないのではないか。なので、さほど不満も

なく長年この版で聴いている。

「至上の愛」という邦題の語感の影響を多分に受けて最高傑作と言われてきたけれど、どうかなあと思う。最高傑作という言葉は、その本来の意味と

は別に、裏を返すと「万人受けする」という側面がある。特にコルトレーンのような特殊なミュージシャンの場合は、「コルトレーンらしさを十分

残しながらも最も拒絶感が少なく聴ける作品」という観点での話になっているような気がする。

コルトレーンについての私見はこれまで散々書いてきたのでここで繰り返すのは避けるけど、この作品がインパルスの作品群の中で比較的万人受け

しやすいのは、とにかく事前に非常によく作りこまれた楽曲群であったということに尽きる。延々と果てしなく続くインプロヴィゼーションは

影を潜めて、4つの組曲としてのがっちりとした構成感が最優先となっていて、とにかくこの時代のコルトレーンにしては例外的に聴きやすい、

ということだ。特にパートⅠ、Ⅱには印象的な主旋律のメロディーがあって、すぐに覚えらる。ここにコルトレーンという人の本質的な特性が

よく出ていると思う。誤解を恐れずに言うと、全体的にまったりとして即興感の薄い歌謡曲っぽさがあるだ。

コルトレーンがライヴでこの楽曲をほとんど演奏しなかったのは、マイルスがライヴで "Nefertiti" を演奏しなかったのと同じで、単にこれらが

当時のジャズ・ライヴ向きの曲ではなかったからだろう。コルトレーンはレコードとライヴはまったく別の物として明確に区別していた。

私が「どうなかあ」と感じるのは、そういう刺激の薄さのせいだと思う。音楽的な感動の大きさでは "Africa/Brass" やそのスピンアウトのアルバム

のほうが遥かに勝るし、演奏の臨場感で言えば "Ascension" には遠く及ばない。この「至上の愛」には硬質なダンディズムがあって、そこはいいと

思う。なりふり構わずの純粋さもあり、演奏力も極まった時期なので素晴らしいと思うが、判で押したように「最高傑作」と言われると、一言

モノ申したい気持ちになってしまう。